Non, cette étude ne remet pas en cause les inquiétudes pour la forêt amazonienne

- Publié le 3 octobre 2025 à 16:19

- Mis à jour le 22 octobre 2025 à 12:05

- Lecture : 9 min

- Par : Gaëlle GEOFFROY, AFP France

La santé de la forêt amazonienne, un des "poumons verts" de la Terre, vacille, fragilisée par le réchauffement climatique et la déforestation. Fin septembre 2025 pourtant, des internautes dénigrent à nouveau les alertes des scientifiques en citant une étude récente montrant une croissance accélérée de grands arbres d'Amazonie grâce à la présence accrue de CO2 dans l'atmosphère. Mais comme l'ont confirmé à l'AFP plusieurs co-auteurs de l'étude en question, leur interprétation est erronée : les données récoltées n'invalident en rien le consensus scientifique sur la vulnérabilité de l'Amazonie, l'impact néfaste du CO2 pour le climat et les conséquences délétères du réchauffement sur les forêts.

A un peu plus d'un mois de la COP30 à Belém au Brésil du 10 au 21 novembre 2025, un post sur X évoque le 29 septembre "une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Plants [qui] ne devrait pas plaire aux escrocs du climat". "Elle montre clairement que l'augmentation des niveaux de CO2 a considérablement accéléré la croissance des plantes. En Amazonie, les arbres croissent d'environ 3,2% par décennie", écrit l'auteur du post, Silvano Trotta, un relais récurrent de désinformation sur les réseaux sociaux comme l'AFP l'a déjà vérifié à plusieurs reprises (1, 2, 3).

"Déjouant toutes les prophéties de malheur, la hausse du CO2 agit comme un fertilisant naturel à l'échelle mondiale !", abonde le lendemain sur X François Asselineau, président du parti souverainiste Union républicaine pour la République (UPR) et lui aussi habitué à diffuser des allégations trompeuses ou fausses sur le climat.

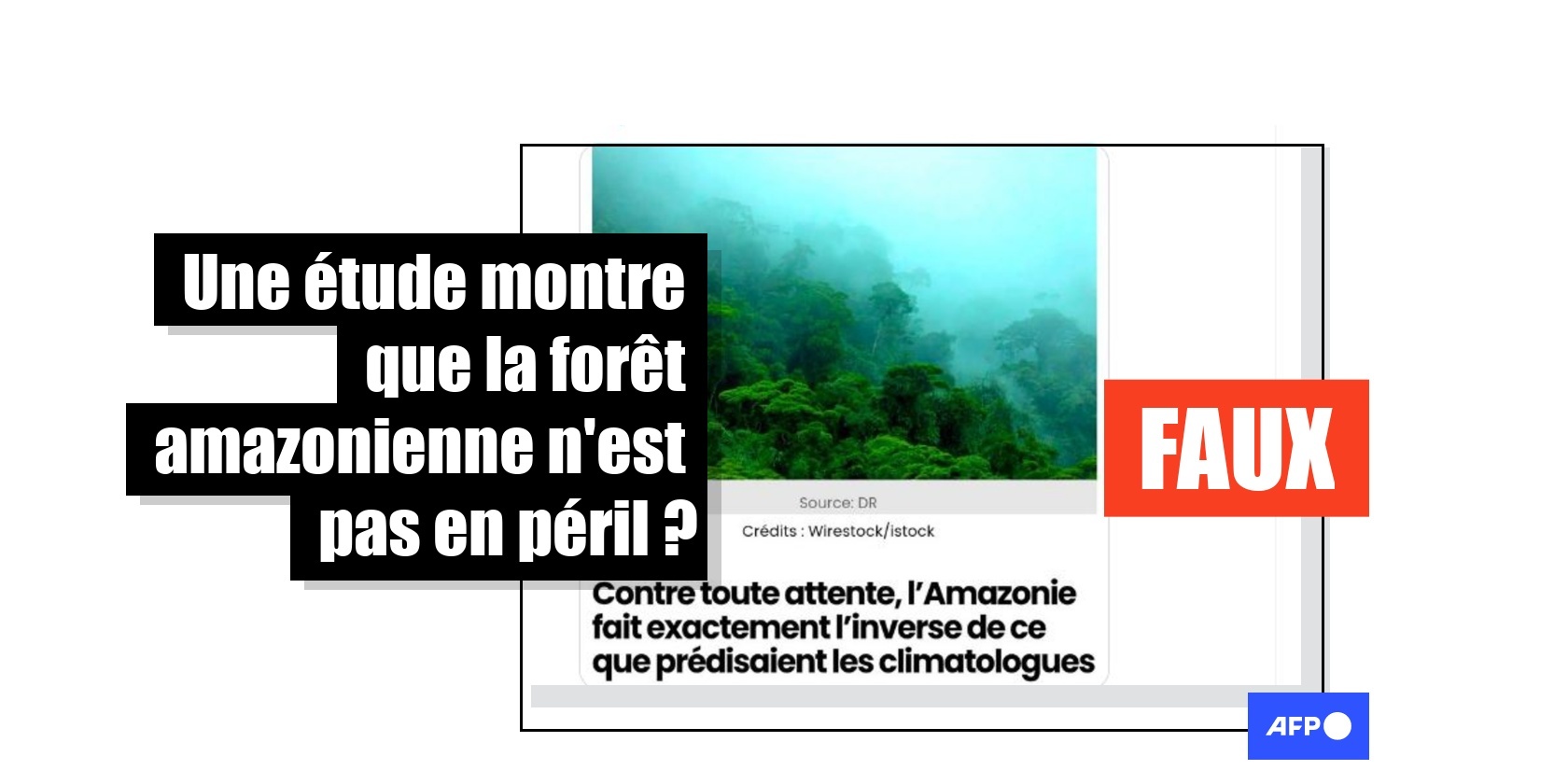

Leurs posts sont relayés par des internautes sur X et Facebook (1, 2) qui citent parfois un article d'un site internet, Sciencepost, publié le 29 septembre et intitulé "Contre toute attente, l'Amazonie fait exactement l'inverse de ce que prédisaient les climatologues". Articles aux titres sensationnalistes, absence de précisions sur l'équipe rédactionnelle, publicités nombreuses, images d'illustration générées par intelligence artificielle : ce site présente tous les attributs d'un faux site scientifique.

Et les commentaires et allégations qui circulent interprètent de manière erronée ou extrapolent les données de l'étude, ont expliqué trois de ses co-auteurs à l'AFP le 1er octobre 2025. Si ces travaux montrent une adaptation des arbres dans des zones intactes de la forêt amazonienne, elle ne remet pas en cause les données accumulées depuis des années montrant que le réchauffement climatique et la déforestation la mettent en péril.

Résilience

Publiée le 25 septembre 2025 dans la revue Nature Plants, l'étude a été menée par une centaine de chercheurs d'une soixantaine d'universités à travers le monde qui ont suivi pendant trente ans les évolutions de la forêt amazonienne sur 188 parcelles (lien archivé ici). Ils ont constaté une croissance de la section moyenne des troncs de 3,3% par décennie, avec une croissance accrue des arbres les plus gros tant en nombre qu'en taille. Ils concluent que "l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère est le facteur le plus probable, bien que potentiellement pas le seul", pouvant expliquer ce phénomène.

"Nos résultats doivent être compris comme un signe de résilience des forêts amazoniennes, montrant que les effets du réchauffement climatique sur les plus gros arbres ont été atténués par l'effet fertilisant du CO2", "nourriture" des végétaux dans le processus de photosynthèse, précise l'étude, tout en notant qu'il reste à savoir si "ces bénéfices sont suffisants pour contrecarrer l'augmentation attendue des risques engendrés par le climat pour les plus grands arbres - qui sont davantage sensibles à la chaleur, la sécheresse, la foudre, les déracinements".

Consensus scientifique

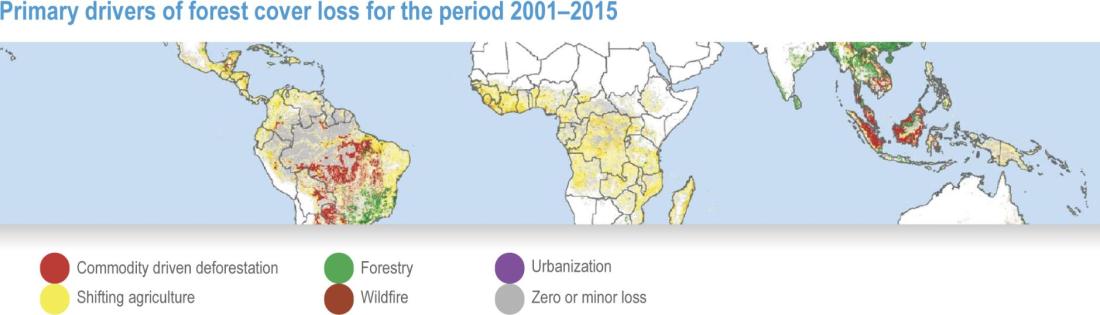

Les forêts tropicales jouent, avec les océans, un rôle crucial dans l'absorption des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Mais elles sont en danger. Sur la base de nombreuses études, les scientifiques alertent depuis des années sur la fragilisation croissante de la forêt amazonienne, menacée à la fois par le changement climatique et la déforestation (liens archivés ici et ici). L'une d'elles, publiée en février 2021 dans la revue Nature, a établi qu'une grande partie du bassin de l'Amazonie est désormais émettrice nette de CO2, et non plus puits de carbone le stockant (lien archivé ici).

A l'aide de données satellitaires récoltées pendant 40 ans (1985-2024), le réseau de surveillance Mapbiomas, qui regroupe des ONG, des universités et des entreprises technologiques, a de son côté établi mi-septembre 2025 que la forêt amazonienne au Brésil avait été amputée sur cette période d'une surface proche de celle de l'Espagne, soit 49,1 millions d'hectares - sur ses 420 millions d'hectares au Brésil (lien archivé ici). A tel point qu'elle s'approcherait d'un "point de non-retour" - le seuil de 20-25% de végétation autochtone perdue - "au-delà duquel la forêt ne peut plus perdurer" comme telle.

Tous ces risques sont documentés dans les rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), qui font régulièrement la synthèse des connaissances mondiales sur l'évolution du climat, ses impacts et les moyens de tenter d'y faire face (lien archivé ici).

Interrogés par l'AFP le 1er octobre 2025, plusieurs co-auteurs de l'étude publiée dans Nature Plants en septembre soulignent que contrairement à ce qu'affirment les posts sur les réseaux sociaux, elle n'invalide en rien la multitude de données établissant la fragilité de la forêt amazonienne.

"Notre étude ne remet rien en cause : elle documente ce qui est établi par le consensus scientifique, notamment le Giec dans ses rapports, à savoir le fait que dans un climat plus chaud, tout va plus vite, tout s'accélère", souligne l'un des co-auteurs, Jérôme Chave, directeur adjoint du Centre de recherche sur la biodiversité et l'environnement (CRBE), basé à Toulouse, et directeur de recherche au CNRS (lien archivé ici). Par exemple, "l'augmentation de la vitesse de la croissance des arbres ne compense pas les effets de perte dus à la mortalité" accrue des arbres en raison de la hausse des températures, souligne-t-il, en rappelant que la forêt amazonienne "n'est déjà quasiment plus un puits de carbone aujourd'hui". Donc "on n'est pas vraiment en train de parler de bonnes nouvelles...", dit-il.

Forêts "précieuses"

Point important, les observations réalisées dans le cadre de cette étude l'ont été dans des zones forestières intactes, préservées de toute activité humaine depuis plusieurs centaines d'années. Elles ne concernent donc pas des zones arborées reconstituées après des défrichements récents, ou des zones mitées par des pratiques agricoles ou d'orpaillage par exemple.

"L'étude montre combien les forêts intactes sont précieuses, quand elles agissent encore en tant que puits de carbone, et combien il est important de les protéger pour combattre le changement climatique", explique à l'AFP Rebecca Banbury Morgan, chercheuse à l'Ecole des sciences biologiques de l'Université de Bristol, une des deux principales co-autrices (lien archivé ici).

"Cette étude montre que si nous conservons les forêts, elles peuvent faire preuve de résilience face aux risques [cités plus haut, NDLR], ce qui constitue un message d'espoir", commente Adriane Esquivel-Muelbert, chercheuse à l'Ecole de géographie, des sciences de la Terre et de l'environnement de Birmingham, deuxième co-autrice principale (lien archivé ici). Cependant, "nous ne savons pas pour combien de temps encore ce sera le cas, et il est extrêmement probable qu'avec beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère, conduisant à des températures en hausse et un climat extrême, ces forêts seront très affectées", ajoute-t-elle.

"Nous ne savons pas si cette croissance [accélérée des grands arbres, NDLR] va se poursuivre", abonde Rebecca Banbury Morgan : les conséquences du réchauffement climatique engendré par les rejets de CO2 des activités humaines "pourraient l'emporter sur un effet positif de la fertilisation par le CO2".

Aussi, "l'enjeu n'est pas de savoir si le CO2 est bon ou pas pour les plantes : il est de savoir si les capacités de stockage du CO2 augmentent ou diminuent" dans un climat qui se réchauffe inexorablement, résume Jérôme Chave.

Ecosystèmes menacés par le réchauffement lié au CO2

La théorie selon laquelle les effets de fertilisation du CO2 sur les plantes et les arbres prouveraient ses bénéfices pour la planète est relayée depuis des années sur internet par des comptes et sites remettant en cause la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, comme l'AFP a pu le vérifier à de très nombreuses reprises (1, 2, 3, 4, 5, 6). Il s'agit d'une lecture simpliste qui passe sous silence tous les autres effets, néfastes, provoqués par l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone des activités humaines, ont expliqué plusieurs spécialistes à l'AFP ces dernières années.

Le CO2, capté par les végétaux dans le processus de photosynthèse qui permet leur développement, est un gaz dit "naturel" qui n'est pas considéré comme polluant et n'est pas dangereux en tant que tel, mais lorsque sa concentration dans l'atmosphère est élevée, il contribue au réchauffement de la planète.

Son effet fertilisant diminue en outre avec le temps et est loin d'être suffisant pour compenser les émissions dues aux activités humaines et le rythme d'augmentation du CO2 dans l'atmosphère terrestre. "L'augmentation de CO2 dans l'atmosphère due aux émissions humaines induit de nombreux changements du climat qui sont néfastes pour la végétation", expliquait Sonia Seneviratne, professeure en sciences climatiques à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, en juin 2024 à l'AFP (lien archivé ici).

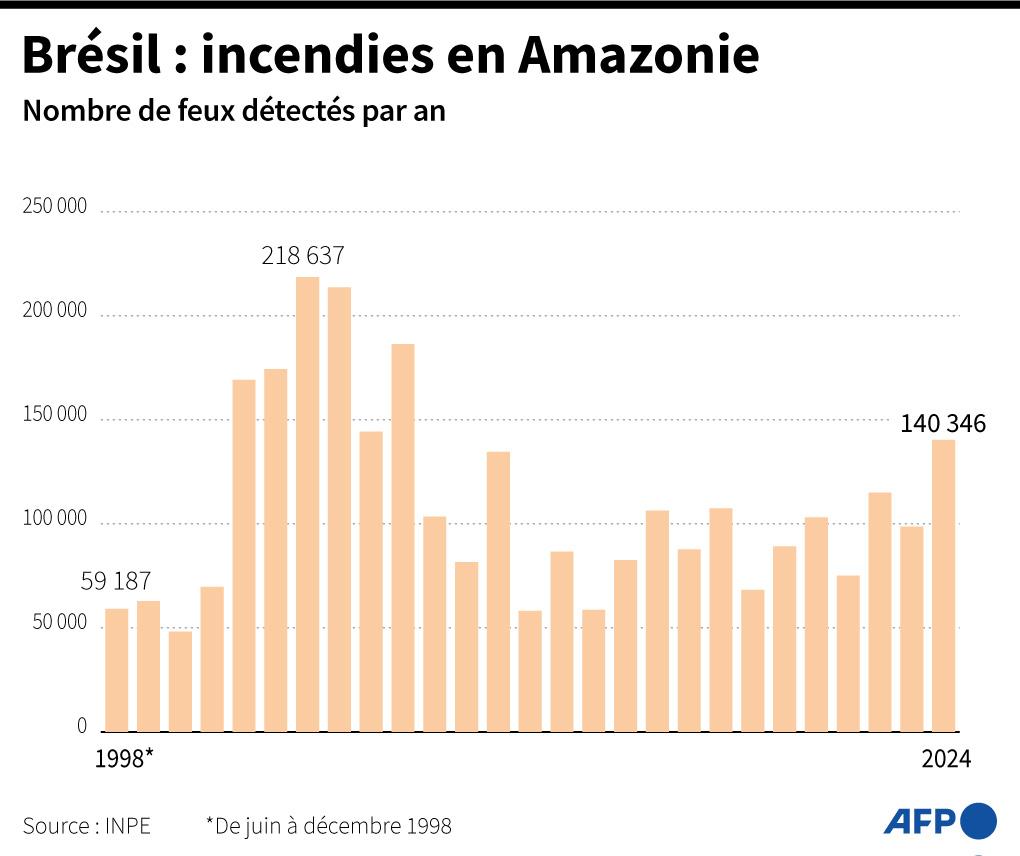

Dans son dernier rapport, le Giec a ainsi identifié "clairement les effets négatifs du dérèglement climatique d'origine humaine induits par l'augmentation des concentrations de CO2 dans l'atmosphère pour les écosystèmes", soulignait-elle (lien archivé ici). Le rapport cite en particulier "l'augmentation régionale de la superficie brûlée par les incendies de forêt (jusqu'au double des niveaux naturels), la mortalité des arbres allant jusqu'à 20% et le déplacement des biomes [ensembles d'écosystèmes, NDLR] jusqu'à 20 km en latitude et 300 m en altitude", dans les "écosystèmes tropicaux, tempérés et boréaux du monde entier".

Extrapolations indues

Comme elle s'intéresse uniquement à des zones amazoniennes intactes, l'étude publiée dans Nature Plants ne peut pas être extrapolée à l'ensemble des forêts de la planète, comme le font pourtant, à tort, certains posts sur les réseaux sociaux.

De plus, ils présentent la hausse du CO2 dans l'atmosphère comme le seul facteur explicatif de l'accélération de la croissance des grands arbres, quand l'étude le considère comme "le plus probable", sans certitude qu'il soit "le seul".

"Parce que l'étude est observationnelle [les chercheurs ont mesuré par exemple sur le terrain la circonférence des arbres des zones étudiées, NDLR], nous ne testons pas directement/de manière expérimentale [en laboratoire cet effet du CO2, NDLR]", explique Rebecca Banbury Morgan.

Les chercheurs ont conclu à l'importance de l'effet du CO2, mais sans affirmer qu'il soit le seul et unique facteur, après avoir examiné la possibilité que cette croissance accélérée des grands arbres puisse être expliquée par d'autres phénomènes : constatant par exemple que certaines parties des zones étudiées étaient devenues plus humides dans la période tandis que d'autres connaissaient de plus en plus de périodes de sécheresse, ils ont exclu le facteur précipitations pour expliquer les résultats des observations sur l'ensemble des 188 parcelles.

Vous pouvez retrouver les articles de vérification de l'AFP sur le sujet de l'Amazonie ici.

Modification dans les métadonnéesAjoute le tag "climat"22 octobre 2025 Modification dans les métadonnées

8 octobre 2025 Ajoute le tag "climat"

Copyright AFP 2017-2026. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.