Le pétrole et le gaz, des sources d'énergie "illimitées" et "renouvelables" ? C'est trompeur

- Publié le 19 août 2025 à 18:44

- Lecture : 6 min

- Par : Claire-Line NASS, AFP France

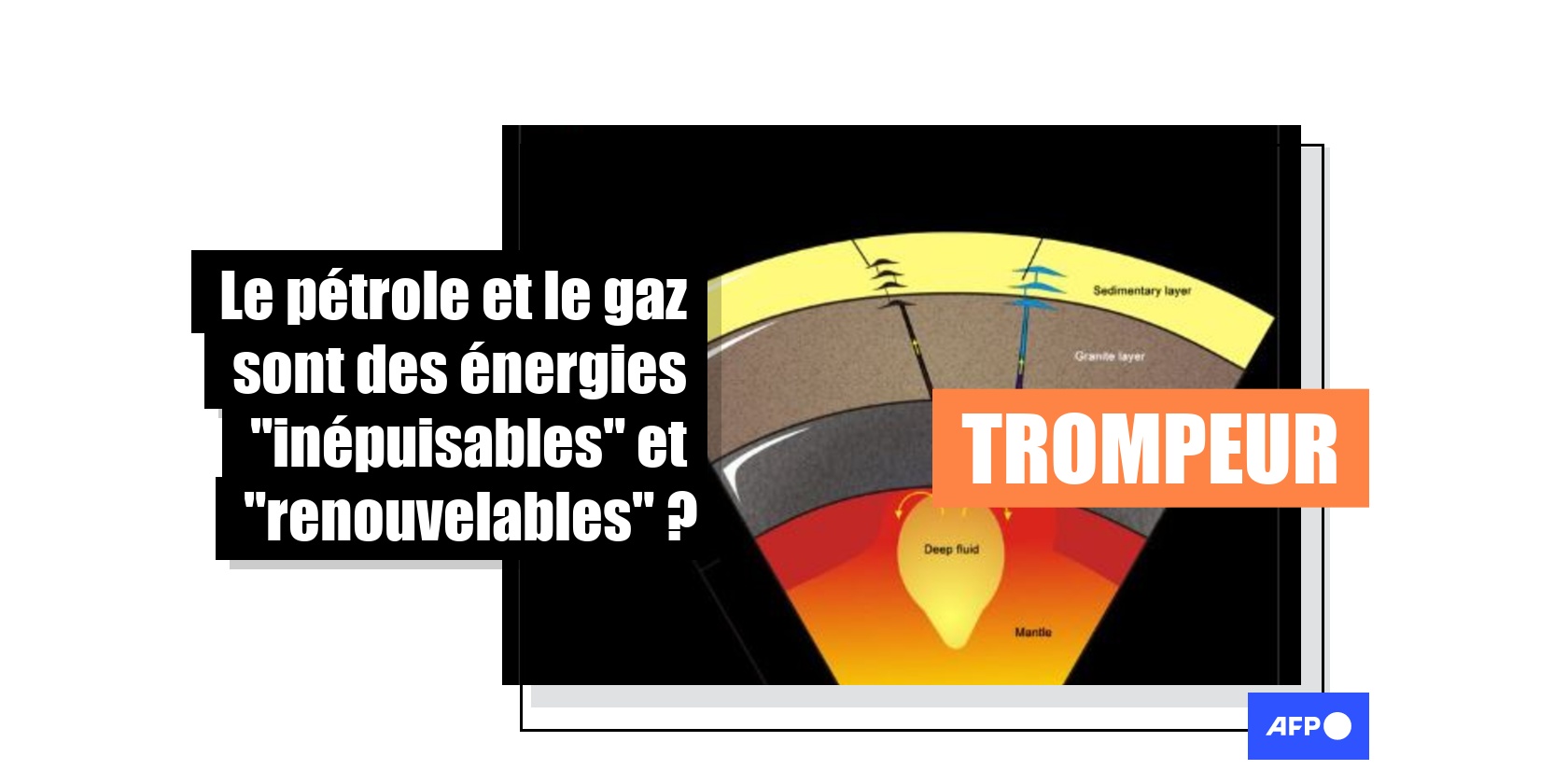

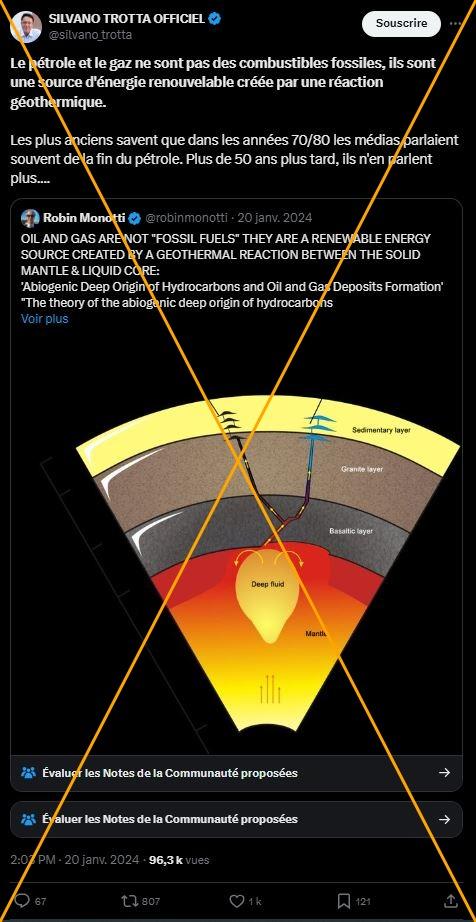

"Le saviez-vous ? Le pétrole est inépuisable, c'est la planète qui le fabrique en permanence", assure une publication partagée plus de 500 fois sur X depuis le 2 août.

Elle reprend un argumentaire présent sur les réseaux sociaux (comme X et Facebook, en français et en anglais) depuis des années, selon lequel le pétrole et le gaz seraient des "énergies renouvelables", pour tenter d'assurer qu'elles n'auraient pas d'impact sur le réchauffement climatique, ou encore pour critiquer le fait que ces ressources soient utilisées comme arguments géopolitiques pour faire pression sur certains Etats.

Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, le gaz et le pétrole russes ont été visés par des sanctions de nombreux pays et notamment de l'Union européenne. Début août, Donald Trump avait imposé des droits de douane supplémentaires à l'Inde, lui reprochant ses achats de pétrole russe (liens archivés ici et ici).

Ces sources d'énergie font ainsi régulièrement l'objet de fausses affirmations sur les réseaux sociaux, et l'AFP en a déjà vérifié plusieurs comme ici ou ici.

La théorie du pétrole abiogénique

Il est communément admis par les scientifiques que le pétrole est issu de la sédimentation de matière organique, à très long terme. Il "résulte de la dégradation thermique de matières organiques contenues dans certaines roches : les roches-mères. Ce sont des restes fossilisés de végétaux aquatiques ou terrestres, de bactéries et d'animaux microscopiques s'accumulant au fond des océans, des lacs ou dans les deltas", détaille le site de l'IFP Energies, un organisme public de recherche sur l'énergie (lien archivé ici).

Certaines des publications font référence à une autre théorie, minoritaire, dite du pétrole et du gaz abiotiques ou abiogéniques - c'est-à-dire dont l'origine n'est pas liée à des végétaux ou animaux et serait créée par des réactions chimiques en profondeur de la Terre.

Cette seconde théorie, principalement développée par des scientifiques russes, est fondée sur le fait que "la plus grande masse d'hydrocarbures dans l'univers est dans l'espace, c'est le méthane", explique Raymond Michels, chercheur CNRS au laboratoire GeoRessources, spécialiste de la géologie et la géochimie du pétrole, du gaz naturel et du charbon (lien archivé ici).

"Et il est effectivement possible de fabriquer du méthane d'origine abiogénique - à partir d'éléments minéraux - en prenant de l'eau, certains types de minéraux, et en les chauffant à des températures très élevées, à plus de 300 degrés. Si vous transposez ça au milieu géologique, cette température-là, vous allez la rencontrer à grande profondeur à la base de la croûte terrestre, à la limite avec le manteau", ajoute-t-il auprès de l'AFP le 14 août.

"Donc l'école russe développe l'idée qu'on a à la base de la croûte terrestre ces réactions chimiques, abiotiques donc, qui génèrent du méthane. Ils ont étendu ça au pétrole pour en faire une théorie globale sur l'origine des hydrocarbures sur Terre", développe-t-il.

A l'inverse, "la théorie 'occidentale' est née de l'analyse chimique des pétroles, avec notamment le constat dans les années 1930 par Alfred Treibs, un chimiste allemand, qui a trouvé dans le pétrole une molécule très abondante qui est en fait une molécule dérivée de la chlorophylle. Or, la chlorophylle, on ne peut pas la synthétiser par voie abiotique", détaille le chercheur.

C'est pourquoi la théorie du pétrole abiogénique est "très loin de faire consensus", ajoute François-Marie Bréon, chercheur au Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE) et président de l'Association française pour l'information scientifique, auprès de l'AFP le 17 août (liens archivés ici et ici).

A l'inverse, celle de l'origine biologique du pétrole n'est pas contestée, comme expliqué dans cet article rédigé en 2021 par François Baudin, professeur et chercheur spécialiste de géologie pétrolière (liens archivés ici et ici).

Selon Raymond Michels, s'il "existe des hydrocarbures d'origine abiogénique sur Terre", ces dernières "ne sont pas tout à fait du pétrole, c'est ce que certaines personnes appellent du bitume. On a aussi trouvé du méthane, qui a des caractéristiques chimiques qui sont typiques d'origine abiogénique, les mêmes que celles qu'on va trouver dans les météorites".

Et ces ressources n'ont été découvertes "qu'en très petite quantité : jusqu'à présent, on n'a jamais trouvé de gisements pétroliers qui correspondent à ces sources-là", note-t-il, précisant qu'"aujourd'hui, toute l'exploration pétrolière est basée sur le modèle occidental".

Même à partir de cette théorie, il est donc trompeur de laisser entendre qu'il serait à ce jour avéré que la Terre comporterait de très larges sources de pétrole et de gaz inépuisables.

Pas renouvelable à l'échelle humaine

En outre, cette théorie, même si elle permettait de produire une quantité de pétrole et de gaz illimitée, ne ferait pas de ces derniers des énergies "renouvelables", à l'inverse de ce qu'affirment les publications sur les réseaux sociaux, selon plusieurs spécialistes interrogés par l'AFP.

"On entend généralement par renouvelable quelque chose qui va se régénérer, se renouveler naturellement, et surtout, on définit le caractère renouvelable par le fait que ce qu'on utilise est plus rapidement régénéré que ce qu'on prélève", détaille Alain Dollet, directeur de recherche au CNRS au laboratoire Promes (lien archivé ici).

Cette définition est aussi celle que l'on peut retrouver sur le site de l'Organisation des nations unies dédiées aux énergies renouvelables (lien archivé ici).

"On peut aussi l'entendre au sens 'commun' qui correspond plutôt au fait que ce soit inépuisable, comme la ressource solaire, les courants marins, la lune", ajoute-t-il le 14 août auprès de l'AFP.

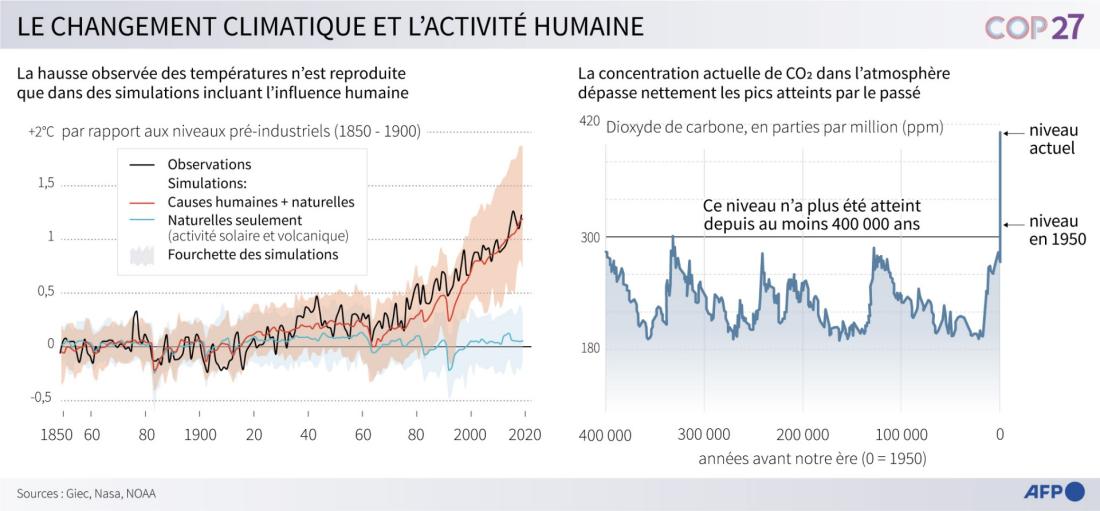

Or, "imaginons qu'on ait une source d'hydrocarbures de pétrole, de gaz, qui soit quasi illimitée, 'renouvelable' au sens commun donc. Mais qu'est-ce que ça aurait d'intéressant, ou de renouvelable ? Absolument rien : on aurait un problème énorme de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre, en fait, on produirait de manière 'renouvelable' des polluants".

"Donc il y a une forme d'abus et puis de tromperie à vouloir utiliser le mot 'renouvelable'", conclut-il.

Concernant les hydrocarbures d'origine biotique, il est encore plus impropre de les qualifier de "renouvelables", selon tous les spécialistes interrogés par l'AFP.

"Le terme de 'renouvelable' ne s'applique qu'à des sources d'énergie rapidement disponibles. Il n'est pas concevable d'attendre des millions d'années pour former du charbon, du pétrole ou du gaz, alors que nous l'épuisons en quelques décennies", explique Thomas Lauvaux, chercheur en sciences du climat spécialisé dans le cycle du carbone, le 18 août à l'AFP (lien archivé ici).

Et ce, même si dans la pratique, environ 35% des gisements de pétrole connus sont exploités, pour des raisons technologiques (lien archivé ici).

Ces énergies ne sont donc pas renouvelables à l'échelle de temps humaine, confirme le chercheur au LSCE Philippe Ciais : "le pétrole et le gaz se sont formés dès lentement au cours de l'histoire de la Terre il y a plusieurs dizaines de millions d'années, avec une configuration différente des océans et des continents à cette époque. On les appelle carbone fossile. Ces stocks de carbone ne sont pas renouvelables car la formation de nouveaux dépôts d'hydrocarbures prendra des millions d'années" (lien archivé ici).

"Il est très clair que, quelle que soit l'hypothèse retenue sur le processus de formation de ces combustibles, le taux de consommation actuel est infiniment plus rapide que le taux de renouvellement, ce qui invalide l'affirmation qu'il s'agit d'une énergie renouvelable", conclut François-Marie Bréon.

Copyright AFP 2017-2026. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.