Durée de séjour, coût, résultats : attention à ces affirmations trompeuses sur les étudiants étrangers en France

- Publié le 20 novembre 2025 à 14:19

- Mis à jour le 3 décembre 2025 à 12:37

- Lecture : 15 min

- Par : Gaëlle GEOFFROY, Pierre MOUTOT, Déborah CLAUDE, AFP France

La Commission européenne a annoncé mi-octobre 2025 vouloir renforcer les échanges universitaires avec les pays voisins du bassin méditerranéen. Des personnalités politiques, dont le président du Rassemblement national (RN) Jordan Bardella et la députée européenne Marion Maréchal (Identités-Libertés, ID), ont dans la foulée dénoncé une supposée intégration du Maroc, de la Tunisie et de l'Egypte dans le programme Erasmus+, d'autant plus préjudiciable à leurs yeux que les étudiants étrangers échoueraient massivement à obtenir leurs diplômes, grèveraient les finances publiques et resteraient majoritairement en France après leurs études. Des affirmations fausses, trompeuses ou parcellaires.

"Peut-être qu'à un certain moment, les habitants du sud de la Méditerranée ont eu l'impression que nous nous concentrions trop sur l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie, les Balkans... et qu'ils se sont sentis un peu laissés pour compte", a estimé la commissaire européenne Dubravka Suica lors de la présentation d'un projet de Pacte pour la Méditerranée le 16 octobre 2025 (liens archivés ici et ici), qui vise à "créer un environnement" propice pour que les jeunes étrangers des pays riverains puissent envisager leur avenir dans leur pays d'origine, tout en leur offrant des "voies légales" pour venir en Europe.

Dans une vidéo publiée sur son compte X une semaine plus tard, le président du Rassemblement national Jordan Bardella a fustigé "la nouvelle obsession de l'UE : élargir Erasmus aux pays d'Afrique du Nord", tandis que la députée européenne ID Libertés Marion Maréchal critiquait ce projet "d'un 'Erasmus africain et moyen-oriental'" qui "ouvrirait une énième filière étudiante d'immigration".

Sur le même sujet, les députés européens François-Xavier Bellamy et Céline Imart (Parti populaire européen, PPE) ont lancé le 3 novembre une pétition pour dénoncer "le projet" de l'UE "d'étendre le programme Erasmus+ à des pays du sud de la Méditerranée, comme l'Algérie, la Lybie, la Syrie ou la Palestine", disant craindre qu'il soit "dénaturé en devenant un nouveau vecteur d'immigration".

Ces allégations sont reprises en français dans certains articles de presse (1, 2) et sur les réseaux sociaux (1, 2). Elles circulent aussi ailleurs en Europe, relayées par exemple par un eurodéputé slovaque du groupe L'Europe des nations souveraines, Milan Mazurek. En espagnol, elles sont partagées par le site d'une organisation proche du parti d'extrême droite espagnol Vox et relais de désinformation comme l'AFP a déjà pu le vérifier (1, 2), ainsi que sur Facebook, ou bien encore sur X, par exemple par cette influenceuse conservatrice.

L'AFP a vérifié certaines de ces affirmations.

Le Maroc, la Tunisie et l'Egypte intégrés dans Erasmus? C'est faux

Erasmus, devenu Erasmus+ en 2014, permet, après acceptation d'un dossier, d'étudier ou de faire un stage à l'étranger pendant un maximum d'un an, avec la possibilité de percevoir sur cette période une bourse d'un montant mensuel de 225 à 700 euros selon les situations (liens archivés ici et ici). Depuis 1987, 16,5 millions d'Européens ont bénéficié du programme (lien archivé ici).

Contrairement à ce qu'affirment certains responsables de droite et d'extrême droite, l'UE n'a pas annoncé "la future intégration" de pays du Maghreb à Erasmus+ ni son "extension" à ces pays : la feuille de route du Pacte pour la Méditerranée est à ce stade dénuée de mesures précises ou de financement (lien archivé ici).

Actuellement, les pays cités font déjà partie d'un groupe de dix pays méditerranéens bénéficiant d'une coopération avec l'Union européenne en matière universitaire, à un degré moindre cependant que dans le cadre d'Erasmus+, dont ils ne font pas partie. S'ils "peuvent participer à certaines actions du Programme", ces "pays tiers non associés au programme" ne peuvent le faire que "sous réserve de critères ou de conditions spécifiques", souligne le guide du programme Erasmus+ de la Commission européenne (lien archivé ici).

Le Pacte pour la Méditerranée dévoilé mi-octobre 2025 entend accroître cette coopération, sans toutefois intégrer les pays du Maghreb à Erasmus+ en tant que tel.

"Les 10 pays méditerranéens ne sont pas associés au programme Erasmus+, mais ils continueront de bénéficier d'initiatives relevant de la dimension internationale d'Erasmus+" au moyen de fonds préexistants, a indiqué la Commission européenne à l'AFP le 29 octobre 2025. "Cette participation n'est pas la même chose que d'être pleinement associé au programme Erasmus+", a-t-elle insisté.

Quand on parle des étudiants venant en France dans le cadre d'Erasmus, "nous ne sommes pas sur des questions d'immigration, nous sommes sur des partenariats d'établissements d'enseignement supérieur, principalement, qui sont censés améliorer la coopération", a par ailleurs observé auprès de l'AFP le 27 octobre 2025 Ekrame Boubtane, économiste associée à l'Ecole d'économie de Paris, spécialiste des effets de l'immigration sur l'économie et autrice de travaux sur les étudiants étrangers (lien archivé ici).

Erasmus ou pas, avant de faire une demande, un étudiant étranger doit d'abord être sélectionné par une université, et ce en fonction des capacités d'accueil. "Donc le nombre d'étudiants internationaux qui arrivent en France va dépendre d'abord de la décision des établissements supérieurs", et ils ne pourront faire une demande de visa valant titre de séjour que s'ils obtiennent cet accord, détaille Mme Boubtane.

Interrogée le 30 octobre 2025 sur la coopération renforcée qu'elle qualifie d'"opération migratoire", Marion Maréchal, via son attaché parlementaire, considère qu'utiliser ces termes "n'a rien d'inapproprié dans la mesure où la Commission se sert d'Erasmus+ comme d'un levier en faveur de l'immigration de travail". "Des fonds qui auraient pu profiter à des étudiants européens seront employés pour des étudiants de pays tiers", argumente-t-elle.

Dans leurs vidéos, Jordan Bardella et Marion Maréchal ne citent pas toujours leurs sources, mais les éléments qu'ils avancent semblent provenir de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie (OID). Se présentant comme un think tank dédié à l'information sur l'immigration française, il est fréquemment décrié par des chercheurs, comme l'a raconté Le Monde dans une enquête publiée fin octobre 2025, et est accusé de présenter une vision partiale et biaisée du phénomène (lien archivé ici),.

Dans sa réponse à l'AFP, Marion Maréchal a en effet renvoyé à l'OID. Jordan Bardella n'avait, lui, pas réagi au moment de la publication de cet article.

Les visas étudiants, "première filière d'immigration dans notre pays" selon Jordan Bardella ? C'est trompeur

Certes, "le motif des études est depuis 2022 le principal motif d'obtention d'un premier titre de séjour en France", selon un document du ministère de l'Intérieur, du fait de la politique visant à favoriser une immigration répondant aux besoins du marché du travail (lien archivé ici).

Parmi les premiers titres de séjour octroyés en 2024, 110.633 l'étaient pour motif étudiant - sur un total de 343.024 tous motifs confondus -, quasi stable par rapport à 2023 (110.688) (Lien archivé ici). Arrive ensuite le motif familial (75.459).

Mais l'expression "filière d'immigration" peut laisser penser, à tort, que les étudiants arrivant sur le territoire s'installeraient majoritairement et durablement en France.

Sur l'ensemble des visas validés en 2024, recouvrant à la fois les premiers octrois mais aussi les renouvellements, ce n'est pas le motif des études qui arrive premier, mais le motif économique, avec 459.414 visas, dont 408.103 visas courts et 51.311 longs : le motif étudiant arrive deuxième, avec un peu plus de 121.000 visas (12.023 courts et 109.583 longs), selon ce même document du ministère de l'Intérieur.

A noter aussi que ces 121.000 visas ne sont qu'une petite partie (4% selon les calculs de l'AFP) des 2,9 millions de visas toutes durées et tous motifs confondus délivrés en France en 2024 (+16,8% sur un an) - dont une immense majorité (près de 2,6 millions) pour courts séjours (+19,7%). Le nombre de visas long séjour tous motifs est, lui, quasi stable depuis 2022, à 288.049 (-2,8% sur un an).

"Une majorité de ces étudiants restent sur le territoire français, souvent pour des motifs familiaux" selon Jordan Bardella ? C'est trompeur

Dans sa vidéo, il n'est pas évident de déterminer si Jordan Bardella évoque les étudiants venus de pays étrangers, de pays étrangers hors UE, ou des trois pays qu'il cite initialement (Maroc, Tunisie, Egypte).

Les données sur le sujet sont en outre parcellaires : le ministère de l'Intérieur dispose de données sur les étudiants étrangers venant de pays hors UE, car ceux-ci ont besoin d'un visa pour pouvoir venir étudier en France - alors que les étudiants européens, eux, n'en ont pas besoin.

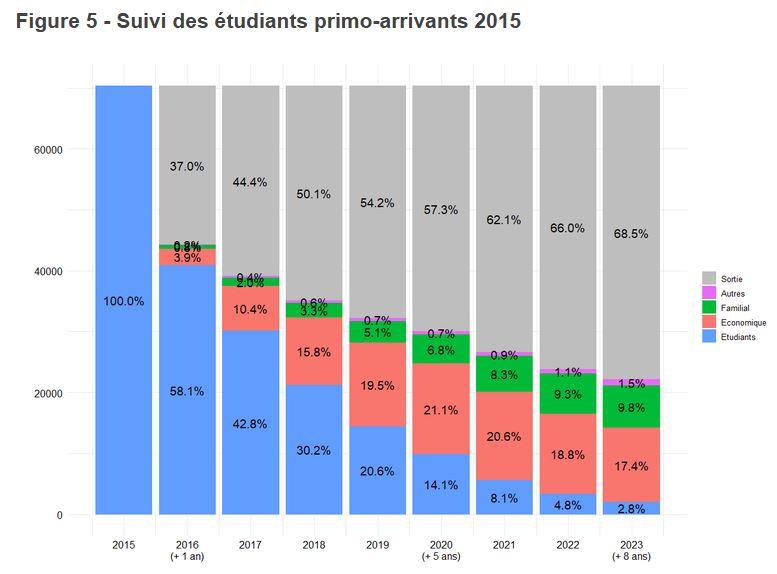

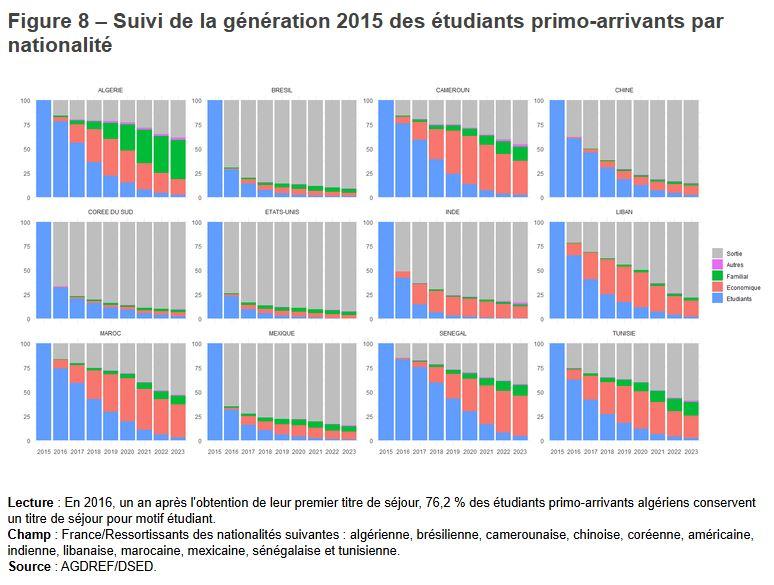

Parmi ces ressortissants d'un pays hors UE, "quatre étudiants primo-arrivants sur dix ne restent qu'une année", montre une étude d'une direction du ministère de l'Intérieur - la Direction générale des étrangers en France (DGEF) - qui a suivi pendant huit ans ces étudiants arrivés en 2015. Ils étaient un peu moins d'un tiers (31,5%) à être encore sur le territoire français huit ans plus tard, en 2023 (lien archivé ici).

Une fois la première année passée, les raisons du séjour des étudiants arrivés en 2015 évoluent, mais "le motif économique reste le changement de motif le plus fréquent sur toute la période observée", souligne l'étude.

Parmi ces étudiants hors UE arrivés en 2015 et restés ensuite avec un titre valide sur le territoire, "trois ans après leur arrivée sur le territoire français, 31,6% des étudiants sont titulaires d'un titre pour motif économique", une proportion qui "progresse au fil des années, dépassant les 50 % en 2021", avant "un maximum de 55,3 % en 2022", selon l'étude de la DGEF.

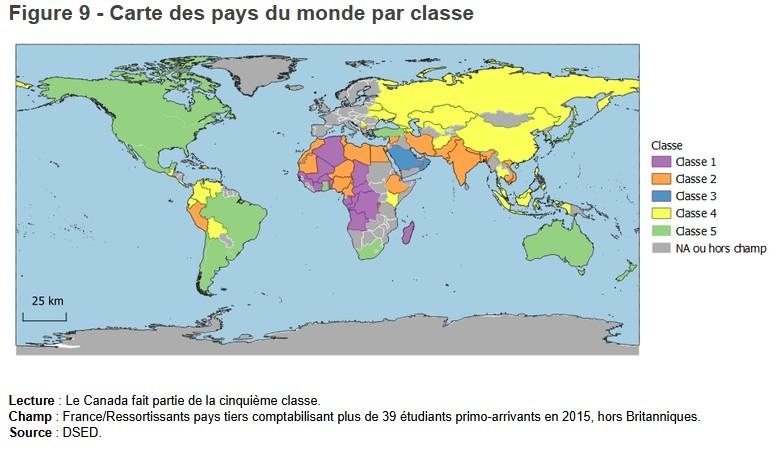

Les données de la DGEF dans le tableau ci-dessous montrent aussi que la majorité des étudiants non-européens repartent rapidement, et que si certains restent pour motif familial, c'est le motif économique qui prime. Par exemple, cinq ans après leur arrivée, parmi les étudiants de la zone 2 (qui inclut le Maroc, la Tunisie et l'Egypte, mais pas seulement - les données pour ces trois pays ne sont pas isolées), 42,9% ne sont plus dans les bases de données, seulement 15,3% restent sous statut étudiant, 5,2% sous statut familial, et 35,7% sous statut économique.

Qu'en est-il des étudiants originaires du Maroc, de la Tunisie et de l'Egypte, spécifiquement cités par Jordan Bardella ?

Selon des chiffres communiqués par la DGEF à l'AFP le 8 novembre, un total de quelque 18.000 étudiants marocains, tunisiens et égyptiens avaient obtenu un premier titre de séjour en 2024 : 12.505 étudiants marocains, 5.089 Tunisiens et 578 Egyptiens. Au total, les étudiants de ces trois nationalités étaient environ 60.000 sur le territoire en 2024-2025, sur les quelque 445.000 inscrits, selon plusieurs documents de Campus France (1, 2, 3 - liens archivés ici, ici et ici).

Les seules données officielles disponibles sur les durées de séjour sont celles de la DGEF, fondées sur les remontées des préfectures en matière de délivrance de titres de séjours, et elles ne permettent pas d'affirmer à ce jour que "la majorité" des étudiants venant de ces trois pays resteraient sur le territoire français une fois leurs études terminées ou interrompues.

Marion Maréchal, qui affirme aussi dans sa vidéo que "la majorité de ces étudiants non-européens ne repartent pas", a fait valoir auprès de l'AFP qu'elle évoquait en fait ceux "des zones mentionnées quelques moments avant dans la vidéo (étudiants venant d'Afrique du Nord, Moyen-Orient et Afrique subsaharienne)".

Mais il n'est pas possible de vérifier cette allégation à partir de ces données de la DGEF, puisque l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient font partie d'une zone plus vaste incluant notamment l'Iran et l'Inde, avec d'importantes disparités entre les nationalités.

Interrogée, la DGEF n'a pas fourni de données précises sur le parcours des étudiants des zones Afrique du Nord, Moyen-Orient, Afrique subsaharienne.

Pour illustrer la supposée installation durable de ces étudiants maghrébins et africains, Marion Maréchal utilise par ailleurs un exemple qui s'avère être un cas particulier, celui des Algériens, qui sont bien, comme elle l'affirme, quelque 60% à être toujours en France huit ans après leur arrivée, dont les deux tiers pour des motifs familiaux, selon le premier graphique de la série ci-dessous :

Mais dans l'ensemble, les étudiants d'Afrique subsaharienne (zone couverte par la "classe 1" dans l'étude de la DGEF et le tableau ci-dessus) ne sont plus que 24,6% à rester en France cinq ans après leur arrivée, et 4,9% huit ans après. Le visa délivré aux primo-arrivants de 2015 l'est pour motif économique dans 28,7% des cas cinq ans après leur arrivée (27,4% huit ans après), et pour motif familial dans 14,5% des cas (22,7% huit ans après).

Par ailleurs, l'obtention d'un titre de séjour pour motif familial ne signifie pas que la personne n'exerce pas d'activité professionnelle. Le titre de séjour obtenu pour motif familial autorise bien son détenteur à travailler, comme l'indique la Direction de l'information légale et administrative (lien archivé ici).

A noter que le taux de sortie du territoire défini par l'étude de la DGEF correspond aux étudiants ne détenant plus de titre de séjour, qu'ils soient présents sur le territoire ou non. La proportion d'étudiants se maintenant sans titre de séjour en France est inconnue.

Jordan Bardella : "Ces étudiants étrangers ont un taux d'échec à l'université de 75% d'après le ministère" - C'est faux

On ne retrouve pas dans les statistiques officielles de données évaluant un "taux d'échec" des étudiants étrangers. Est seulement étudié leur "taux de réussite", dans un rapport de 2019 du ministère de l'Enseignement supérieur, intitulé "Parcours et réussite des étudiants étrangers en mobilité internationale" (lien archivé ici).

Or, la part des échecs ne se déduit pas d'un taux de réussite. Le ministère de l'Enseignement supérieur a par exemple indiqué à l'AFP qu'"une partie de l'ensemble des étudiants de l'enseignement supérieur (étrangers en mobilité internationale, français ou résidents étrangers) ne se présentent pas à la totalité des examens, voire ne se présente à aucun, tout particulièrement en première année de licence, mais [que] cette étude ne quantifie pas ces raisons".

Cette statistique ne rend donc pas complètement compte de l'ensemble du parcours des étudiants ni de la diversité de ces trajectoires.

Le rapport de 2019 du ministère montre que les étudiants issus du Maghreb obtiennent un taux de réussite de 24,6% pour une licence en 3 ans (d'où un supposé "taux d'échec" de 75,4% mis en exergue par Jordan Bardella), mais ce chiffre concerne uniquement leur parcours en licence en trois ans et non l'ensemble de leur parcours étudiant. Par ailleurs, leur taux de réussite, ainsi que celui des étudiants d'Afrique subsaharienne (27,5%) n'est guère éloigné de celui des étudiants français (28,4%, chiffre qui regroupe également les résidents étrangers ayant obtenu leur baccalauréat en France, soit 90.000 personnes environ sur les 2,68 millions d'étudiants pour l'effectif de 2018).

Le taux de réussite des ressortissants du Maghreb et d'Afrique subsaharienne progresse ensuite pour la licence en 4 ans, passant respectivement à 37,5% et 40,1%, et davantage encore en master, avec des taux de réussite de 56,6% et 52,2%.

Si l'écart se creuse cependant avec les étudiants français, dont le taux de réussite à ce dernier niveau d'études est supérieur, il faut relativiser, rappelle en outre le rapport, car "une partie des étudiants en mobilité internationale entre en master dans le cadre d'un échange où ils n'ont pas vocation à être diplômés in fine en France".

Enfin, les caractéristiques socio-démographiques expliqueraient bien davantage que la nationalité l'écart de résultat entre les deux populations, indique le ministère de l'l'Enseignement supérieur dans une note publiée en janvier 2025 : "A caractéristiques égales, les 10,4 points de pourcentage d'écart de réussite" entre les étudiants français et les résidents étrangers en général "seraient finalement réduits à un point de pourcentage" (lien archivé ici).

"Coût de 1 milliard d'euros"

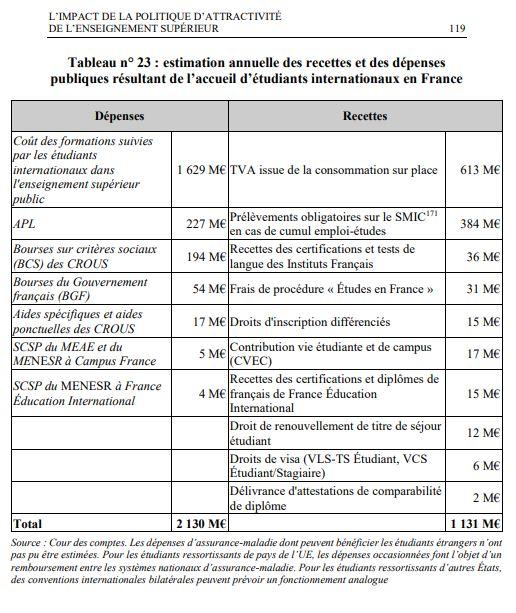

Les deux responsables politiques citent également dans leurs vidéos le "coût de 1 milliard d'euros" de l'immigration étudiante. Il s'agit bien d'un chiffre de la Cour des comptes, mais les deux élus négligent de citer d'autres éléments, qui nuancent l'idée d'une dépense "sèche" d'un milliard.

Dans un rapport publié en mars 2025 sur "l'attractivité de l'enseignement supérieur français pour les étudiants internationaux", celle-ci indique bien que "le coût net pour les finances publiques de la présence dans l'enseignement supérieur français de plus de 10% d'étudiants internationaux est d'environ un milliard d'euros" (lien archivé ici).

Elle prend soin de souligner que "cette estimation ne représente que 6,6% de la dépense intérieure d'enseignement supérieur relevant de l'État (24,3 milliards d'euros en 2022) [...], soit moins que la proportion des étudiants internationaux à l'université (12,2 % en 2021) et dans l'enseignement supérieur public en général (10,8%)".

Et d'insister : "Cette estimation ne doit pas conduire à penser qu'une réduction ou une augmentation des effectifs étrangers à court terme se traduirait par une évolution à la baisse ou à la hausse de ce coût", car elle "reflète surtout des coûts de structure peu sensibles aux variations des effectifs, tels que les dépenses de personnel ou d'entretien des bâtiments existants". Il faut donc mettre cette estimation "en regard des gains associés au taux de maintien à l'issue des études et d'une insertion professionnelle des étudiants internationaux en France élevés, ainsi que de leur contribution à la recherche en France".

La présentation sèche du coût en terme de finances publiques est trompeuse. Comme le souligne aussi la chercheuse Ekrame Boubtane, en France, "l'enseignement supérieur est financé principalement par un financement public et donc par définition c'est un coût".

Une étude publiée par Campus France en 2022 relève qu'une dizaine d'autres pays ayant étudié cet investissement le jugent rentable : "même si elles diffèrent énormément dans leurs périmètres et leurs méthodes, ces études partagent un dénominateur commun : les recettes générées par la présence d'étudiants internationaux dans le pays dépassent partout les dépenses induites" (lien archivé ici).

Cette étude concluait à "un apport net de 1,35 milliard d'euros" des étudiants internationaux en France.

"S'ils restent, on a une augmentation du potentiel de travailleurs qualifiés ; s'ils rentrent, ils seront en capacité de contribuer au développement économique de leur pays d'origine et à la fois d'accroître l'influence de la France", souligne Ekrame Boubtane (lien archivé ici).

Plusieurs médias, dont le média indépendant Les Surligneurs, ont ces dernières années vérifié des allégations fausses ou trompeuses sur les étudiants étrangers relayées par des responsables politiques (liens archivés ici et ici).

3 décembre 2025 : Corrige l'intitulé "Ministère de l'Education nationale", remplacé par "Ministère de l'Enseignement supérieur"3 décembre 2025 3 décembre 2025 : Corrige l'intitulé "Ministère de l'Education nationale", remplacé par "Ministère de l'Enseignement supérieur"

Copyright AFP 2017-2026. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.