Aucun lien entre les vaccins anti-Covid et la maladie de Charcot n'a été établi à ce jour

- Publié le 13 février 2025 à 13:44

- Mis à jour le 20 février 2025 à 11:39

- Lecture : 14 min

- Par : Gaëlle GEOFFROY, AFP France

Dans un nouveau bilan des effets indésirables des quatre vaccins anti-Covid utilisés en France publié le 4 février 2025, l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a confirmé qu'ils étaient "sûrs" (archive).

Les données examinées, allant de janvier 2023 à février 2024, "confirment le profil de sécurité des vaccins" Comirnaty de Pfizer/BioNTech, Spikevax de Moderna, Nuvaxovid de Novavax - remplacé depuis par le Nuvaxovid XBB - et Vidprevtyn Beta de Sanofi/GSK, a indiqué l'agence, en soulignant que "la majorité des effets indésirables déclarés ne sont pas graves".

A ce jour, sur "plus de 152 millions de doses" de vaccins anti-Covid administrées en France, quelque "163.000 signalements de suspicions d'effets indésirables potentiels ont été enregistrés", a précisé Mehdi Benkebil, directeur de la surveillance de l'ANSM, à l'AFP le 3 février 2025.

Si le rapport entre les bénéfices et les risques des vaccins anti-Covid reste largement positif, certains effets secondaires ou indésirables ont été mis en évidence, le plus fréquemment bénins, ou rares lorsqu'ils sont plus impressionnants.

Notamment, parmi les nouveaux effets signalés et jusqu'alors non répertoriés, l'ANSM a noté de "très rares cas" de "douleurs à type de brûlure, principalement au niveau des pieds et des membres inférieurs (neuropathies à petites fibres)" avec le vaccin Pfizer, et d'autres cas, "très rares" également, de fatigue chronique, avec le vaccin Spikevax. Ces cas "font l'objet d'investigations complémentaires" qui pourraient déboucher sur "des mesures adaptées à la nature et au niveau du risque, en lien avec l'Agence européenne des médicaments (EMA)", a indiqué l'agence française.

Dans ce bilan, l'ANSM a aussi confirmé qu'en l'état des connaissances scientifiques actuelles, aucun lien n'était établi avec la maladie de Charcot, ou sclérose latérale amyotrophique (SLA), maladie neurodégénérative "grave et handicapante qui conduit au décès dans les trois à cinq ans qui suivent le diagnostic" selon l'Institut national de la santé et de la recherche médiale (Inserm - archive).

Un mois plus tôt, une vague de publications sur les réseaux sociaux, notamment via des comptes ayant déjà relayé des allégations trompeuses, notamment sur les vaccins (1, 2, 3, 4, 5), avaient accusé à tort le média France Bleu de "manipulation" et de "censure" d'un article sur ce sujet.

L'article en question évoquait une "première reconnaissance officielle" par "la pharmacovigilance" d'un lien entre la vaccination anti-Covid d'une jeune femme d'une trentaine d'années vivant dans l'Allier et sa maladie de Charcot diagnostiquée en 2021. Publié le 30 décembre à 5 heures, il avait été dépublié quelques heures plus tard (archive).

Non pas car il aurait été "censuré", mais parce qu'il rapportait le témoignage de la famille de la jeune femme sans rapporter, en regard, le point de vue des autorités de santé comme le voudrait le principe du contradictoire, selon France Bleu.

C'est ce que ce média - devenu depuis "Ici" - avait expliqué le 31 décembre 2024 dans des éditions locales de ses journaux radio puis dans un article publié sur son site internet alors que les accusations de "censure" fusaient (archives 1, 2). "Cet article avait été publié à partir d'informations parcellaires, ayant entraîné une erreur d'interprétation. France Bleu a fait le choix de dépublier l'article afin de ne pas propager de fausses informations sur ce sujet particulièrement sensible", avait souligné le média. Explication confirmée à l'AFP le 7 janvier 2025 par le directeur de la rédaction nationale d'Ici, Matthieu Mondoloni.

"Aucun signal de sécurité"

Avant l'article de France Bleu, dans une vidéo partagée un millier de fois sur les réseaux sociaux, le père de la jeune femme avait expliqué en décembre 2024 qu'"il n'y a pas longtemps, elle a eu la reconnaissance que [sa maladie, NDLR] vient de l'injection [...] la pharmacovigilance a confirmé que ça venait de ça". "Elle a déclaré des premiers signes de sa maladie deux jours après s’être fait vacciner pour la première fois contre le Covid-19", a-t-il par ailleurs raconté au média indépendant de vérification Les Surligneurs, qui a lui aussi publié un article pour décrypter ce sujet (archive).

Le média Tocsin, qui a par exemple publié sur sa chaîne YouTube une vidéo titrée "Morts, infertilité : le scandale des vaccins par les chiffres", ou a invité par le passé dans ses émissions la généticienne Alexandra Henrion-Caude dont l'AFP a démystifié des déclarations fausses concernant des vaccins, évoquait en janvier 2025 ce qu'il nommait un "flagrant délit de censure" de France Bleu.

Enfin, le 25 janvier, le quotidien régional La Montagne consacrait un article à une "reconnaissance par un centre de pharmacovigilance de l'imputabilité" de la maladie au vaccin, ajoutant à la confusion autour de ce cas.

Cependant, "ce cas a fait l'objet d'un examen collégial avec les CRPV [centre régionaux de pharmacovigilance, NDLR] qui a conclu que les données disponibles à ce jour ne permettent pas de retenir un lien entre la survenue de SLA et le vaccin", a indiqué l'ANSM dans son point du 4 février 2025.

"Par ailleurs, les données disponibles à ce jour en France et en Europe n'ont pas montré de lien entre la maladie de Charcot et les vaccins contre le Covid-19. Aucun signal de sécurité n'a été identifié sur ce sujet", a-t-elle ajouté.

Pharmacovigilance, "imputabilité", "méthode Bégaud"

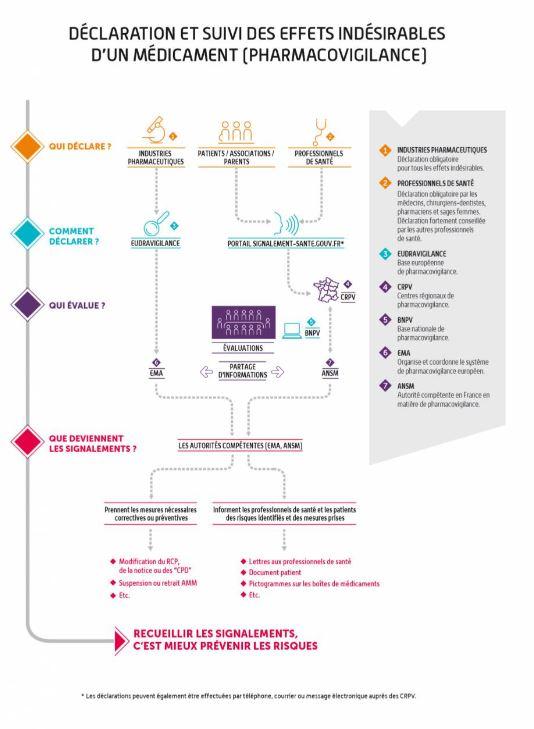

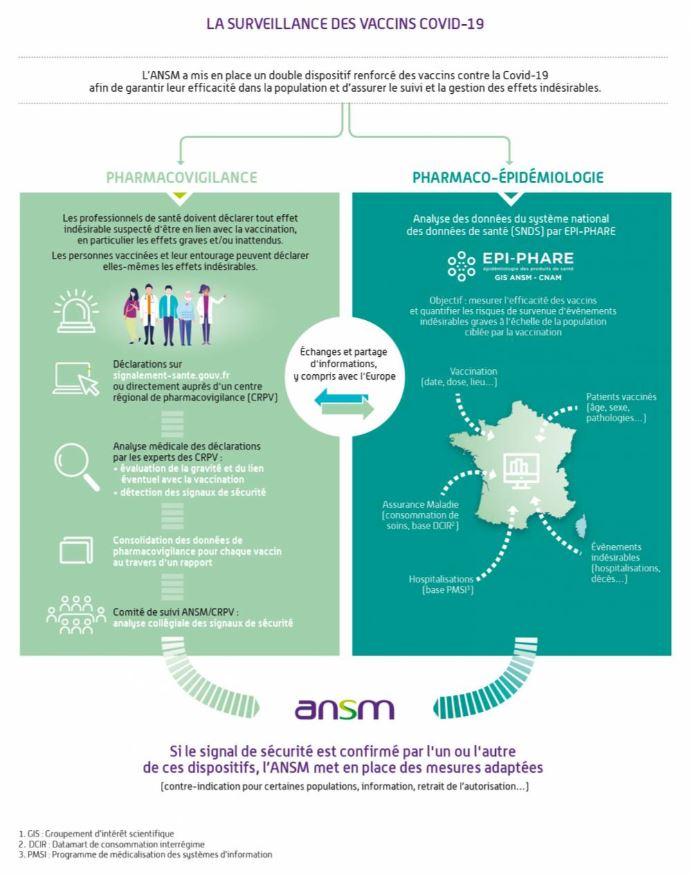

Ces éléments s'inscrivent dans le cadre du processus de pharmacovigilance. Une fois autorisé à être mis sur le marché, un médicament ou un vaccin est en effet très surveillé, de manière continue. Dans ce cadre, médecins, patients et associations de patients peuvent signaler à l'un des trente centres régionaux de pharmacovigilance répartis sur le territoire des événements qu'ils pensent éventuellement liés à son usage.

Le CRPV procède alors à une analyse clinique détaillée du cas en tenant compte de la chronologie de survenue de l'effet indésirable ; en étudiant les symptômes de la maladie (sémiologie), ses mécanismes d'action et ses autres causes possibles ; et enfin en se référant aux éléments de bibliographie scientifique nationale et internationale disponibles, a expliqué l'ANSM le 7 février à l'AFP.

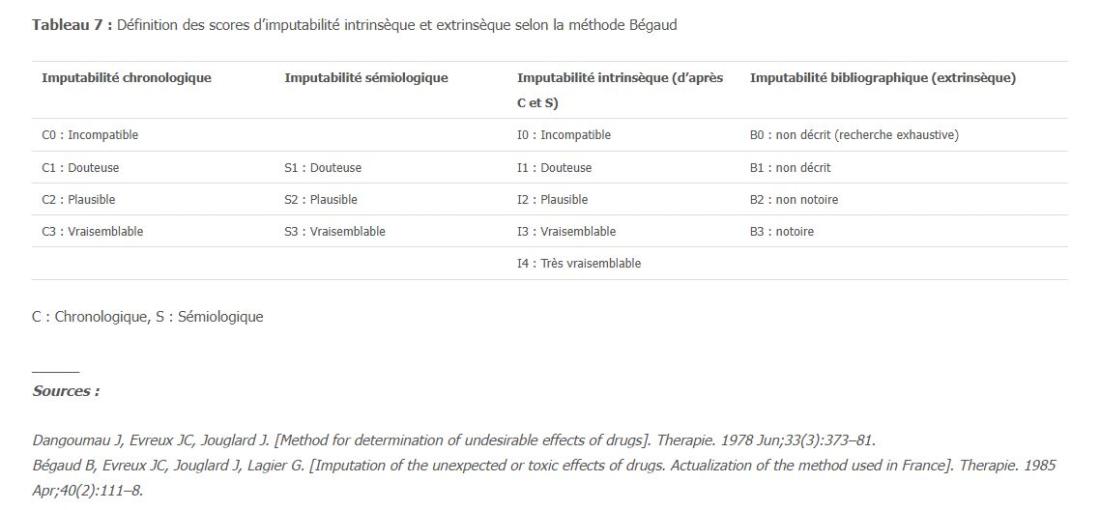

Cette méthode dite d'"imputabilité", qui est aussi la "méthode Bégaud", du nom de l'un de ses concepteurs, permet de systématiser la démarche d'étude de chaque cas, quel qu'il soit (archives 1, 2).

A l'issue de cette enquête, le CRPV évalue la nature d'un éventuel lien entre les symptômes et le médicament ou le vaccin. Le cas est ensuite enregistré dans la base nationale de pharmacovigilance, à laquelle peuvent accéder tous les CRPV et l'ANSM : c'est la "fiche dense" qui récapitule tous ces éléments. Elle est anonymisée grâce à un numéro. A noter que le patient ou les médecins parties prenantes au cas peuvent en demander communication.

A ce moment-là, si la possibilité d'un lien entre le vaccin et l'effet indésirable a été retenu par le CRPV et qu'il se trouve que cet effet indésirable n'est pas inscrit dans la notice du produit, le cas est remonté au niveau national comme "cas marquant". Avec cette étiquette, il apparaît alors comme un "signal" qui sera mis en haut de la pile des dossiers à discuter au niveau de l'ANSM et à étudier tout particulièrement.

Ces "cas marquants" font alors l'objet d'une nouvelle analyse au niveau national, le cas échéant de manière collégiale, avec les rapporteurs de l'enquête du CRPV, des experts, et l'ANSM. Ce n'est qu'à l'issue de ces consultations qu'un éventuel lien de causalité directe entre maladie et vaccin est établi et officiellement reconnu, ou pas.

Concernant les vaccins anti-Covid, une "pharmacovigilance renforcée", avec des équipes dédiées, a été instaurée en France à partir de la toute première injection des premiers vaccins dans le pays il y a quatre ans, le 27 décembre 2020 (archives 1, 2).

"Fiche dense"

Qu'en est-il dans le cas médiatisé de la jeune femme ?

L'"Association d'aide aux victimes directes (virus) et indirectes (injections) du Covid-19" Aavic Team, dont elle est par ailleurs elle-même vice-présidente, a de son côté diffusé sur X le 12 janvier 2025 des documents montrant selon elle qu'un CRPV avait bien établi officiellement "l'imputabilité" de sa maladie de Charcot au vaccin de Pfizer.

Parmi ces documents, trois pages titrées en rouge "Système national de vigilance". Il s'agit de sa "fiche dense", entrée dans la base nationale de pharmacovigilance selon les modalités expliquées plus haut.

En troisième et dernière page, une partie "Conclusion", factuelle et chronologique. On peut y lire : "Diagnostic de SLA dont les premiers signes se sont manifestés quelques jours après la D2 [2e dose, NDLR] de Commaty [sic, Comirnaty, NDLR]".

Puis une partie "Autres traitements : Aucun". Et enfin un paragraphe indiquant que : "Le pharmacovigilant note : 'L'imputabilité retenue en l'espèce est établie selon la méthode française officielle de 1985 publiée par Bégaud et al. (Bulletin officiel du ministère chargé de la santé n°84/50 de 1985) et réactualisée par le Cercle de réflexion sur l'Imputabilité en 2011 (publié dans Thérapie 2011;66:517-25). Les éventuels scores d'imputabilité qui auront été retenus sont établis sans préjudice des éléments d'investigation qui pourraient être effectués dans le cadre de procédures juridiques ou amiables d'indemnisation."

Pour l'avocat de l'association, Me Régis Senet, et la famille de la jeune femme, c'est ce passage et l'expression "imputabilité retenue" qui montrent qu'un lien direct est reconnu, a-t-il expliqué à l'AFP le 7 janvier 2025. "On ne dit pas que le vaccin est intégralement mauvais. On dit qu'il peut avoir des effets secondaires, en l'occurrence cette pathologie" de sclérose latérale amyotrophique, a-t-il fait valoir.

Après la publication du bilan de l'ANSM sur les vaccins anti-Covid, il a en outre dénoncé un "manque de rigueur et de transparence" de l'ANSM "dans sa communication", qui "ne pourra que susciter la suspicion dans le grand public". "Il ne s'agit pas d'affirmer qu'il existe un lien entre la SLA et les vaccins, mais d'exiger une analyse approfondie, une surveillance renforcée et une transparence des données", a-t-il fait valoir dans un communiqué transmis à l'AFP le 13 février.

Parce qu'elle ne communique pas sur les données des patients afin de les protéger, l'ANSM n'a pas commenté dans le détail auprès de l'AFP l'ensemble des éléments disponibles dans cette fiche, et en particulier le sens de cette phrase.

Le CRPV "n'avait pas du tout imputé" la maladie au vaccin, "mais l'avait remonté" dans la base nationale (dans le cadre du protocole expliqué plus haut, NDLR), a indiqué à l'AFP le 3 février Joëlle Micallef, pharmacologue et directrice de l'un des dix centres régionaux de pharmacovigilance (Paca-Corse) qui expertisent spécifiquement des signalements dans le cadre de la surveillance renforcée des vaccins anti-Covid.

"Degré de plausibilité"

"L'imputabilité retenue en l'espèce est établie selon la méthode française officielle de 1985 publiée par Bégaud et al." : l'AFP a soumis cette phrase à Bernard Bégaud, un des concepteurs de cette méthode (archive). Pour lui, la phrase est "incomplète".

Comme expliqué plus haut, cette méthode vise à évaluer le rôle éventuel du médicament/vaccin dans l'événement signalé. Elle permet, à l'aide de critères précis, "une qualification de la relation causale entre les deux", dans une gradation "qui va de 'exclu' à 'presque certain'", a expliqué à l'AFP le 11 février 2025 M. Bégaud, professeur émérite de pharmacologie clinique à l'université de Bordeaux et président du conseil scientifique d'EPI-PHARE, groupement d'intérêt scientifique qui pilote et réalise des études de pharmaco-épidémiologie.

Dans le détail, les critères de chronologie (notés "C") et sémiologiques (symptomatologie, au regard des mécanismes d'action du produit, critère noté "S") permettent de définir une imputabilité dite "intrinsèque" (notée "I") , systématiquement associée à un qualificatif : "paraissant exclue" (score "0"), "douteuse" (score "1"), "plausible" (score "2"), "vraisemblable" (score "3"), ou encore "très vraisemblable" (score "4" - archive).

C'est donc le degré de force du lien entre le médicament et l'événement qui est évalué, pas une éventuelle causalité directe, ferme et définitive.

Dans le langage courant, le terme "imputabilité retenue" peut s'entendre comme l'établissement d'une responsabilité directe (archive). Mais dans le vocabulaire de la pharmacovigilance, il fait référence à l'ensemble de ce processus d'évaluation du lien éventuel entre médicament et événement signalé. "On dit : 'Je vais faire l'imputabilité de ce cas'. Cela veut dire : 'Je vais étudier le degré de plausibilité ou de relation de cause à effet'", explique Bernard Bégaud, par ailleurs ex-directeur du CRPV de Bordeaux. "Si on était rigoureux [dans l'expression, NDLR], l'imputabilité serait le résultat et la démarche serait l'imputation".

Une fiche dense doit donc systématiquement contenir cette "phrase consacrée" sur "l'imputabilité" en mentionnant précisément la "qualification" de la relation causale, indique-t-il.

Or, dans celle citée plus haut, "ce qui manque, c'est la qualification". Selon lui, il faudrait pouvoir lire : "'L'imputabilité retenue a été...' puis le qualificatif. Il faudrait savoir si l'imputabilité retenue est dans le sens de la causalité ou, au contraire, plutôt contraire à un lien de causalité. Cela devrait être précisé".

En tout état de cause, on s'aperçoit que le niveau d'imputabilité intrinsèque noté dans un tableau dédié dans cette fiche fait ressortir un "score""1", soit une imputabilité "douteuse", pour la ligne "Sclérose latérale amyotrophique", dont le même score pour les critères chronologiques (comprenant un délai de survenue de "437 jours") et sémiologiques.

Quant à l'imputabilité au regard de la bibliographie disponible, elle est notée "2", ce qui indique que l'on peut retrouver "quelques rares cas, ou des cas peut-être un peu plus fréquents qui pourraient s'apparenter à mais qui ne sont pas ça, ou alors que les manifestations sont connues avec un autre médicament qui n'est pas celui-là, ou qu'avec ce médicament, il existe des manifestations qui ne sont pas celles-là mais qui pourraient se rapprocher...", détaille Bernard Bégaud.

Seuls les symptômes de "fasciculation" (contractions volontaires, tressautements) recueillent un score d'imputabilité intrinsèque de "3", soit une sémiologie "vraisemblable" ("2" pour la chronologie et "2" pour la sémiologie).

Echeveau emmêlé

Mais la maladie de Charcot est très complexe, elle se développe sur le temps long, et l'ensemble de ses mécanismes ne sont pas totalement connus (archive). La confronter à cette méthode n'est donc pas forcément satisfaisant.

"Il est très difficile d'évaluer une relation causale pour une maladie de ce type et l'injection d'un vaccin", souligne Bernanrd Bégaud, en évoquant en particulier les critères chronologiques : "A la différence d'une mort subite ou d'une crise comitiale [crise d'épilepsie, NDLR] qui survient dans la minute qui suit, et qui fait que le lien de chronologie s'impose et emporte la conviction, là c'est très très très difficile".

Il est aussi impossible pour les spécialistes de la pharmacovigilance d'explorer une éventuelle "régression" des symptômes "à l'arrêt" du traitement, autre critère étudié dans la partie chronologique d'une évaluation de l'imputabilité, puisqu'un vaccin est injecté. De même, l'observation de ce qu'il se passe si le médicament est réadministré ("rechallenge") ne tient pas pour un vaccin. Quant à la possibilité de voir les symptômes régresser, également évaluée, "la maladie de Charcot ne régresse pas par définition", remarque M. Bégaud.

"Donc vous n'allez pas réussir à débrouiller l'écheveau avec la méthode d'imputabilité", estime-t-il.

Par ailleurs, en 2022 déjà, l'ANSM avait examiné une quinzaine de signalements de SLA post-vaccination, a rappelé Joëlle Micallef, du CRPV Paca-Corse, le 3 février, et "si ces patients étaient bien atteints de SLA", la cause vaccinale avait été écartée notamment "parce que médicalement et physiopathologiquement, la maladie de Charcot ne peut pas être déclenchée dans un délai aussi court", a-t-elle expliqué.

"Avec ce cas également, il n'y a pas de données actuellement, d'arguments, pour évoquer le rôle direct ou indirect du vaccin dans la survenue de cette maladie", a-t-elle conclu.

Une fiche n'est "pas un jugement d'expert"

Plus généralement, gare aux interprétations trop rapides de procédures et données de pharmacovigilance, soulignent les experts.

Par exemple, "l'enregistrement d'un cas dans la base nationale de pharmacovigilance ne signifie pas forcément que l'événement est imputable au vaccin", a rappelé Mehdi Benkebil, directeur de la surveillance de l'ANSM, le 7 février.

Bernard Bégaud souligne, lui, que la méthode éponyme a été développée pour faciliter le travail des centres de pharmacovigilance et produire un travail "de routine" à destination de la base nationale de pharmacovigilance. Elle facilite le "tri" des événements signalés par les patients et les médecins en produisant "une qualification grossière", dans un but de surveillance épidémiologique.

Les fiches qui sont rédigées, codées, sont "destinées au travail interne des CRPV, pas à l'extérieur", explique-t-il, et elles "ne remplacent pas un jugement d'expert ou un algorithme qui serait spécifiquement développé".

Par ailleurs, en parallèle de la fiche dense de la jeune femme, un courrier a été adressé indiquant que le signalement de son cas avait été "enregistré, générant un dossier" en vue d'un "travail d'expertise", mais là encore, "aucun lien de causalité n'y était fait" entre sa maladie et le vaccin, a complété Joëlle Micallef, du CRPV de Paca-Corse, le 3 février.

Me Régis Senet a confirmé à l'AFP le 10 février l'existence d'un courrier, sans toutefois en préciser la teneur dans l'immédiat.

Effets indésirables

De manière plus générale, en dehors des effets indésirables les plus fréquents liés à la réaction immédiate du corps à une injection, de rares cas de paralysie faciale périphérique (perte partielle du fonctionnement d'une partie des muscles du visage), de myocardite/péricardite (inflammation du muscle cardiaque), de saignements menstruels importants, et d'érythème polymorphe (éruption de tâches cutanées) ont été identifiés lors de vaccinations anti-Covid.

En France, les quatre vagues de l'épidémie de Covid-19 survenues du printemps 2020 à début septembre 2021 ont fait 116.000 morts à l'hôpital ou en établissement médico-social, et conduit à l'hospitalisation de 460.000 autres patients, selon une étude de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) parue en novembre 2021 (archive).

Les vaccins contre ce coronavirus ont permis de sauver "au moins 1,4 million de vies" en Europe selon l'Organisation mondiale de la Santé (archive).

Cette pandémie a constitué depuis ses débuts un terreau fertile pour la désinformation, comme l'a montré l'AFP à de très nombreuses reprises.

Ajoute un lien vers un article du média de vérification Les Surligneurs au premier paragraphe après l'intertitre "Aucun signal de sécurité"Ajoute au 7e paragraphe après l'intertitre "Fiche dense" le communiqué de réaction au bilan de l'ANSM publié par l'avocat de l'association de patients Me Régis Senet20 février 2025 Ajoute un lien vers un article du média de vérification Les Surligneurs au premier paragraphe après l'intertitre "Aucun signal de sécurité"

14 février 2025 Ajoute au 7e paragraphe après l'intertitre "Fiche dense" le communiqué de réaction au bilan de l'ANSM publié par l'avocat de l'association de patients Me Régis Senet

Copyright AFP 2017-2026. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.