La mer gelée en Argentine ne remet pas en cause le réchauffement climatique

- Cet article date de plus d'un an.

- Publié le 18 juillet 2024 à 10:38

- Lecture : 4 min

- Par : Sofia BARRAGAN, AFP Argentine, AFP France

- Traduction et adaptation : Océane CAILLAT

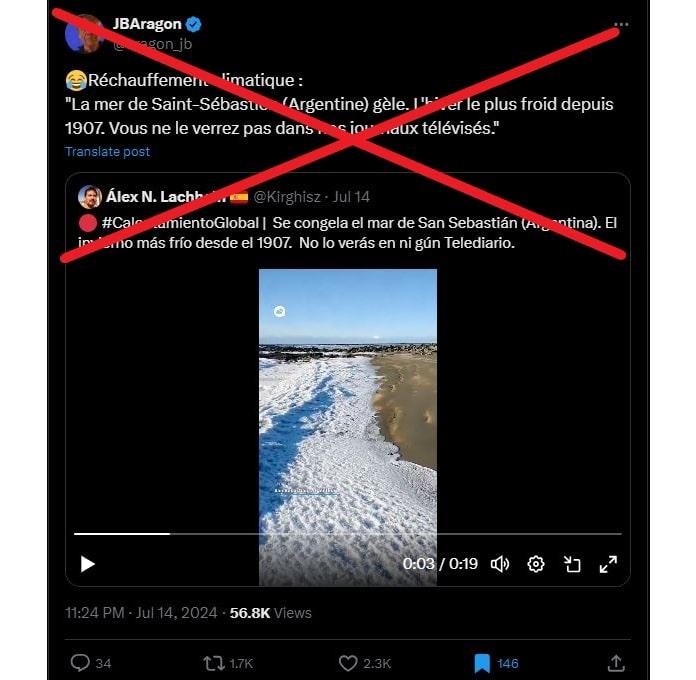

"Réchauffement climatique: 'La mer de Saint-Sébastien (Argentine) gèle'", raille dans une publication sur X un internaute, postée le 14 juillet 2024 et depuis partagée par près de 2000 utilisateurs.

L'internaute relaie une courte vidéo, de moins d'une vingtaine de secondes, qui dévoile un paysage surprenant. On y voit une plage et des vagues figées dans la glace sur le rivage.

Cette allégation a aussi circulé en espagnol.

Un phénomène rare mais bien réel

L'événement observé dans la vidéo a bien eu lieu. Une recherche par image inversée permet en effet retrouver des articles de médias sud-américains comme La Nacion, Tiempo Argentino ou encore El Observador qui rapportent ce phénomène (archivés ici, ici et ici). La vidéo partagée provient du compte Instagram du site météorologique Meteored (archivé ici), postée le 26 juin 2024.

Fin juin 2024, la Patagonie argentine a été l'une des régions où les températures étaient les plus basses au monde. L'hiver que traverse l'Argentine pourrait être le deuxième hiver le plus froid depuis 60 ans rapporte justement la Chambre de commerce de Rosario, une association civile qui se veut un forum de négociations commerciales notamment sur les marchés agricoles (archivé ici).

Les températures ont pu atteindre, en juin 2024, jusqu'à -20°C et ce en raison d'une "combinaison de conditions météorologiques", peut-on lire sur le site du service météorologique national (SMN) de l'Argentine (archivé ici)."L'entrée d'une masse d'air d'origine polaire venant du sud, associée à un système dépressionnaire située dans l'océan Pacifique et au vent d'est qui fournit de l'humidité", détaille le SMN.

Un froid intense qui a par ailleurs amené, fin juin, le SMN à placer en alerte rouge les provinces de Santa Cruz et de Terre de feu, situées en Patagonie. Un niveau de vigilance activé en cas de "phénomènes météorologiques exceptionnels susceptibles de provoquer des situations d'urgence ou des catastrophes".

"Plusieurs jours consécutifs de basses températures, peu de vent et une mer calme", ont permis de créer ces paysages de mer gelée a expliqué à l'AFP, Cindy Fernandez, communicante pour le SMN.

"Le froid intense ces dernières semaines, qui produit une perte de chaleur sensible dans les gouttelettes d'eau sur la plage" et le "vent qui produit également une perte de chaleur latente", ont contribué à ce phénomène, confirme Jacobo Martin, chercheur en océanographie physique et biogéochimie au centre austral de recherche scientifique (CADIC), à Ushuaia (archivé ici).

Sur le site de cet institut, le chercheur indique que ce phénomène repose aussi sur les marées très importantes de cette zone de Patagonie (archivé ici). Elles peuvent "produire, horizontalement, des plaines interdiales [zone d'oscillation des marées, NDLR] très larges, avec de l'humidité et de fines nappes d'eau, dans un large secteur exposé au froid et au vent et qui ne sera recouvert par la mer qu'au moins 12 heures plus tard", détaille-t-il.

Les températures extrêmes ne remettent pas en cause le réchauffement climatique

En partageant cette vidéo, l'internaute ironise quant aux effets du réchauffement climatique, sous-entendant que de telles températures ne s'accordent pas avec le réchauffement planétaire.

Ce n'est pas la première fois que des surfaces marines gèlent en Patagonie. Des enregistrements d'années précédentes permettent de retrouver ce phénomène comme en 2020 (archivé ici). Mais cela se produit de moins en moins.

"La mer a toujours gelé en Patagonie, mais cela se produisait très souvent et, aujourd'hui, cela se produit à plusieurs années d'intervalle" seulement, a précisé Cindy Fernandez du SMN, à l'AFP.

Des "indicateurs objectifs" démontrent que nous assistons à un réchauffement accéléré de la planète, souligne Mario Bidegain, climatologue et conseiller de l'institut uruguayen de météorologie (archivé ici), interrogé par l'AFP.

"Les températures moyennes de surface, l'augmentation de la teneur en humidité de l'atmosphère, la modification des régimes de précipitations, l'augmentation du nombre et de l'intensité des ouragans, etc... la liste est presque interminable", a-t-il poursuivi.

Dès sa première série de rapports publiées à partir de 1990 (archivé ici), le Giec soulignait déjà la probabilité que le réchauffement de la planète exacerbe les phénomènes climatiques extrêmes. Une affirmation qui s'est précisée au fil du temps.

Dans les premiers travaux du 6e rapport du Giec, parus en août 2021, les auteurs ont en effet insisté sur l'augmentation attendue de la fréquence d'événements (températures extrêmes, précipitations, crues, sécheresses, tempêtes) avec un chapitre de 250 pages intitulé "Météo et événements climatiques extrêmes dans un climat qui change", archivé ici.

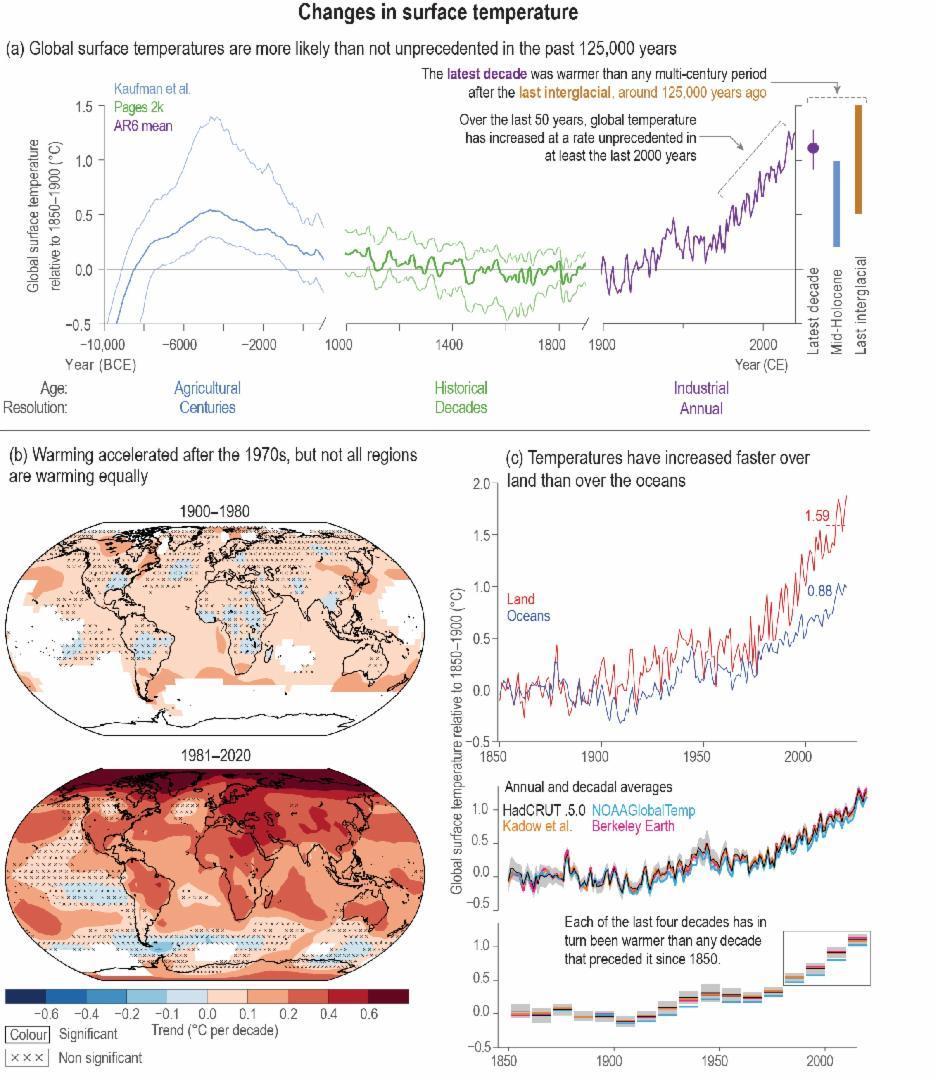

Puis, comme le montre ce graphique dans le second chapitre de ce même rapport , le réchauffement est observable dans toutes les régions de la planète (archivé ici).

Et, contrairement à que ce suggèrent les climatosceptiques, le changement climatique peut également provoquer des situations de froid extrême, et un hiver extrêmement froid n'invalide pas des années de tendances au réchauffement climatique. En réalité, le changement climatique favorise des fluctuations imprévisibles.

Il faut distinguer les phénomènes à court terme, qui relèvent de la météo et ceux à plus long terme, provoqués par l'évolution du climat. La météo, "c'est le temps qu'il fait à un moment et à un endroit donnés", et qui peut changer "d'une heure ou d'un jour à l'autre", rappelle le CNRS. Tandis que le climat prend en compte "les variables atmosphériques sur une longue période de temps".

L'AFP a déjà réfuté des affirmations fausses ou trompeuses sur les effets du réchauffement climatique comme ici ou ici.

Copyright AFP 2017-2026. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.