Attention aux conclusions attribuées à cette étude sur la modification de l'axe de rotation de la Terre

- Cet article date de plus de deux ans.

- Publié le 28 juin 2023 à 12:25

- Mis à jour le 28 juin 2023 à 14:36

- Lecture : 10 min

- Par : Alexis ORSINI, AFP France

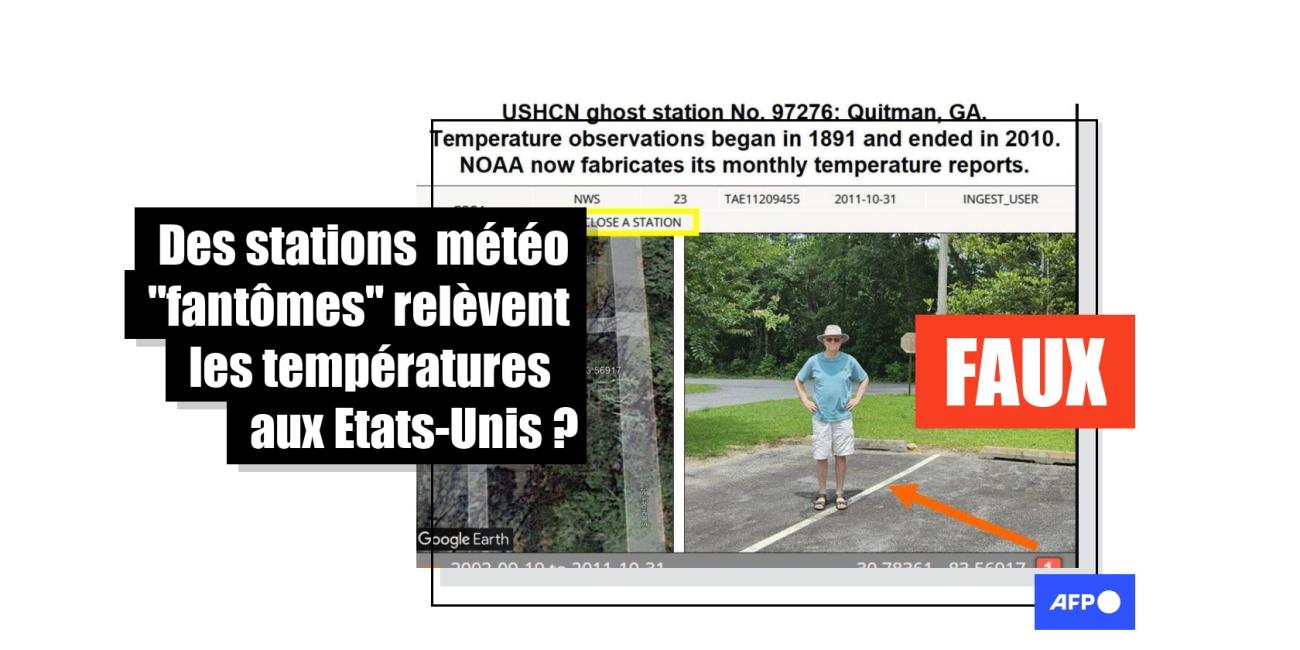

"Plus c'est gros plus ça passe. Selon BFM l’homme en pompant l’eau souterraine change l’inclinaison de la Terre !" :sur Facebook, un internaute parmi d'autres tourne en dérision les résultats d'une étude publiée mi-juin 2023 dans la revue Geophysical Research Letters et relayée dans certains médias français, tels que le Huffington Post (lien archivé) ou BFMTV (lien archivé).

Intitulé "La dérive du pôle terrestre confirme que l'épuisement des eaux souterraines contribue de manière significative à l'élévation du niveau de la mer à l'échelle mondiale entre 1993 et 2010", ce travail conjoint (lien archivé) de chercheurs d'universités sud-coréenne, hong-kongaise, américaine et australienne est également partagé sur les réseaux sociaux dans des messages s'alarmant au contraire de ses conclusions.

"C'est scientifique, c'est IN-QUIE-TANT! [...] En pompant les eaux souterraines, les humains ont suffisamment modifié la distribution de l'eau sur Terre pour modifier l'inclinaison de la planète, selon une nouvelle étude", soutient par exemple une publication Facebook en date du 19 juin.

Le même jour, la secrétaire nationale d'Europe Ecologie Les Verts (EELV), Marine Tondelier, écrivait sur Twitter (lien archivé) : "De 1993 à 2010, les humains ont pompé puis redistribué suffisamment d'eau pour déplacer le pôle de rotation d'environ 79cm. Effrayant."

"En pompant les eaux souterraines, l'Homme a modifié la répartition de l'eau sur Terre au point de modifier l'inclinaison de la planète."

— Marine Tondelier (@marinetondelier) June 19, 2023

De 1993 à 2010, les humains ont pompé puis redistribué suffisamment d'eau pour déplacer le pôle de rotation d'environ 79cm. Effrayant. https://t.co/yRN4KOlhQU

Or, comme l'expliquent plusieurs experts interrogés par l'AFP, cette étude ne fait qu'affiner la connaissance d'un phénomène étudié de longue date par la communauté scientifique.

Ainsi que l'expliquait à l'AFP le 21 juin 2023 Christian Bizouard, astronome et directeur du service de la rotation de la Terre au sein de l'Observatoire de Paris, "le pôle de rotation est un mouvement par rapport à la croûte terrestre" qui est "en grande partie dû aux redistributions des masses dans la terre : les mouvements de masse atmosphérique, les mouvements de masse océanique, les redistributions hydriques continentales dont il est question dans cet article."

"Une redistribution des masses sur Terre conduit en effet à un déplacement de l'axe de rotation. L'effet est déjà connu. L'originalité [de cette étude] est de voir l'effet de la déplétion des eaux souterraines. L'article montre que les données de déplétion des eaux sous-terraines estimées par des modèles météo correspondent avec le mouvement des pôles observé", indiquait pour sa part à l'AFP le 21 juin 2023 Joël Sommeria, directeur de recherche au CNRS et directeur du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI).

Surtout, le déplacement de l'axe de la rotation de l'axe de la Terre estimé en conséquence dans l'article, de l'ordre de 79 cm, n'a "aucun impact, sinon de participer aux oscillations du pôle de rotation, dont la connaissance est fondamentale pour opérer les techniques de navigation globale par satellite", indique Christian Bizouard.

Interrogé le 26 juin 2023 par l'AFP, Henri-Claude Nataf, géophysicien, chercheur émérite au CNRS au sein du laboratoire ISTerre de l'université Grenoble-Alpes, abondait en ce sens : "Ce phénomène n'est pas inattendu. On serait très étonnés par contre [que] pomper les nappes phréatiques fasse un gros effet sur ce mouvement des pôles. Mais ce n'est pas un gros effet ici, l'étude estime quelque chose de l'ordre d'environ 4 cm par an. C'est minuscule. [...] Ca n'a aucun impact sur quoi que ce soit. [...] Il n'y a pas de quoi s'affoler ni [dénigrer] l'étude en disant que ce n'est pas possible."

Nicolas Florsch, ingénieur géophysicien et professeur à Sorbonne Université, indiquait quant à lui à l'AFP le 21 juin que "cette étude conclut sérieusement que l'extraction des masses d'eau sur le continent qui retournent à la mer conduit à un mouvement du pôle de rotation" et a pour "intérêt" de "valider des modèles".

Un mouvement du pôle de "plusieurs mètres" à l'échelle de temps saisonnière

Comme le détaillait le 26 juin 2023 à l'AFP Jérémy Rekier, géophysicien à l'Observatoire royal de Belgique, "on sait depuis longtemps que la rotation de la Terre varie au cours du temps."

"On peut se représenter l'axe de rotation de la Terre par une droite imaginaire qui passe par son centre de masse. Cet axe émerge à la surface du côté nord et du côté sud en deux points que l'on identifie comme les pôles de rotation [...]. Perçu depuis la surface de la Terre, le mouvement de l'axe de rotation correspond à un mouvement de ces pôles (abrégé en PM pour "Polar Motion" en anglais)", poursuit le spécialiste.

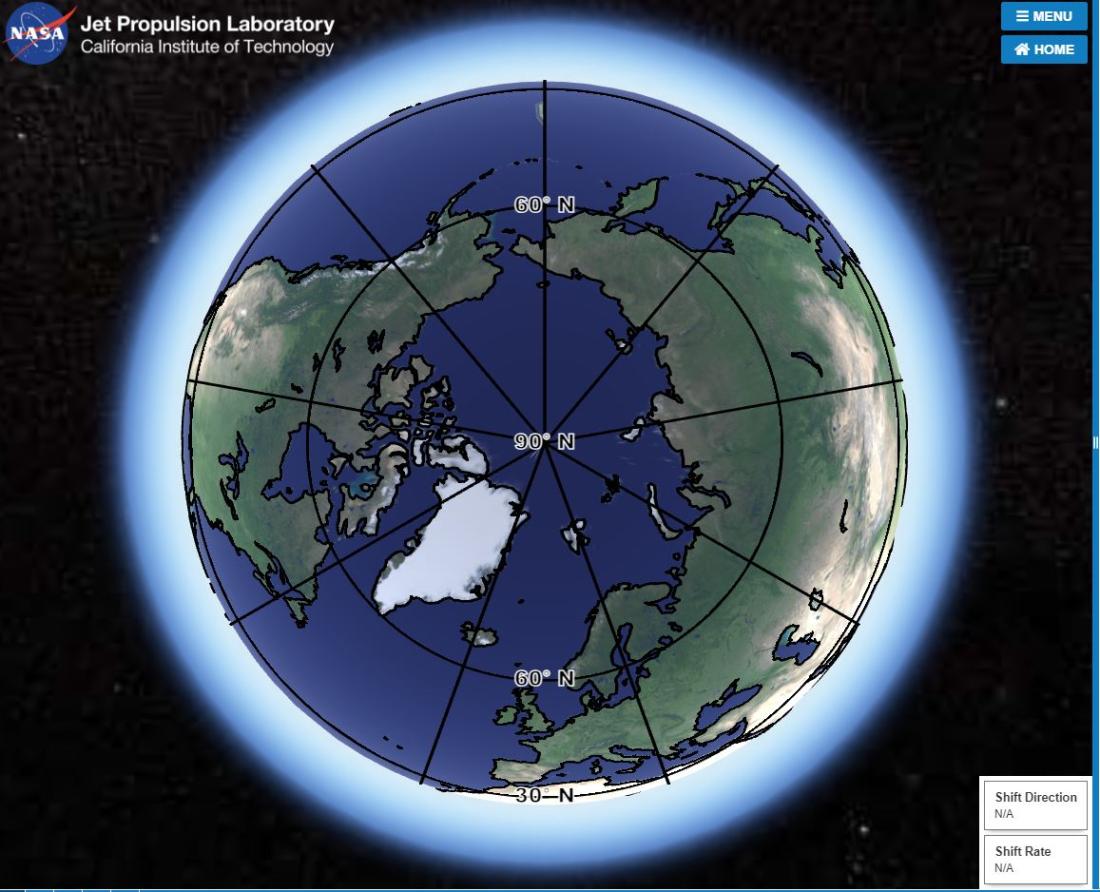

Ce mouvement est suivi de près par le Service international de la rotation terrestre et des systèmes de référence (IERS - lien archivé), capable de le mesurer avec une grande précision. Il fait aussi l'objet d'une simulation sur le site de la NASA (lien archivé), comme le montre la capture d'écran ci-dessous.

Ce phénomène naturel de rotation de la Terre est influencé par plusieurs facteurs, tels que "le changement dans la répartition des masses à l’intérieur et à la surface de la Terre", rappelle Jérémy Rekier : "Ce réarrangement a lieu constamment et peut être d'origine naturelle ou bien humaine. La fonte des glaces causée par le réchauffement climatique, qui cause la répartition de masses d'eau précédemment concentrées en un seul endroit sur toute la surface des océans (concomitante à la montée de leur niveau), est un cas bien connu de la communauté."

Si les causes des oscillations de la rotation de la Terre sont multiples et varient selon l'échelle de temps utilisée pour l'observer, certains facteurs s'avèrent particulièrement influents sur le court terme.

"Sur les périodes de temps plus courtes, ce qui va jouer le plus, c'est l'atmosphère. D'une part, vous avez un cycle annuel dans l'atmosphère, associé entre autres à la mousson par exemple, qui va entraîner des variations de rotation de la Terre. Et vous avez aussi des effets océaniques qui sont plus petits", soulignait à l'AFP le 22 juin 2023 Olivier de Viron, enseignant-chercheur en Sciences de la terre à La Rochelle Université.

Laurent Longuevergne, directeur de recherche au CNRS affecté au Laboratoire Géoscience Rennes, indiquait quant à lui à l'AFP le 21 juin 2023 : "Le pôle bouge sous l'effet de la redistribution des masses fluides à sa surface : océan, glace, atmosphère, eau. [...] A l'échelle de temps saisonnière, le mouvement du pôle est de plusieurs mètres."

Interrogée par l'AFP le 22 juin 2033, Séverine Rosat, chercheuse au CNRS à l'Institut Terre & Environnement de Strasbourg indiquait : "Les principales contributions viennent de l'atmosphère et de l'océan. [...] L'hydrologie a aussi une forte contribution, plus particulièrement pour des phénomènes [observés sur une] plus longue période."

"On sait qu'il y a des contributions des eaux dans le sol sur la rotation de la Terre", poursuit la spécialiste. De fait, l'activité humaine, telle que le pompage de nappes phréatiques (ou nappes aquifères), qui constituent des réserves d'eau à long terme, est susceptible d'entraîner une rotation de l'axe de la Terre, puisque, "à partir du moment où on fait varier le stock d'eau terrestre, automatiquement on perturbe la rotation de la Terre, que ce soit par pompage ou par recharge."

Un phénomène détaillé par Laurent Longuevergne : "Généralement, les aquifères surexploités sont localisés dans les zones tropicales. L'eau pompée étant une contribution à l'augmentation du niveau marin, ces masses localisées sur les continents principalement dans la ceinture intertropicale sont redistribuées sur l'ensemble de l'océan, et notamment dans la zone pacifique qui a une surface très importante. Les masses ne sont plus distribuées de la même manière, ce qui modifie l'axe de rotation."

Un décalage "tout à fait minime"

Pour Jérémy Rekier, le principal apport de l'étude publiée dans la revue Geophysical Research Letters est ainsi "d'avoir estimé la contribution du PM liée au vidage artificiel de zones aquifères" - évaluée à 2.150 gigatonnes d'eau souterraine entre 1993 et 2010, dans l'étude.

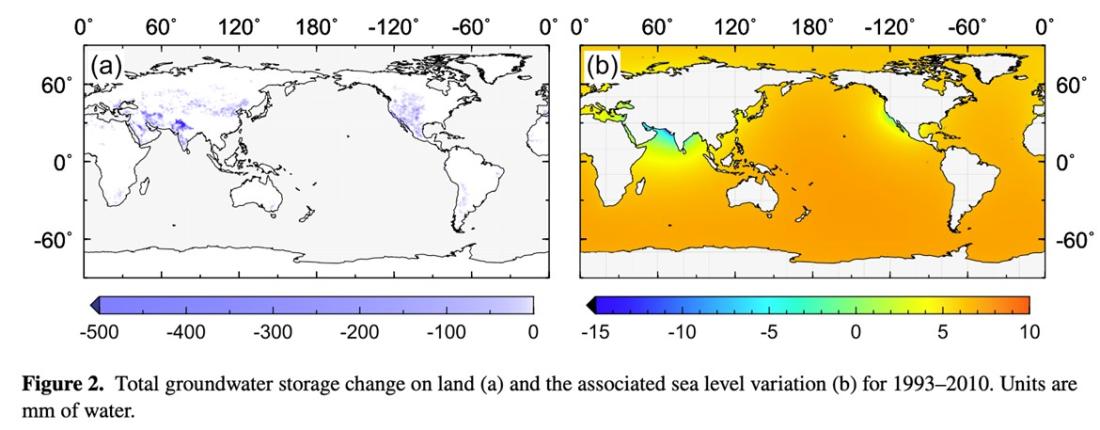

C'est ce que montre la deuxième figure utilisée dans le travail des chercheurs et reproduite ci-dessous : la carte (a) montre "en bleu la diminution de ces réserves aquifères au cours de la période 1993-2010" et la carte (b) la "montée du niveau des océans qui y correspond".

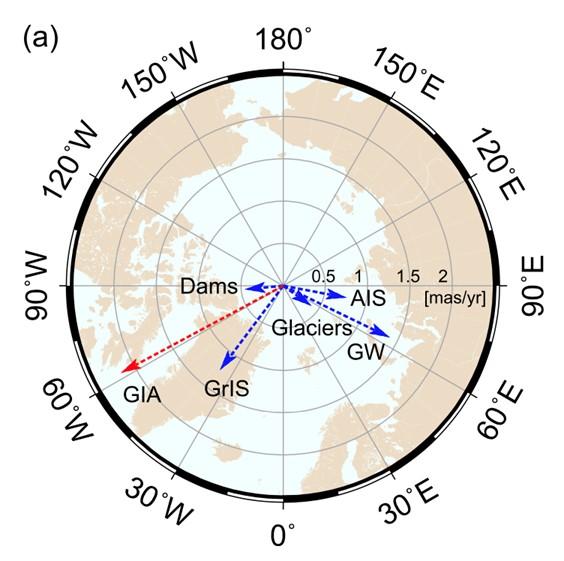

Les deux schémas de la quatrième figure de l'étude publiée par Geophysical Research Letters permettent en outre de visualiser clairement la méthodologie employée par ses auteurs.

Ainsi que l'explique Jérémy Rekier, "les auteurs de l'étude effectuent un calcul du PM [mouvement des pôles, NDLR] sur base du changement de répartition des masses reprise sur la figure 2 pour la période allant de 1993 à 2010 et comparent leur résultat aux données d'observation."

Sur le premier schéma ci-dessous, la flèche rouge correspond aux observations faites du mouvement des pôles, la flèche bleue au calcul complet du PM (incluant les estimations de vidage des nappes aquifères) et la flèche bleue en pointillés le calcul du PM sans inclure le vidage estimé des nappes aquifères.

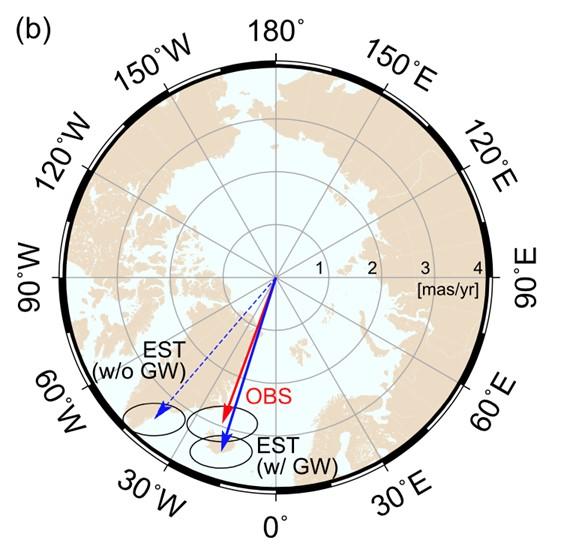

Le deuxième schéma, reproduit ci-dessous, montre isolément, à travers la flèche "GW" ("Ground waters"), cette même contribution.

"Cette contribution, bien qu’importante, est comparable en intensité aux autres flèches représentant d’autres contributions. [...] L'effet s’apparente à un décalage du déplacement de l'axe de rotation", indique Jérémy Rekier, non sans rappeler que "ce décalage est tout à fait minime comparé à l'inclinaison de la Terre qui cause les saisons" et qu'il n'y a "donc aucun danger".

Une confirmation du rôle de la redistribution des eaux continentales

Christian Bizouard explique pour sa part : "Depuis qu'on observe le mouvement des pôles, depuis la fin du 19e siècle, jusqu'aux années 2000, le pôle dérivait vers le Groenland. A partir des années 2000, sa trajectoire s’est incurvée vers l'Europe. A partir de 2010-2013, en considérant des modèles climatiques ou les données recueillies par le satellite Grace [de la NASA, lancé en 2002 et qui permet d'observer la répartition détaillée des masses au sein de la planète à travers le temps], on est arrivés à la conclusion que l'inflexion de cette dérive était due à un changement de régime dans la redistribution des eaux continentales. Et en particulier à la fonte accélérée du glacier sur le bout du Groenland."

"En quelque sorte, cette étude ne fait que affiner la conclusion qui était déjà connue, à savoir que l'inflexion de ces dérives est due aux eaux continentales [les eaux réparties sur les terres émergées]. La nouveauté, dans cette étude, c'est qu'il est question de l'effet de pompage sur les nappes aquifères", poursuit l'expert.

C'est ce qu'indiquent eux-mêmes les chercheurs dans la conclusion de leur étude : "Les estimations des modèles climatiques mondiaux indiquent que l'épuisement des eaux souterraines contribue de manière significative à l'élévation du niveau de la mer. Depuis le lancement [du satellite] Grace, les observations de la gravité variable dans le temps montrent de grandes quantités d'épuisement des eaux souterraines et l'élévation du niveau de la mer qui en résulte. [...] L'épuisement des eaux souterraines est une source majeure de l'augmentation du niveau moyen global des mers au cours des dernières décennies, comme l'indiquaient précédemment ces modèles."

Toutefois, comme le rappelle Séverine Rosat, les phénomènes climatiques naturels jouent un rôle plus important que l'activité humaine sur le mouvement du pôle de rotation de la Terre.

"L'activité humaine a une conséquence mais ce n'est pas la principale. Tous les phénomènes comme El Niño, La Niña, l'oscillation du pacifique Sud ont un impact plus grand sur la rotation de la Terre", précise la spécialiste.

Olivier de Viron estime quant à lui que l'article affirme de "manière un peu plus assertive que ce qu'on est réellement en mesure de dire" que l'homme a pompé puis redistribué suffisamment d'eau pour déplacer le pôle de rotation d'environ 79 centimètres : "Ce n'est pas exclu. Mais le calcul est fait à l'échelle globale, et la géométrie du mouvement du pôle fait qu'il est compliqué d'isoler l'effet des aquifères."

Pour Joël Sommeria, l'élément le plus marquant à retenir dans cette étude reste donc la perte d'eau souterraine "estimée par des bilans de précipitation-évaporation-extraction" (dépeints sur la figure 2 a) ) : "La masse d'eau perdue est de 2,150 gigatonne sur la période de 1993 à 2010, qu'on retrouve sous forme d'une montée du niveau de la mer de 6.24 mm."

"L'impact de cette redistribution de masse sur la position du pôle est ensuite un problème de mécanique très classique. La principale difficulté est d'estimer les autres effets en jeu comme l'effet de fonte des glaces qui redistribue aussi les masses d'eau. Car on n'observe évidemment que la résultante de tous ces effets", conclut-il.

28 juin 2023 corrige une faute de conjugaison dans la citation au 10e paragraphe

Copyright AFP 2017-2026. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.