Non, les éoliennes ne disséminent pas du bisphénol A "en grande quantité" dans l'environnement

- Cet article date de plus de deux ans.

- Publié le 16 juin 2023 à 10:45

- Mis à jour le 23 juin 2023 à 12:50

- Lecture : 9 min

- Par : Gaëlle GEOFFROY, AFP France

"ATTENTION GRAND DANGER": les éoliennes contiendraient du bisphénol A, substance interdite dans les contenants alimentaires, et avec la corrosion de leurs structures, en propageraient "une grande quantité" dans l'environnement, affirment depuis début juin des centaines de publications sur Facebook et Twitter, comme ici ou ici.

Ou bien encore dans ce tweet de Fabien Bouglé, auteur d'ouvrages sur les éoliennes et le nucléaire et par ailleurs conseiller municipal de Versailles, ancien soutien de François Fillon et proche de La Manif Pour Tous. Un tweet relayé plus de 3.000 fois à la date du 13 juin 2023 :

Ces publications reproduisent toutes peu ou prou le même message, et toujours les mêmes photos, faisant le parallèle entre un biberon et une pale d'éolienne très détériorée.

A noter que la photo de la pale ne situe ni le lieu où elle a été prise, ni la date de la prise de vue, ni l'âge du matériel.

Le biberon quant à lui, qui contenait encore au début des années 2010 du bisphénol A (BPA), était à cette époque un objet symbolisant les inquiétudes autour de cette substance nocive pour la fertilité humaine.

L'Union européenne a depuis progressivement durci sa réglementation, tandis que la France a interdit depuis le 1er janvier 2015 l'usage du BPA "dans la composition des contenants alimentaires (biberons, bouteilles, conserves, etc.)", rappelle sur son site l'Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire nationale (Anses, archive).

Le texte des publications sur les réseaux sociaux affirme par ailleurs que le bisphénol A "est hautement cancérigène". Mais s'il est l'objet depuis des années d'études sur sa toxicité pour l'homme, et qu'il est soupçonné d'être cancérigène, les données disponibles ne permettent pas à ce jour de l'affirmer avec certitude (archive).

Le bisphénol A, substance chimique de synthèse, est principalement utilisé depuis de nombreuses années dans la production de polycarbonates, de matières plastiques, et dans la production des matériaux composites que sont les résines époxy, en tant qu'"intermédiaire de synthèse" (archive) - c'est-à-dire que cette molécule est utilisée pour produire d'autres matières ou substances et qu'elle est transformée au cours du processus de fabrication, rappelle l'Anses.

D'autres publications, comme celle ci-dessous, relaient des liens vers une étude norvégienne censée prouver que les pales d'éoliennes relarguent massivement du bisphénol A dans la nature sous l'effet de la corrosion.

Mais comme nous le verrons, si cette molécule est bien utilisée pour produire les matériaux composites des éoliennes, le risque d'une dissémination est "infinitésimal".

Et l'étude norvégienne citée par certaines publications n'a pas été évaluée par la communauté scientifique. Ses auteurs ont en outre ont mal interprété une étude sur la corrosion des éoliennes qu'ils ont utilisée pour faire leurs calculs.

Molécule transformée

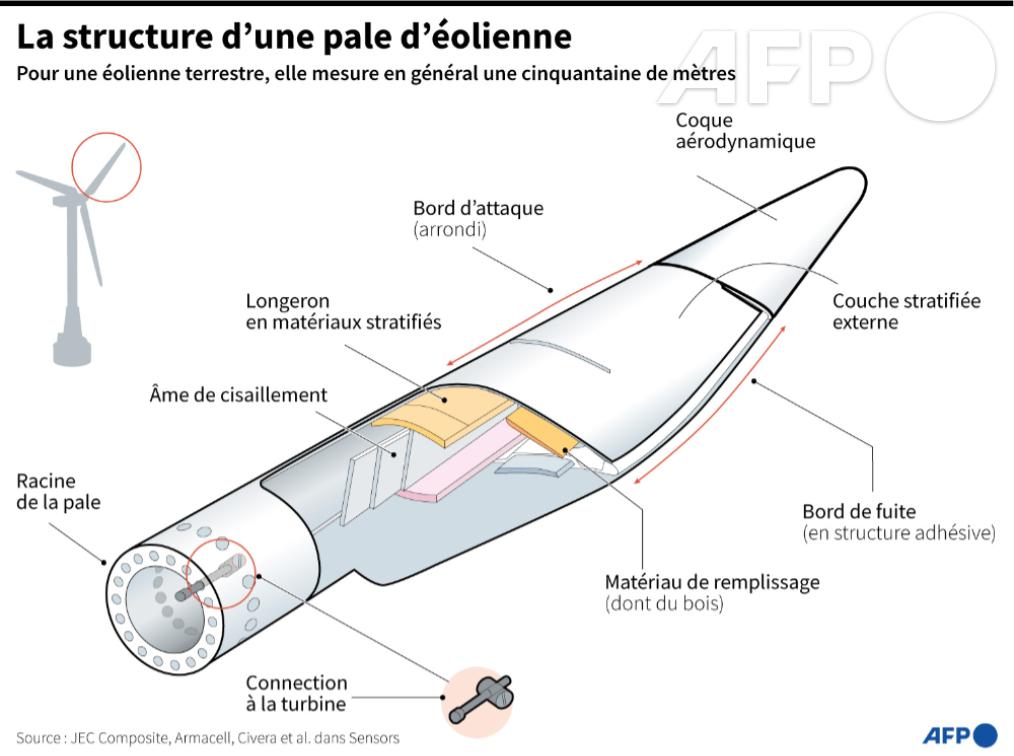

Les pales des éoliennes sont faites de matériaux composites, des résines époxy proches de celles que l'on retrouve dans l'aéronautique, pour allier légèreté et résistance. Elles sont en effet soumises à des conditions extrêmes (pluie, grêle, neige, vents violents), le tout à une vitesse de rotation élevée, rappelle sur son blog Kako Naït Ali, ingénieure matériaux chez EDF (archive).

"C'est le même type de résine que l'on retrouve dans les skis ou les raquettes de tennis, le bateau de François Gabart ou les carrosseries des voitures des 24 Heures du Mans", a souligné Jean-François Gérard, directeur-adjoint scientifique à l'Institut de chimie du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), auprès de l'AFP le 12 juin 2023.

Pour fabriquer ces résines époxy, les industriels utilisent du bisphénol A. "Le bisphénol A est un composé de départ de la résine qui constitue la pale. C'est une petite molécule précurseure de la résine, qui va ainsi pouvoir polymériser et durcir : c'est une molécule qui est transformée pour constituer autre chose", explique Jean-François Gérard, qui dirige par ailleurs les Programmes et équipement de recherche prioritaires (PEPR, archive) Recyclage dans le cadre du plan d'investissement France 2030 (archive).

"C'est un faux débat. Si les éoliennes dispersent quelque chose, ce sont des fragments de matériaux qui se détachent sous l'effet de l'usure ou de chocs, mais pas du bisphénol A", souligne M. Gérard, ou alors à dose "infinitésimale".

"Les quantités de bisphénol que l'on retrouve dans les résines epoxy sont infimes, et ce n'est pas le composant majoritaire: ces résines sont associées à des fibres de verre ou de carbone", a confirmé à l'AFP le 16 juin Régis Olivès, directeur de l'école d'ingénieurs Sup'EnR, dédiée au génie énergétique et aux énergies renouvelables, à Perpignan. Il note aussi que certains constructeurs produisent des pales sans résine epoxy, donc sans aucune trace de BPA.

Pour ceux qui utilisent des résines epoxy, les résidus de la molécule retrouvés à l'issue de certaines étapes de fabrication sont ainsi extrêmement faibles. Et cette résine ne se retrouve pas à l'air libre sur les pales.

Couches protectrices

"Les pales sont recouvertes de revêtements qui empêchent les matériaux de s'échapper", explique Régis Olivès.

Ces "couches de revêtements, une couche supérieure et une couche de gel, les protègent et ne sont pas à base d'époxy. Elles permettent d'éviter une dispersion éventuelle", mais aussi de maximiser "les performances acoustiques et l'efficacité de la production de la machine", a rappelé Jérémy Simon, délégué général du Syndicat des énergies renouvelables (SER), à l'AFP le 14 juin 2023.

Ainsi, "en toute hypothèse, en cas de rejet de BPA lors de l’exploitation des parcs, les pertes seraient minimes et aux quantités négligeables, selon nos calculs de l’ordre de quelques milligrammes par éolienne", insiste M. Simon.

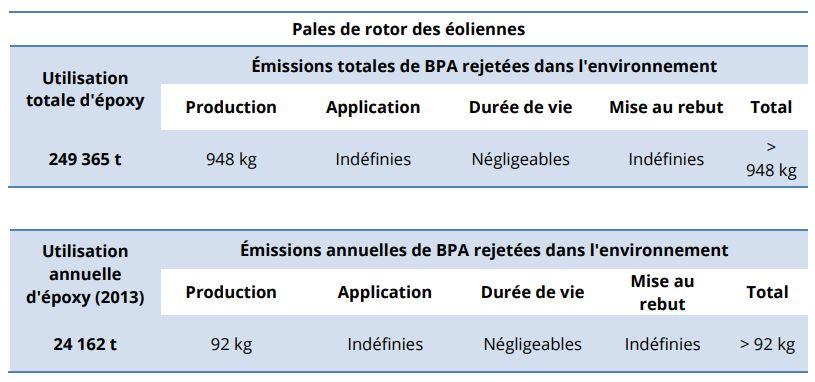

"Au cours de la durée de vie des pales, aucune perte significative de BPA n'était à prévoir", avait estimé en juillet 2015 le cabinet allemand Beratungsgesellschaft für integrierte Problemlösungen (BiPRO) - alors mandaté par l'industrie européenne de l'époxy, et racheté depuis par le cabinet de conseil en ingénierie danois Ramboll - dans une évaluation des émissions potentielles de BPA en Europe (archive, derniers chiffres disponibles).

"Les émissions potentielles de BPA devraient être minimes durant le cycle de vie. Les contraintes mécaniques et les rayures au niveau du revêtement de protection constituent les seuls facteur pouvant entraîner la libération de particules d'époxy à partir de pales d'éoliennes en fonctionnement, car ils exposent la résine appliquée en dessous du revêtement", écrivait-il.

Il avait aussi souligné que "la plupart des émissions de BPA" intervenaient pendant le processus de production. Des conclusions résumées dans le tableau ci-dessous:

Et même si des particules de BPA finissaient par se retrouver à l'air libre dans l'environnement, leur impact serait là encore imperceptible: "des études ont montré que l'on est la plupart du temps sous les seuils de détection, notamment du fait de la dilution par le vent", relève Régis Olivès, le directeur de Sup'EnR. Quant à l'impact sur l'homme, "il faudrait littéralement ronger une pale pour qu'il y en ait un".

Le législateur français a en outre prévu des contrôles réguliers de l'état des pales: l’article 18 de l'arrêté du 26 août 2011 (archive) impose un contrôle visuel au maximum tous les six mois par l'exploitant - qui procède à la maintenance nécessaire le cas échéant.

Une étude norvégienne non fiable

Des internautes tentent d'étayer leurs affirmations en renvoyant à une étude norvégienne, publiée sur un site néerlandais, windwiki.nl, qui revendique sur sa page d'accueil de "rendre la recherche médicale sur les éoliennes accessible à tous" (archive).

L'étude norvégienne (archive), intitulée "Leading Edge erosion and pollution from wind turbine blades" ("Erosion du bord d'attaque et pollution des pales d'éoliennes"), a, elle, été réalisée par un certain Turbine Group. Mais une recherche sur internet ne permet pas de retrouver d'autre trace de cette entité.

Les trois auteurs de ce document de 20 pages publié en juillet 2021 ne certifient pas dans leur papier n'avoir aucun lien d'intérêt avec qui que ce soit comme il est d'usage dans les études scientifiques. Ils se nomment Asbjørn Solberg, à propos duquel on ne trouve aucune information sur internet, Bård-Einar Rimereit, lié à un groupe cimentier d'après le portail ResearchGate (archive), et Jan Erik Weinbach, qui travaille dans une entreprise de matériaux de construction en Norvège (archives 1 et 2).

L'AFP n' a pas trouvé trace d'une publication de leur étude dans une revue scientifique.

Etude écossaise "mal interprétée"

Sur le fond: les auteurs ont calculé une perte de masse supposée des pales d'éoliennes installées en Norvège sous l'effet de la corrosion, en se fondant d'abord sur la version anglaise de l'étude du cabinet BiPRO citée précédemment (archive) qui estimait le poids total des pales en résine époxy à base de BPA installées en Europe.

Le "Turbine Group" a aussi établi ses calculs en se fondant sur une étude (archive) réalisée par deux chercheurs de l'Université de Strathclyde, à Glasgow, au Royaume-Uni. Etude publiée, elle, en janvier 2021 dans le Journal of Bio- and Tribo-Corrosion, et considérée comme sérieuse par des scientifiques et professionnels de l'éolien interrogés par l'AFP.

Elle s'intitule "Rain erosion maps for wind turbines based on geographical locations: a case study in Ireland and Britain" ("Cartes d'érosion pluviale pour les éoliennes basées sur la localisation géographique: une étude de cas en Irlande et en Grande-Bretagne").

Ses deux auteurs, Margaret Stack (archive) et Kieran Pugh (archive), se sont intéressés au phénomène de corrosion des pales d'éoliennes en combinant les données pluviométriques au Royaume-Uni et en Irlande en janvier et en mai sur 20 ans avec notamment la localisation de ces installations.

L'objet de cette étude n'est absolument pas d'évaluer une possible dissémination de BPA.

Contactée par l'AFP, l'Université de Strathclyde a confirmé que l'étude norvégienne dudit Turbine Group n'avait "pas été revue par les pairs". Si elle a "utilisé comme base" le papier de deux de ses chercheurs, "cependant, elle a mal interprété et a utilisé de manière incorrecte les données", a souligné un porte-parole de l'université écossaise dans un email à l'AFP le 12 juin.

Selon lui, les pourcentages de perte de masse calculés par les auteurs de l'étude norvégienne, qui "font référence à la pointe de la pale seulement", sont "élevés". En effet, "seule une petite partie du bord d'attaque de la pale est soumise à une érosion pluviale mesurable, tandis qu'une majorité de la surface de la pale tourne à des vitesses plus faibles et n'est pas soumise aux impacts des gouttes de pluie. Cela signifie que leurs estimations (une perte de masse de 62 kg par an et par éolienne pesant plusieurs centaines de tonnes, NDLR) doivent être révisées à la baisse très significativement", a ajouté le porte-parole.

"De plus, le matériel testé n'était pas recouvert d'un revêtement (ce qui réduit la capacité de résistance de la pale à l'érosion, NDLR)", et l'hypothèse de base est que les pâles "tourneraient non-stop pendant les événements pluvieux (ce qui est peu probable dans la réalité, NDLR)", a ajouté le porte-parole.

16 juin 2023 Actualisé avec infographie AFP décrivant une pale d'éolienne après l'intertitre "Couches protectrices"

Copyright AFP 2017-2026. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.