Les coraux sont toujours menacés par le réchauffement climatique

- Cet article date de plus d'un an.

- Publié le 16 juillet 2024 à 10:28

- Lecture : 10 min

- Par : Manon JACOB, AFP Etats-Unis

- Traduction et adaptation : Claire-Line NASS

"La Grande barrière de corail devait mourir à cause du réchauffement climatique... Pas de chance, depuis 3 années cette barrière atteint des records de croissance", assure une publication sur X diffusant une image d'un blog en anglais sur laquelle on peut lire "après un trillion [sic] de tonnes de CO2, la Grande Barrière de corail atteint un record de couverture corallienne pour la troisième année consécutive".

Des allégations semblables ont été partagées en anglais, allemand et néerlandais et ont été diffusées en français sur Telegram et Facebook.

Elles émanent de ou partagent directement un article de blog partagé par Jo Nova, qui se présente comme "climato-sceptique" et est autrice d'un livre remettant en cause le consensus scientifique sur le réchauffement climatique, selon le média spécialisé dans l'analyse de la désinformation sur le climat DeSmog (lien archivé ici).

Ces allégations sont trompeuses car elles utilisent une mesure qu'il n'est pas pertinent d'utiliser isolément, et prétendent s'appuyer sur des chiffres de cette année, qui n'ont pourtant pas encore été publiés, ont expliqué des biologistes marins auprès de l'AFP.

Parmi les "pires événements" de blanchissement en 2023 et 2024

Les coraux sont "des petits animaux, appelés polypes, en forme de mini-anémone de mer qui peuvent constituer des colonies. Ces polypes fabriquent un squelette commun qui pour certaines espèces deviennent les bases fondatrices d'un récif corallien", est-il expliqué sur le site du musée océanographique de Monaco (lien archivé ici).

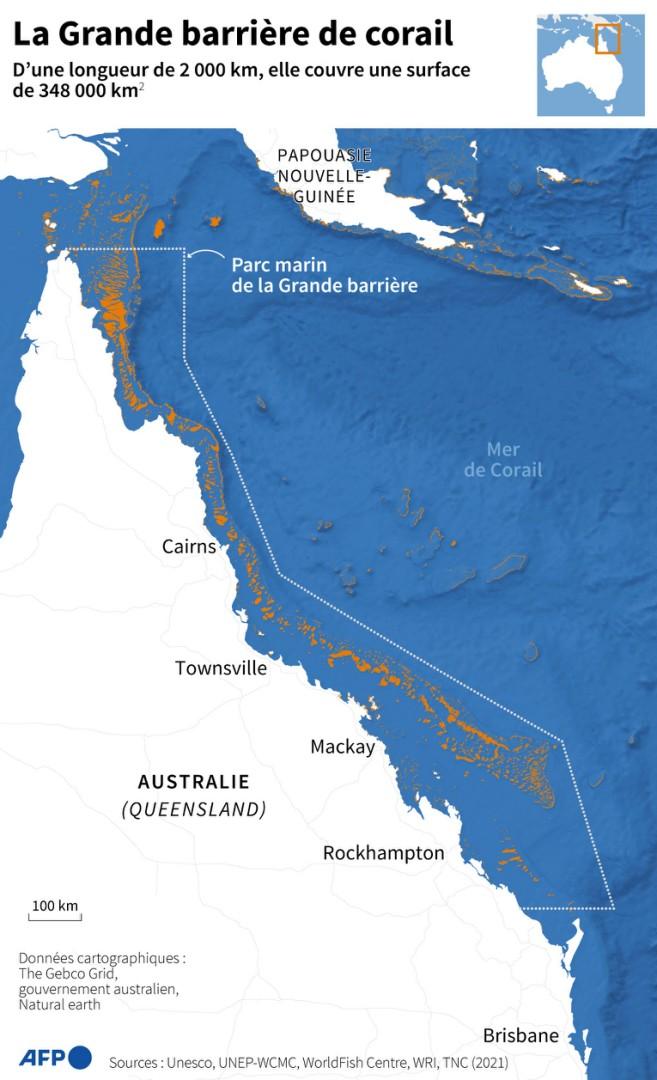

La Grande Barrière de corail (lien archivé ici), inscrite depuis 1981 à la liste des sites du patrimoine mondial de l'Unesco, est le plus grand ensemble corallien au monde, situé au nord-est de la côte australienne, et s'étire sur plus de 2.300 kilomètres.

En juin 2023, l'Unesco avait salué (lien archivé ici) la volonté de l'Australie d'investir 2,7 milliards d'euros pour protéger la Grande Barrière, concluant des années de bras de fer avec le gouvernement australien autour de son inscription parmi les sites "en péril" du patrimoine mondial.

Le parc marin de la Grande Barrière (GBRMPA) s'étale sur plus de 344.400 kilomètres carrés, et abrite "environ 3.000 récifs de corail" ainsi que des milliers d'espèces de faune et flore marine, selon son site.

Les publications prétendant que la couverture corallienne aurait atteint des niveaux records depuis trois ans sont trompeuses car elles omettent de mentionner qu'à l'inverse, la Grande Barrière subit depuis 2016 une série d'événements de blanchissement, néfastes à la santé du récif.

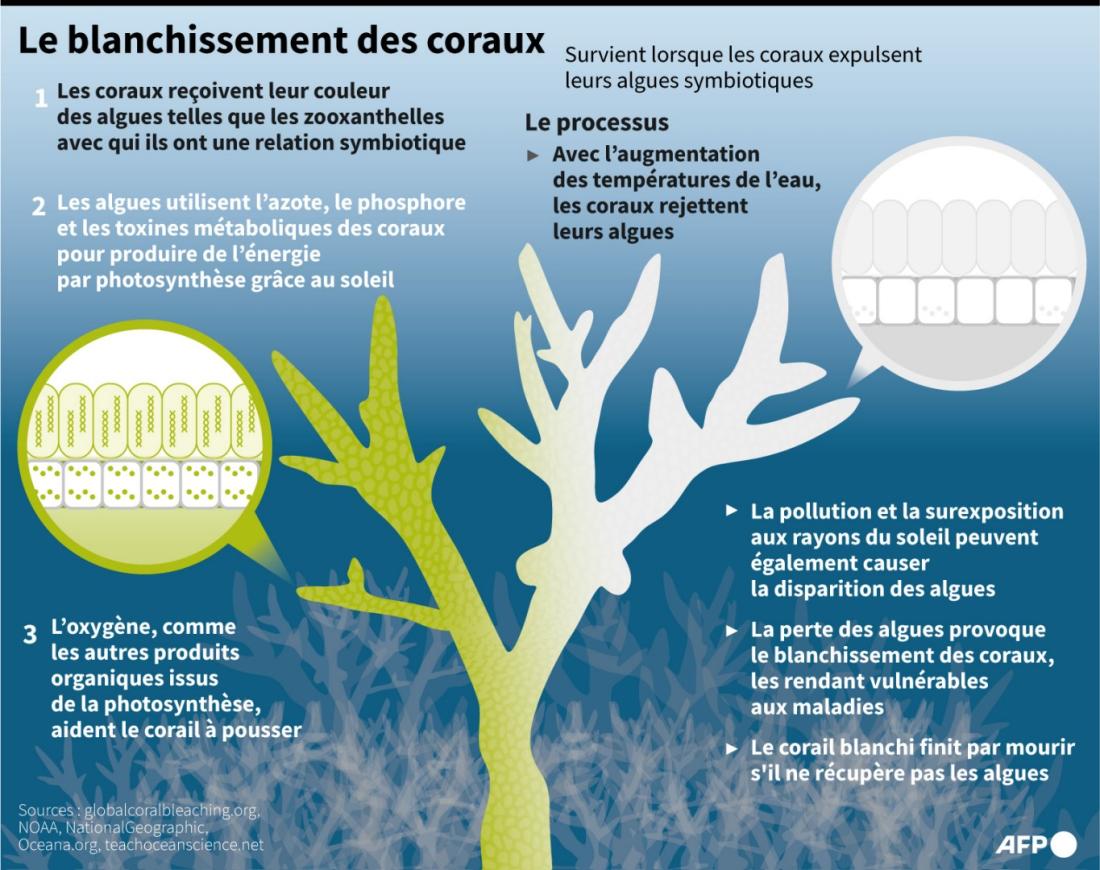

Le blanchissement est un phénomène naturel qui survient lorsque les températures de l'eau augmentent, et que les coraux expulsent des algues symbiotiques leur donnant leurs couleurs vives, ce qui les fait "blanchir" - et potentiellement causer leur mort.

Or, la plus grande barrière de corail du monde a souffert de ce que les scientifiques ont décrit comme ses "pires événements" de blanchissement au cours des étés 2023 et 2024 (en Australie, qui se trouve dans l'hémisphère sud, les étés surviennent lors des hivers de l'hémisphère nord), comme détaillé dans cette dépêche de l'AFP d'avril 2024 (archivée ici).

"Toute assertion prétendant que la Grande Barrière de corail est dans sa meilleure forme est erronée, particulièrement puisqu'un événement récent de blanchissement a affecté de nombreuses régions de la Grande Barrière, notamment au sud", a expliqué Peter Mumby, professeur du département des études marines de l'université de Queensland, le 8 juillet à l'AFP.

Un "blanchissement extrême" affectant plus de 90% de la couverture corallienne s'est produit dans les trois régions de la Grande Barrière de Corail cette année (lien archivé ici).

Le phénomène est lié aux records de température des océans et s'est produit cinq fois depuis 2016, stimulé par le réchauffement climatique causé par les activités humaines (lien archivé ici).

Les données de 2024 pas encore consolidées

Depuis près de quarante ans, des scientifiques étudient les coraux de la Grande Barrière dans le cadre d'un programme dépendant du gouvernement fédéral australien, appelé "Australian Institute of Marine Sciences' Long-Term Monitoring Program" (ou "AIMS' Long-Term Monitoring Program").

Ce programme "est considéré comme celui proposant des données les plus complètes sur l'évolution des récifs de corail", expliquait un porte-parole de l'Institut australien des sciences marines (AIMS) à l'AFP en décembre 2023.

Ce programme "ne surveille pas 'la croissance' d'un récif, mais la quantité et l'état des coraux durs – c'est-à-dire le pourcentage de coraux durs vivants à la surface du récif (le reste est recouvert de coraux mous, d'algues, d'autres organismes attachés au récif, de roche nue et de sable)", détaillait-il.

L'article de blog prétend citer des données officielles de ce programme pour étayer son affirmation d'une "croissance record" de la couverture corallienne en 2024.

Pourtant, un porte-parole de l'AIMS a déclaré à l'AFP le 9 juillet 2024 que de telles allégations sont trompeuses, car l'agence n'a pas encore fourni les données consolidées pour cette année : leur rapport annuel doit être publié en août.

Les autorités marines ont mené des études partielles de l'état des coraux (lien archivé ici), mais l'AIMS a déclaré que la plupart des données collectées jusqu'ici précèdent le pic de "stress thermique" (un épisode au cours duquel la température atteint des niveaux très hauts, ce qui a des conséquences sur la physiologie des végétaux) dans la région - que l'agence a décrit comme "l'un des plus étendus et des plus graves jamais enregistrés".

"L'épisode de blanchissement de masse n'est pas encore terminé", a résumé le porte-parole de l'AIMS auprès de l'AFP, précisant qu'il est donc "trop tôt" pour en connaître tous les effets - et qu'il sera d'ailleurs vraisemblablement toujours trop tôt en août pour ce faire.

"Les équipes de l'AIMS retourneront dans l'eau en septembre et tout impact sur les niveaux de couverture corallienne de l'événement de blanchissement de 2024 sera signalé à la mi-2025 dans notre rapport annuel sur la couverture corallienne", ont-ils déclaré.

La couverture corallienne, une mesure parmi d'autres paramètres

Par ailleurs, comme l'avaient rappelé plusieurs experts auprès de l'AFP en décembre 2023, une augmentation de la couverture corallienne sur certains récifs ne signifie pas forcément que les coraux dans leur ensemble seraient en bonne santé.

A l'époque, des allégations avaient circulé affirmant que le fait que certaines parties de la Grande barrière de corail aient enregistré des records de couverture corallienne remettait en cause la menace du réchauffement climatique sur les coraux, ce que plusieurs experts avaient déjà réfuté auprès de l'AFP.

"Les récifs de corail se développent ou s'érodent au cours de l'échelle des temps géologiques. Les personnes qui, sur les réseaux sociaux, confondent la croissance d'un récif (sur des siècles ou plus) avec les changements annuels de la proportion du récif occupée par les coraux (le % de couverture) se trompent", détaillait ainsi Terry Hughes (lien archivé ici), professeur émérite à l'université australienne James Cook et spécialiste des coraux, en décembre auprès de l'AFP.

En effet, si certaines parties de la grande barrière de corail avaient connu des croissances relatives en 2023, cela ne signifie pourtant pas nécessairement que le récif est en bonne santé - et ne remet en aucun cas en cause la menace causée par le réchauffement du climat sur les coraux, relevaient les chercheurs.

Jennifer McWhorter, chercheuse au laboratoire océanographique et météorologique de l'Atlantique de l'agence américaine responsable de l'observation des océans et de l'atmosphère, ajoute aussi que toute augmentation de la couverture corallienne est "probablement due à des coraux ramifiés et n'est pas représentative du rétablissement du récif dans son ensemble", le 10 juillet auprès de l'AFP.

Sally Keith, maîtresse de conférences en biologie marine à l'université de Lancaster, au Royaume-Uni, explique en outre que la couverture corallienne est une "mesure simple" qui ne rend pas compte de l'effet du blanchissement de masse et des événements de mortalité sur les différentes espèces de coraux, à l'AFP le 10 juillet .

Au-delà de la couverture corallienne, "la composition des coraux est importante pour le fonctionnement des écosystèmes et la biodiversité de base", a-t-elle ajouté. Les récifs existent depuis des millénaires, mais les chercheurs examinent les effets du blanchissement sur des écosystèmes plus vastes.

Selon Terry Hughes, l'essentiel est d'examiner comment "le mélange d'espèces présentes sur les récifs ou à proximité a changé récemment".

Les coraux toujours menacés par le réchauffement climatique

Par ailleurs, les données analysées par le Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens montrent une tendance générale à la baisse de la quantité de coraux sur les récifs entre 2009 et 2018 (lien archivé ici).

"Cette baisse reflète les conséquences cumulées des précédents épisodes de blanchissement du corail et des pressions locales telles que la pollution, le développement côtier et la surpêche", précise le porte-parole de l'AIMS.

Au 15 juillet 2024, d'après un outil de recensement de l'état des récifs qui utilise notamment des données de l'agence américaine dédiée à l'observation atmosphérique et océanique, 62 points dans plusieurs régions du monde sont considérés comme "risquant de faire face à un blanchissement", parmi 213 stations d'analyses considérées. Parmi les récifs exposés au blanchissement à cette date, figurent par exemple certains coraux autour des Philippines et de l'Indonésie.

Les rapporteurs du GIEC, référence mondiale en matière de connaissances sur le climat, indiquaient dans leur sixième rapport (archivé ici) que les impacts du réchauffement climatique, déjà observables depuis plusieurs années, vont continuer à se multiplier et à s'intensifier si le changement climatique se poursuit au même rythme.

Ce rapport mentionne les récifs coralliens comme étant particulièrement vulnérables face au réchauffement du climat, et ils pourraient presque totalement disparaître d'ici à 2040, si le seuil des +1,5°C est franchi.

Dans un chapitre dédié au changement du climat et aux mers et océans (lien archivé ici), le GIEC estime aussi que "la poursuite de la dégradation des récifs due au changement climatique futur semble désormais inévitable, avec de graves conséquences pour d'autres écosystèmes marins et côtiers".

Parmi les menaces pour les coraux liées au réchauffement du climat, figurent "les modifications des régimes pluviométriques", qui mènent à des "événements plus intenses", dont "des cyclones plus fréquents et intenses", ce qui a des "conséquences mécaniques" sur les récifs en les détruisant, illustrait aussi en décembre 2023 Lucie Penin (lien archivé ici), maîtresse de conférence à l'université de la Réunion et spécialiste des récifs coralliens auprès de l'AFP.

En outre, le réchauffement climatique entraîne "des modifications des régimes de pluie", qui peuvent mener à des "coulées de boue" qui rendent l'eau plus trouble dans les lagons et peuvent toucher les récifs, précisait-elle.

A cela s'ajoutent des "modifications dans les transports de pathogènes", ainsi qu'une "augmentation du niveau des mers tandis que les coraux vivent majoritairement dans des niveaux faibles", et une "acidification de l'eau", développait-elle.

Or, "le squelette dur des coraux est en calcaire, et une acidification peut ralentir la capacité du squelette à grandir", précisait la spécialiste.

"Les récifs sont soumis aux modifications globales liées au réchauffement climatique, on les observe même dans des lieux dans lesquels il y a peu d'activité humaine, comme les îles Eparses (lien archivé ici)", précise-t-elle, soulignant aussi que d'autres menaces comme "la surpêche" ou des "pollutions locales" peuvent aussi toucher les coraux.

"Le changement climatique est la plus grande menace qui pèse sur les coraux à l'échelle mondiale", estimait aussi déjà Jennifer McWhorter.

L'AIMS considérait également déjà auprès de l'AFP que "de fortes réductions des émissions de CO2 et une bonne gestion au niveau local sont essentielles pour aider les récifs coralliens".

Des engagements pour protéger les coraux

En octobre 2023, une coalition de 45 pays s'est engagée à lever 12 milliards de dollars d'ici 2030 pour la conservation et la restauration des récifs coralliens menacés dans le monde entier par le changement climatique, comme relaté dans cette dépêche (archivée ici) de l'AFP.

Ce projet, annoncé par l'Initiative internationale pour les récifs coralliens (ICRI) créée en 1994 et intitulé "Coral Reef Breakthrough" (lien archivé ici), rassemble des pays qui abritent les trois quarts des récifs coralliens dans le monde.

Il vise à doubler les zones de récifs coralliens placées sous protection par rapport aux quelque 60.000 km2 actuels et d'en restaurer environ 10.500 km2.

Ce nouvel engagement survient alors que les récifs coralliens sont menacés dans le monde entier en raison d'un record de chaleur dans les mers. La fréquence et l'intensité des canicules marines a augmenté.

Les océans absorbent 90% de l'excès de chaleur du système terrestre provoqué par l'activité humaine au cours de l'ère industrielle et cette accumulation d'énergie ne cesse d'augmenter au fur et à mesure que les gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère.

Mais malgré les records de chaleur qui s'enchaînent dans de nombreuses régions du monde, la désinformation sur le climat est omniprésente sur les réseaux sociaux. L'équipe de vérification de l'AFP a consacré des fiches aux connaissances scientifiques sur certains points récurrents de désinformation, consultables ici.

Copyright AFP 2017-2026. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.