Les variations d'étendue de glace de mer ne remettent pas en cause l'existence du changement climatique

- Cet article date de plus d'un an.

- Publié le 7 juin 2024 à 16:58

- Lecture : 10 min

- Par : Alexis ORSINI, Claire-Line NASS, AFP France

"L'étendue de glace de mer en Arctique est pratiquement identique à il y a 29 ans et contraste avec la crise climatique véhiculée par certains médias porte-parole des politiques. Idem pour celle de l'Antarctique qui est plus vaste qu'il y a 44 ans. Témoignant ainsi d'une grande variabilité interannuelle. Le jour où les nombreuses variables internes et externes, dont certaines majeures et imprévisibles, feront en sorte que ces étendues de glace (ou la cryosphère) augmenteront ou diminueront significativement [...], nous pourrons alors commencer à parler d'une possible crise climatique!", soutiennent différents internautes dans des publications partagées plusieurs milliers de fois en France et en Belgique sur Facebook fin mai 2024 (1, 2, 3).

Ils accompagnent leurs propos de visuels censés montrer l'étendue de glace de mer - autre nom de la banquise - en Arctique à la date du 28 mai 2024, comparée à l'étendue mesurée le 28 mai 1995 et le 28 mai 1980, et en Antarctique au 28 mai 2024 comparée à l'étendue mesurée le 28 mai 1980.

Sur ces images, dans les deux cas, les étendues de banquise mesurées en 2024 semblent semblables à celles mesurées il a plusieurs décennies, ce qui fait dire aux publications que le changement climatique n'existerait pas ou n'aurait pas de conséquences visibles.

Mais ces conclusions sont trompeuses : si les banquises arctique et antarctique varient de saisons en saisons, extraire des données sur leurs étendues à un moment particulier ne permet aucunement de tirer des conclusions sur leur évolution, ni sur le climat en général, ont déjà maintes fois rappelé des climatologues auprès de l'AFP.

L'AFP a récemment consacré une fiche récapitulative au sujet des fausses rumeurs prétendant que l'existence du réchauffement climatique serait remise en cause dès qu'une étendue de banquise augmente, et a déjà vérifié à plusieurs reprises des allégations sur des records de banquise remettant prétendument en cause l'existence du réchauffement climatique.

Les valeurs moyennes, seul moyen de visualiser des tendances à long terme

La glace de mer, ou banquise, est formée lorsque de l'eau de mer (salée) gèle à la surface. Elle est différente de la glace des calottes et des glaciers, qui provient d'une accumulation d'eau (douce) provenant des précipitations, comme expliqué dans un lexique disponible sur le site du Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Calottes et banquises fondent en été et se reconstituent en hiver. "Ce cycle annuel de fonte et de gel a lieu depuis la nuit des temps", ainsi que l'avait déjà expliqué à l'AFP en août 2022 François Massonnet, chercheur au Earth and Life Institute de l'Université catholique de Louvain en Belgique, tout en pointant que "depuis 40 ans on perd beaucoup plus de glace pendant la période de fonte qu'on en regagne en hiver. Et c'est à cause de cela que d'années en années, sur un mois donné, il y a de moins en moins de glace".

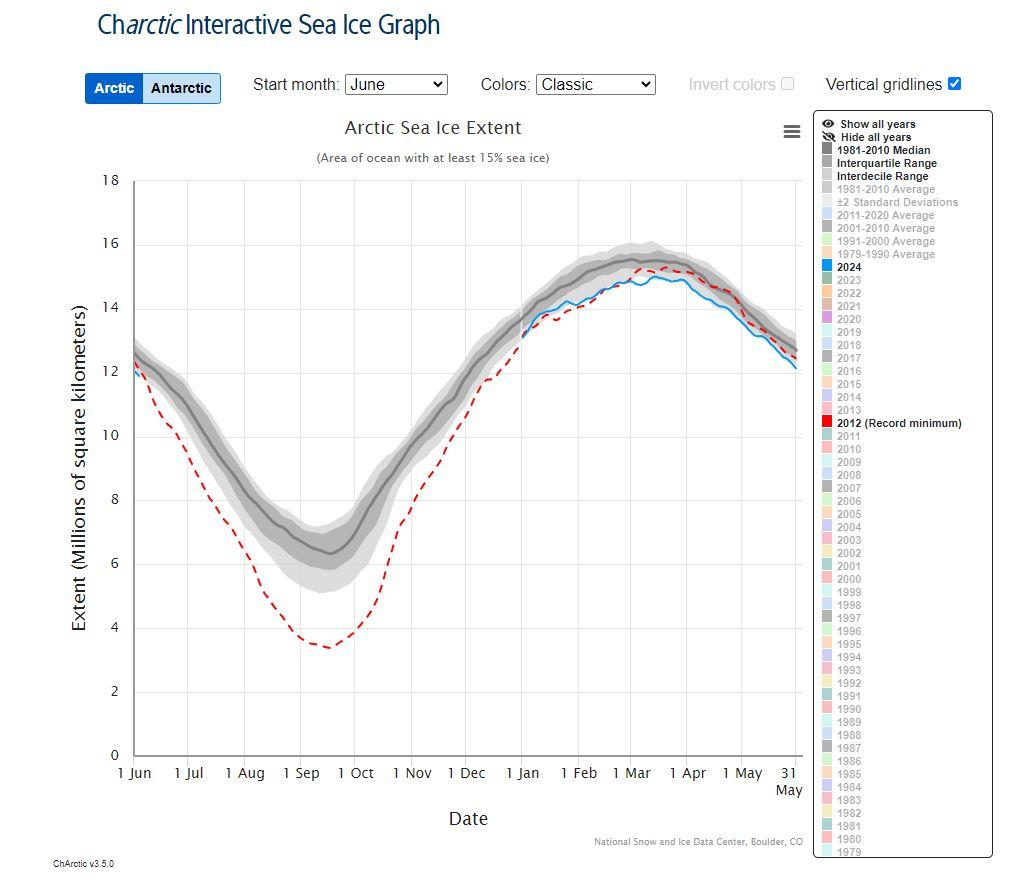

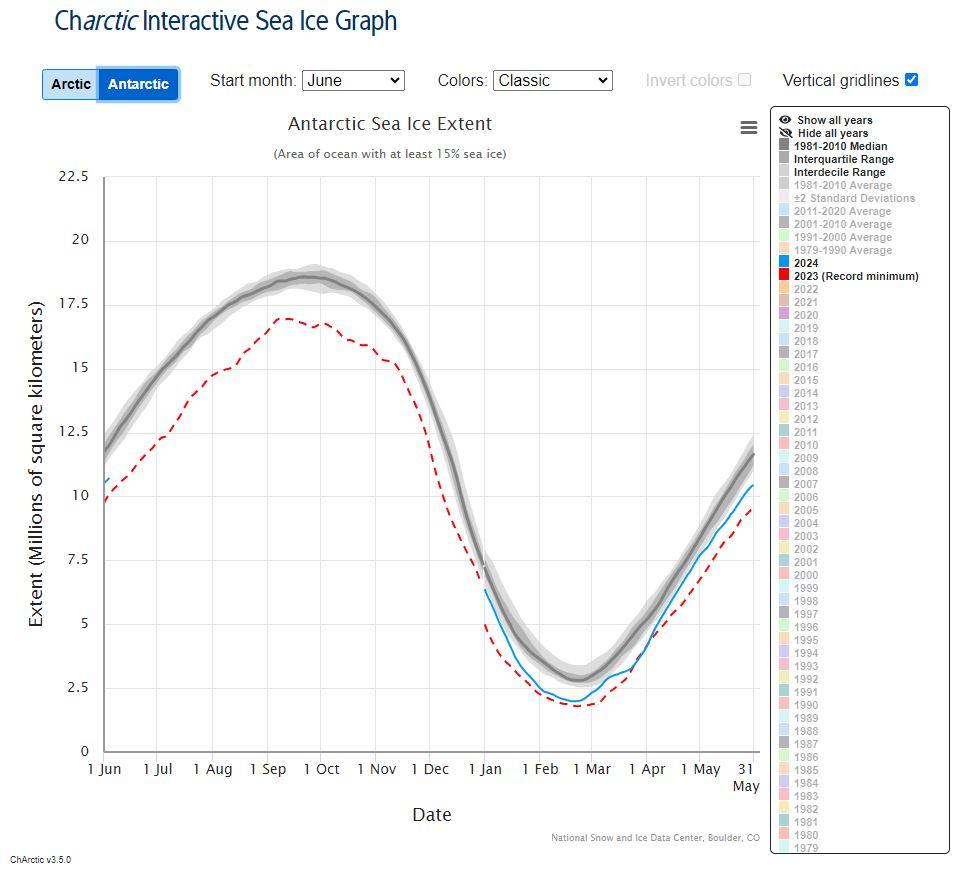

Les publications partagées fin mai 2024 mettent en avant un graphique, réalisé avec des données (lien archivé) du National Snow & Ice Data Center (NSIDC), un centre de recherches de référence basé aux Etats-Unis, rattaché à l'université de Colorado à Boulder, qui collecte des données sur la banquise arctique.

On peut effectivement y trouver des modélisations jour par jour de l'étendue de glace de mer en Arctique et en Antarctique.

Sur le site du NSIDC, on peut aussi retrouver un outil (lien archivé) qui permet de visualiser les données sur l'étendue de glace de mer arctique ("Arctic sea ice extent") année par année, ainsi que l'étendue de glace de mer antarctique ("Antarctic Sea Ice Extent"), en la comparant avec des valeurs moyennes sur la période 1981-2010, considérée comme référence par le NSIDC.

Mais les graphiques diffusés sur les réseaux sociaux ne choisissent quant à eux que de montrer que des années particulières, et ne rendent ainsi pas visibles les valeurs moyennes, qui permettent aux scientifiques de mieux visualiser des tendances à long terme.

Or, en regardant les données de l'année 2024 jusqu'à juin (en bleu), aussi bien pour la banquise arctique que la banquise antarctique, on peut observer que leurs étendues se situent en-dessous des valeurs moyennes sur la période 1981-2010 - et parfois même sous les valeurs mesurées pendant les années de records minimums d'étendue, en 2012 pour l'Arctique et 2023 pour l'Antarctique (en pointillés rouges).

Mauvaise interprétation des données

Prendre uniquement des valeurs pour des dates spécifiques comme le font les internautes ne permet ainsi pas de tirer des conclusions sur des tendances sur le climat, relèvent les experts interrogés par l'AFP.

"Le climat est la moyenne à long terme des conditions météorologiques et n'est visible qu'en comparant les tendances à long terme", rappelait auprès de l'AFP le 23 janvier Elizabeth Thomas, professeure associée et chercheuse à l'université d'Etat de New York à Buffalo, qui étudie la paléoclimatologie (l'étude des climats passés) et la variation de l'environnement en Arctique.

Pour l'Arctique, en prenant en compte les relevés depuis le début des observations en 1979, "il apparaît clairement que la glace de mer diminue globalement au fil du temps. C'est pourquoi le NSIDC offre la possibilité de visualiser la moyenne 1981-2010, ce qui constitue une représentation de la 'climatologie' de la glace de mer, représentée par la zone grisée qui montre la variabilité naturelle moyenne de la glace de mer pendant une période de 30 ans", développait la spécialiste.

Or, ces dernières années, les valeurs de l'étendue de la glace de mer se trouvent dans le bas de la zone, voire y sont inférieures, "ce qui suggère des changements rapides dans les valeurs moyennes", analysait-elle.

Pour étudier le climat, il n'est ainsi pas pertinent de comparer des dates particulières comme le font les publications, et c'est particulièrement vrai pour l'étude des étendues de banquises, qui sont soumises à des variations interannuelles importantes.

"Ce qui se passe pour l'étendue de glace en hiver n'a aucune incidence sur l'été", précisait ainsi la chercheuse du NSIDC Julienne Stroeve auprès de l'AFP le 24 janvier, illustrant que "ce n'est pas parce qu'il y a plus ou moins de glace en hiver qu'il y en aura plus ou moins en septembre. Cela peut sembler contre-intuitif, mais il n'y a pas de corrélation entre l'étendue de la glace de mer en hiver et l'étendue de la glace de mer en été".

En outre, "ces chiffres ne donnent aucune indication sur l'épaisseur réelle de la glace. Chaque hiver, la glace se reforme et la position de la limite de l'étendue de glace peut varier d'une année sur l'autre, en fonction des conditions météorologiques et océaniques", soulignait-elle aussi, concluant ne trouver aucune donnée "permettant d'affirmer que le réchauffement climatique ralentit dans l'Arctique".

Réchauffement accéléré de l'Arctique

A l'inverse, la région arctique s'est réchauffée depuis 1979 "près de quatre fois plus vite" que le reste du monde, ainsi que l'a montré une étude (lien archivé) publiée en août 2022 dans la revue "Communications Earth & Environment" du groupe Nature.

En termes de superficie, la calotte glaciaire (c'est-à-dire l'eau douce gelée) du mois de juin en Arctique a diminué en moyenne de 13,4% par décennie entre 1967 et 2018, "soit une perte totale d'environ 2,5 millions de kilomètres carrés, en raison principalement de la hausse de la température de surface de l'air", selon le rapport spécial du Giec sur l’océan et la cryosphère de 2019 (lien archivé).

La masse de la calotte glaciaire du Groenland a ainsi perdu en moyenne 4.890 gigatonnes (milliards de tonnes) entre 1992 et 2020, correspondant à une élévation du niveau moyen de la mer de quelque 13,5 millimètres.

"Entre 1972 et 2021, la calotte du Groenland a perdu 108 gigatonnes de glace par an, contribuant à une élévation de la mer de 14,9 mm", soit "5.850 km3", résume l'observatoire européen du climat Copernicus (lien archivé).

Quant à la banquise arctique, sa superficie moyenne annuelle a atteint en 2011-2020 "son niveau le plus bas depuis au moins 1850", pointait le sixième rapport du Giec (lien archivé).

La fonte de la banquise est particulièrement forte depuis les années 1980 : "entre 1979 et 2022, elle a diminué à un taux moyen d'environ 2,6% par décennie en mars [soit la fin de l'hiver, où elle atteint sa superficie maximale, NDLR] et 13,6% en septembre [soit à la fin de l'été, où elle atteint sa superficie minimale, NDLR]", d'après Copernicus (lien archivé).

Dans l'Antarctique, fonte de la calotte, évolutions "contrastées" de la banquise

Une étude publiée en 2018 dans la revue Nature et considérée comme une référence a clairement montré le déclin de la calotte antarctique, et une étude publiée en 2023 dans la revue Nature Climate Change ont montré que l'Antarctique se réchauffe deux fois plus vite qu'anticipé par les scientifiques.

La masse de la calotte glaciaire de l'Antarctique a perdu en moyenne 2.670 gigatonnes sur la période 1992-2020, correspondant à une élévation du niveau moyen de la mer de quelque 7,4 millimètres.

Même s'il semble moindre que celui enregistré en Arctique, le rythme de la fonte a aussi accéléré ces dernières décennies : 49 gigatonnes par an en moyenne sur la période 1992–1999, 70 gigatonnes en moyenne sur 2000–2009 et 148 gigatonnes sur 2010–2019, indique le chapitre 9 du 6e rapport du Giec.

Côté banquise, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) avait indiqué dans son rapport sur l'état du climat mondial en 2023, que "l'étendue des glaces de mer dans l'Antarctique a été de loin la plus faible jamais enregistrée" cette année-là, et que "l'étendue maximale à la fin de l'hiver était elle inférieure d'un million de km2 à celle de l'année record précédente, soit l'équivalent de la taille de la France et de l'Allemagne réunies".

Cependant, à ce jour, "malgré des records minimum successifs atteints en février 2022 et 2023, la superficie totale de la glace de mer montre une importante variabilité d’une année sur l'autre et pas de tendance de long terme claire depuis 1979" , en raison d'évolutions "contrastées" de la glace de mer dans l'océan austral et de réponses de l'environnement au changement climatique "plus complexes" dans cette partie du monde que dans l'Arctique, selon Copernicus.

A noter que les scientifiques disposent également de relativement moins de données pour cette région que dans la zone arctique.

La diminution de la banquise, conséquence du réchauffement

Cette diminution des banquises vont de pair avec le réchauffement du climat, qui lui s'accélère, contrairement à ce qui est affrimé dans les publication sur les réseaux sociaux, ont unanimement et maintes fois expliqué les scientifiques interrogés par l'AFP.

Dans le chapitre 9 de son sixième rapport d'évaluation traitant du contexte scientifique naturel du changement climatique, le GIEC écrit que "la diminution observée de la banquise arctique est un indicateur clé du changement climatique à grande échelle".

Le rapport de synthèse du GIEC indique aussi qu'"un réchauffement supplémentaire devrait encore augmenter la fonte du pergélisol [ou permafrost, NDLR] et la perte de la couverture neigeuse saisonnière, de la glace de sol et de la banquise arctique". Selon les prévisions du même rapport, la région arctique sera "pratiquement exempte de glace de mer" en septembre au moins une fois avant 2050.

François Massonnet expliquait aussi en janvier 2023 auprès de l'AFP que "les études montrent que la glace de mer arctique est réversible, si nous commençons à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et que les températures mondiales commencent à diminuer, la glace de mer arctique va se reconstituer. Il y a une corrélation entre les émissions de gaz à effet de serre et les surfaces de banquise".

Par ailleurs, la tendance est ces dernières années à l'augmentation des températures mondiales. Les huit dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées, avait confirmé (lien archivé ici) début janvier 2023 l'OMM.

En 2024, elle avait ajouté que l'année 2023 était en outre devenue l'année "la plus chaude jamais enregistrée" (lien archivé ici).

Les six principaux jeux de données internationales compilés par l'OMM pointent tous les mêmes coupables : "les concentrations toujours plus élevées de gaz à effet de serre et la chaleur accumulée", soulignait l'organisation, corroborant les conclusions du programme européen sur le changement climatique Copernicus et celles de l'office météorologique des Etats-Unis (NOAA) et la Nasa.

En 2023, la température mondiale moyenne était d'environ 1,45 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, c'est-à-dire avant que l'humanité n'introduise des quantités massives de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, relève l'OMM, et la dernière décennie a été "la plus chaude jamais enregistrée".

Copyright AFP 2017-2026. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.