Le plan de relance européen va-t-il coûter cher au contribuable français ?

- Cet article date de plus de cinq ans.

- Publié le 24 juillet 2020 à 12:15

- Mis à jour le 3 septembre 2020 à 16:52

- Lecture : 5 min

- Par : Thomas SAINT-CRICQ, AFP France, AFP Belgique

Entre 2021 et 2023, la France devrait toucher 40 milliards de subventions européennes, a annoncé le 21 juillet le ministère de l’Economie.

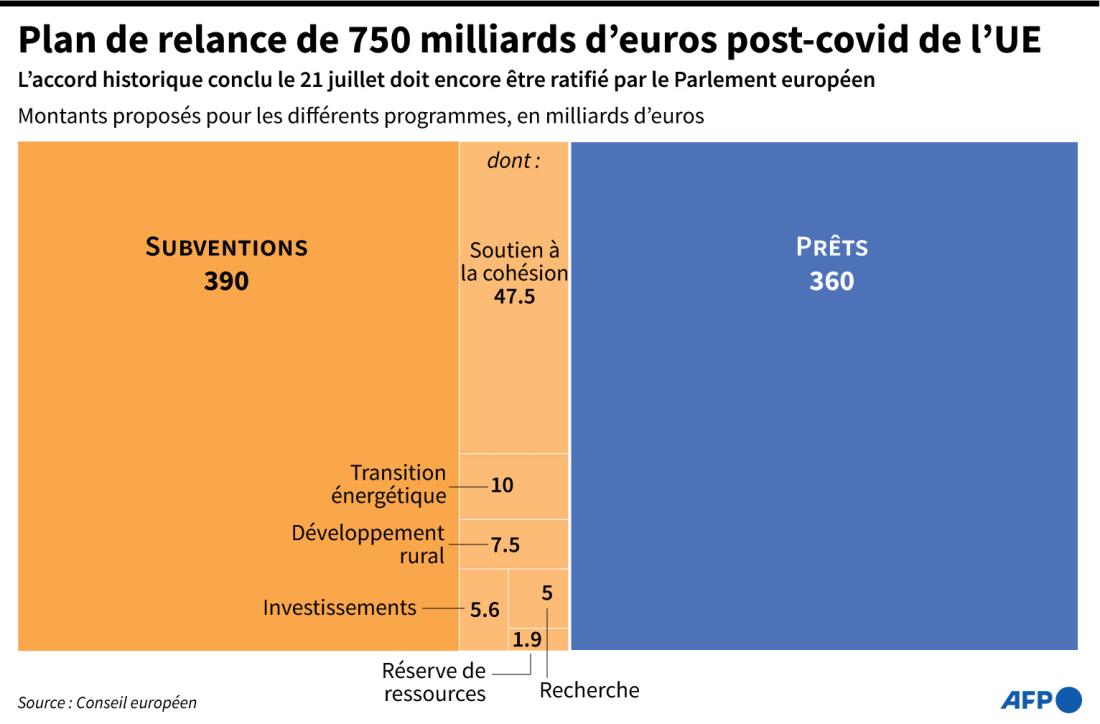

Cette somme provient d’une dette commune inédite, de 750 milliards d’euros, qui sera bientôt levée sur les marchés financiers par la Commission européenne au nom des 27 Etats membres pour relancer l’économie de l'UE, ébranlée par la crise du coronavirus.

Dans un contexte de taux d'intérêts très faibles et de forte demande des marchés pour ces futures obligations européennes, l'UE pourrait ne "pas payer d'intérêts annuels aux détenteurs de sa dette" selon professeur d'économie Jérôme Creel.

Mais les 750 milliards de dette commune devront bien être remboursés au plus tard en 2058, selon les termes de l'accord.

Sur ces 750 milliards d'euros, 390 milliards - dont 40 pour la France - seront distribués sous forme de subventions aux pays les plus durement touchés par la pandémie. La Commission pourrait prêter les 360 milliards restants aux pays demandeurs, qui lui rembourseront individuellement la somme.

Mais comment l’UE va-t-elle rembourser ce qu’elle aura donné et non prêté ?

"Les Français vont payer avec leurs impôts le double" des 40 milliards "qu'ils percevront" a estimé le député Nicolas Dupont-Aignan le soir du 21 juillet. Au contraire, "ce n'est pas le contribuable français qui paiera cette dette" a assuré le président Emmanuel Macron le même soir.

Ces deux affirmations omettent de nombreux paramètres macro-économiques et font fi de règles qui n'existent pas encore, expliquent des économistes à l'AFP.

En réalité, trois options s'offrent à l’UE, estime Shahin Vallée, un économiste spécialiste des questions d’intégration européenne:

"Augmenter les ressources propres, augmenter la contribution des Etats, baisser les dépenses"

Nouvelles taxes

Les contribuables français et européen risquent de payer indirectement des taxes européennes nouvelles par leur propre consommation de biens.

L'accord européen annoncé le 21 juillet envisage de nouvelles sources de revenus pour l'UE. Une première taxe communautaire sur le plastique non-recyclé sera instaurée début 2021.

La Commission devra également proposer, dès l'an prochain, les contours d’une taxe carbone "aux frontières" - qui frapperait des produits importés-, une refonte du marché européen du carbone - qui toucherait les entreprises continentales-, ainsi qu'une taxe sur les géants du numérique.

Ces taxes doivent être adoptées avant 2023.

Elles pourraient rapporter entre 19,8 et 33,1 milliards d’euros chaque année selon les estimations de la Commission européenne (4 à 8 milliards pour la taxe plastique, 5 à 14 milliards pour la taxe carbone, 10 milliards via la refonte du marché du carbone, 750 millions à 1,3 milliards pour la taxe sur les géants du numérique).

Comme Emmanuel Macron, le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton a tenté de rassurer les citoyens français et européens, en expliquant "qu’on ne va pas créer un impôt pour les Européens" sur FranceInfo le matin du 21 juillet.

Pour Shahin Vallée, ces présentations sont "malhonnêtes". "On emprunte en commun et nous sommes en train de créer des impôts européens communs", considère ce chercheur au Conseil allemand pour les Affaires étrangères.

Avec l'instauration d'une taxe carbone aux frontières ou d'une taxe plastique "indirectement, on paie quand même: les citoyens ne paient pas eux-mêmes l'impôt mais paient des produits importés plus chers", explique ce spécialiste.

Dire que cela ne coûte rien au contribuable, c'est "jouer sur les mots", ajoute-t-il.

Contributions difficiles à prévoir

Le remboursement de la dette commune commencera seulement en 2026, à la fin du cadre financier européen pour la période 2021-2027.

A ce stade, il est impossible de donner des chiffres "factuels" par pays, car "on ne connaît pas les contributions des pays au budget de l'UE après 2027", estime l'économiste de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) Francesco Saraceno.

"La France contribue pour 17% au budget de l'UE. Elle recevrait 40 milliards de subventions. Sauf impôts européens, elle devra rembourser... 66 milliards !" a pourtant estimé le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon.

#Europe

— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) July 21, 2020

La France contribue pour 17% au budget de l'UE. Elle recevrait 40 milliards de subventions. Sauf impôts européens elle devra rembourser... 66 milliards ! #Macron ne sait pas négocier. #EUCO

Pour la cheffe du Rassemblement national Marine Le Pen, la France sera "un contributeur déficitaire" à ce plan de relance.

Ces raisonnements, comme celui de Nicolas Dupont-Aignan, sont "valables compte tenu de la répartition classique du budget européen" mais ignorent les règles qui seront écrites dans le futur selon les économistes de l’OFCE contactés par l’AFP.

"On ne connaît pas la clé de répartition qui sera appliquée dans les années à venir", explique Jérôme Creel, professeur d'économie et directeur du département des études de l'OFCE.

"Les transferts nets d'argent vont aussi dépendre des trajectoires de croissance de chaque pays", complète son collègue économiste Raul Sampognaro.

À l'heure actuelle, les recettes de l’UE proviennent à 77% des contributions des Etats membres.

En 2019, la France était la deuxième contributrice, derrière l’Allemagne, avec 22,5 milliards d’euros versés au budget. Elle est un contributeur net, c'est-à-dire qu'elle paye plus qu'elle ne reçoit.

Gains macroéconomiques omis

Estimer les futures contributions versées pour rembourser cette dette, par rapport aux sommes reçues est "purement comptable" et "de la mauvaise macro-économie" selon Shahin Vallée.

"Si l'Italie sombre économiquement aujourd'hui, la France sombrera avec", estime ce chercheur, pour qui, "en termes macro-économiques" la France "recevra bien plus que celle qu'elle paiera dans le cadre de cette dette commune".

L'objectif du plan de relance est de maintenir et de relancer les économies de l'UE les plus éprouvées par la crise du coronavirus, alors que la perspective d'une seconde vague suscite de nombreuses inquiétudes.

"Ce plan est là pour aider l’UE à sortir de la crise, en particulier l’Espagne et l’Italie. A priori, on va perdre quelques milliards directement, mais pour les regagner indirectement. L'Italie est un partenaire clé", explique Jérôme Creel de l’OFCE.

D'autres options

Si les pays ne souhaitent pas augmenter leur contribution, "couper dans les dépenses du budget européen" est également une possibilité explique M. Vallée.

"C’est peut-être le projet de certains Etats membres", ajoute-t-il.

Pour satisfaire les pays dits "frugaux" (Pays-Bas, Suède, Danemark, Autriche), partisans d’un plan relance restreint, des fonds dédiés au projet de budget ont déjà disparu ou été fortement réduits comme la santé, la recherche, la migration ou le programme Erasmus + pour les étudiants.

Le remboursement des 750 milliards pourrait aussi se faire par une nouvelle émission de dette d’ici 2058... Mais cette solution ne ferait que "repousser l'équation", selon M.Creel.

Copyright AFP 2017-2026. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.