Inscrire l'IVG dans la Constitution en ferait une liberté "irréversible" comme l'affirme Emmanuel Macron ? C'est faux

- Cet article date de plus de deux ans.

- Publié le 2 novembre 2023 à 11:08

- Lecture : 9 min

- Par : Juliette MANSOUR, AFP France

Le 29 octobre, Emmanuel Macron a annoncé sa volonté de voir le recours à l'Interruption volontaire de grossesse (IVG) gravé dans la Constitution. Le président en avait pris l'engagement le 8 mars 2023, répondant aux inquiétudes nées de l'annulation (archive) il y a un an et demi de l'arrêt Roe vs Wade garantissant aux Etats-Unis le droit d'avorter sur tout le territoire.

"Le projet de loi constitutionnelle sera envoyé au Conseil d'État cette semaine et présenté en Conseil des ministres d'ici la fin de l'année", a annoncé le chef de l'Etat sur le réseau social X (ex-Twitter) le même jour. Avant d'ajouter : "en 2024, la liberté des femmes de recourir à l'IVG sera irréversible".

Fondé sur le travail des parlementaires et des associations, le projet de loi constitutionnelle sera envoyé au Conseil d'État cette semaine et présenté en Conseil des ministres d’ici la fin de l'année.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 29, 2023

En 2024, la liberté des femmes de recourir à l'IVG sera irréversible. https://t.co/4uSoIJu310

Que prévoit ce projet de loi constitutionnelle?

Cette décision fait suite à un travail parlementaire entamé l'année dernière. La cheffe de file des députés LFI Mathilde Panot avait fait adopter en novembre 2022 une proposition de loi constitutionnelle en première lecture à l'Assemblée, garantissant le "droit à l'interruption volontaire de grossesse".

Le Sénat l'avait à son tour approuvée en février mais en inscrivant la "liberté de la femme" de recourir à l'IVG, plutôt que son "droit".

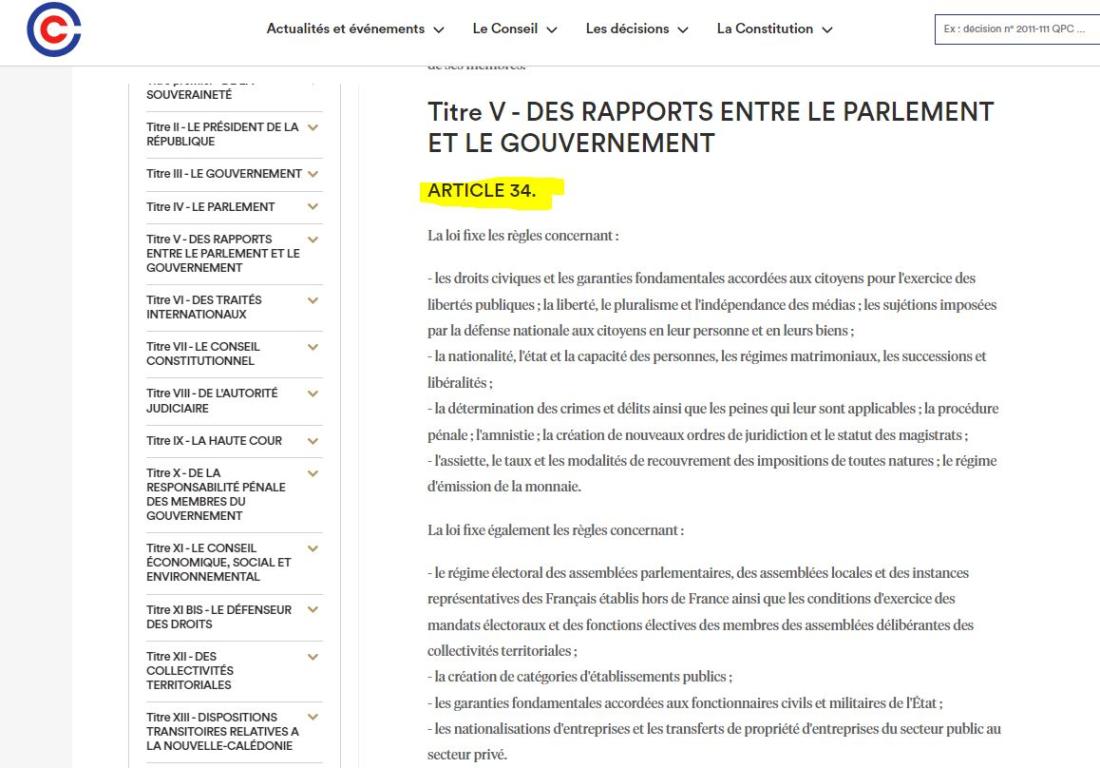

À l'article 34 (archive) de la Constitution française, le projet de loi constitutionnelle prévoit d'ajouter, selon les informations de La Tribune (lien archivé ici) un alinéa qui indiquerait que :

Pour réviser la Constitution, il existe deux procédures, différentes si l'initiative vient du président de la République ou des membres du Parlement.

Si la révision est portée par le Parlement, elle doit être validée par référendum. Si elle est lancée par le président de la République, comme c'est le cas actuellement, elle peut être approuvée soit par référendum, soit par une majorité des trois cinquièmes du Parlement réunis en Congrès, la réunion des deux chambres du Parlement : Assemblée nationale et Sénat.

Cela rendrait-il le recours à l'IVG "irréversible"?

Actuellement, l'interruption volontaire de grossesse est reconnue dans une loi ordinaire, celle du 17 janvier 1975 (archive) dite "loi Veil".

Depuis 1975, des lois successives ont permis d'élargir le cadre de prise en charge de l'IVG, qui peut aujourd'hui être pratiquée jusqu’à la fin de la 14e semaine de grossesse, soit 16 semaines après le 1er jour des dernières règles.

Comme toute loi ordinaire, la législation sur l'IVG peut être abrogée ou modifiée. Inscrire le recours à l'avortement dans la Constitution compliquerait toute tentative du législateur de supprimer ce droit ou d'y porter gravement atteinte, mais, comme nous allons le voir, ne le rendrait pas "irréversible" contrairement à ce qu'a annoncé Emmanuel Macron.

"Une garantie constitutionnelle est plus forte qu'une garantie législative donc la garantie de recourir à l'IVG sera bien renforcée mais elle ne sera pas irréversible puisque tout ce que le législateur constitutionnel fait, il peut le défaire", a expliqué auprès de l'AFP le 30 octobre Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public à l'université de Lille.

Si l'IVG était inscrit dans la Constitution, il y aurait donc bien une étape supplémentaire pour l'abroger puisqu'une nouvelle révision constitutionnelle serait nécessaire. Il faudrait donc, en plus de la navette parlementaire, que la révision soit adoptée par une majorité des trois cinquièmes du Parlement réunis en Congrès ou par référendum.

"C'est logique : si on révise la Constitution maintenant pour y inscrire cette mesure, on peut la réviser exactement de la même manière pour désinscrire ou modifier la garantie d'accéder à l'IVG", a abondé le 30 octobre auprès de l'AFP Lauréline Fontaine, professeure de droit public et constitutionnel à la Sorbonne-Nouvelle.

"On pourrait même imaginer qu'un exécutif adopte une toute nouvelle Constitution", invoque Mathilde Philip-Gay, professeure de droit public à Lyon III, interrogée le 30 octobre.

En 2022, le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon avait par exemple affirmé (lien archivé ici) qu'en cas de victoire à l'élection présidentielle, il engagerait un référendum pour demander aux citoyens s'ils souhaitaient une "nouvelle Constitution" pour dessiner les contours d'une VIe République.

Une forte portée symbolique

Après l'annonce du président de la République, plusieurs associations se sont félicitées de ce projet de loi constitutionnelle. Pour Sarah Durocher, présidente du Planning familial interrogée par l'AFP le 31 octobre, il s'agit bien d'une "victoire", qui répond à une "demande exprimée depuis plus d'un an".

Ces dernières années, plusieurs pays européens ont durci leur législation sur l'avortement, faisant craindre un recul de ce droit sur le continent. La Hongrie oblige désormais (archive) les femmes à "écouter les battements de cœur" avant tout avortement, tandis qu'en Pologne, l'IVG n’est plus autorisé (archive) qu'en cas de danger pour la vie de la personne enceinte ou si la grossesse découle d’un viol ou d'un inceste.

"La France pourrait être le premier pays à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Ce faisant elle montrerait la voie et plus encore elle enverrait un signal fort à toutes celles et ceux qui dans le monde se battent pour défendre le droit à l’avortement", notait (archive) le 28 septembre 2023 la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH).

"Le droit à l'IVG, qui est tellement remis en cause dans certains pays et qui est encore interdit dans d'autres, doit être sanctuarisé en France", avait aussi défendu la ministre française chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes Bérangère Couillard auprès de l'AFP le 17 octobre. "Ce message porté à l'international peut aussi faire écho et inverser la tendance du recul".

"Rien ne pourra protéger de manière définitive l'IVG mais il est intéressant de voir qu'en cette période de recul, un président prend la peine d'inscrire l'avortement dans la Constitution. Symboliquement la France, pays de Simone Veil, réaffirme l'accès à l'IVG comme un droit inaliénable", a de son côté réagi Ghada Hatem, gynécologue-obstétricienne et fondatrice de la Maison des femmes à Saint-Denis, auprès de l'AFP le 31 octobre.

"Liberté" ou droit fondamental

Autre point: la forme du texte pour introduire la garantie du recours à l'IVG dans la Constitution fait encore l'objet de débats.

Si la Première ministre Elisabeth Borne a affirmé le 29 octobre sur X (ex-Twitter) que "rien ne doit entraver le droit fondamental à recourir à l’avortement", le projet de loi constitutionnelle prévoirait d'inscrire l'IVG sous forme de "liberté" et non de "droit".

Garantir la liberté des femmes. Toujours.

— Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) March 8, 2023

Rien ne doit entraver le droit fondamental à recourir à l’avortement.

C’est le sens de son inscription dans la Constitution annoncée par @EmmanuelMacron. pic.twitter.com/RJmtD2pmES

"Ce projet veut inscrire le fait que l'IVG sous le terme de 'liberté', or le Conseil constitutionnel a déjà dit que c'était une 'liberté constitutionnelle', donc ça ne changerait rien de manière concrète", regrette Mathilde Philip-Gay .

Depuis la décision du 27 juin 2001, confirmée notamment en 2017, le Conseil constitutionnel reconnait cette liberté, qui découle du principe général de liberté posé à l’article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, explique ainsi le site Vie Publique. (archive)

Après l'annonce du président, la Fondation des Femmes, qui s'est félicitée de cette avancée dans un communiqué à l'AFP, a tenu à préciser qu'elle "serait attentive à la mise en œuvre de cette annonce et la rédaction retenue" estimant qu'"avorter est un droit fondamental".

Dans un avis (archive) adopté le 28 septembre 2023, la Commission nationale consultative des droits de l'homme avait, elle aussi, appelé à "d'inscrire le droit à l'IVG dans l'article 1er de la Constitution" et "d'adopter une formulation qui garantisse un principe de non régression par rapport à l'état du droit actuel".

"La 'liberté' est un terme à la fois juridique et philosophique avec des interprétations multiples, alors que le droit est un terme juridique et une norme assortie de sanctions. Le droit apparaissait plus fort, plus clair", a souligné auprès de l'AFP le 31 octobre Jean-Marie Burguburu, avocat et président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui regrette que l'exécutif n'ait pas tenu compte de l'avis consultatif de la CNCDH.

"On aurait préféré le terme 'droit' au terme 'liberté', et un un terme plus inclusif comme 'toutes les personnes en demande d'avortement' plutôt que 'femme'. Mais on est dans une situation en Europe qui fait que la meilleure écriture est celle qui sera votée le plus rapidement possible et c'est un compromis", estime de son côté la présidente du Planning familial Sarah Durocher, qui aimerait que la "procédure soit rapide" et se fasse par un vote du Congrès et non par référendum "pour ne pas laisser une tribune aux anti-choix".

"Si le président voulait vraiment renforcer la garantie à l'IVG il l'introduirait, non pas à l'article 34, mais sous forme de droit fondamental à l'article 1er, 2 ou 66 par exemple... Cela forcerait à garantir l'égalité d'accès à ce droit et il serait renforcé : dans les mêmes conditions partout sur le territoire par exemple", regrette de son côté Mathilde Philip-Gay.

Notamment alors que, souligne la gynécologue-obstétricienne Ghada Hatem, l'accès à l'IVG reste "très inégal en France avec d'importants déserts médicaux dans les régions rurales qui peuvent causer un dépassement du délai légal de recours à l'IVG" .

Or, selon le projet de loi constitutionnelle envisagé, la révision serait inscrite à l'article 34, et non 1er, de la Constitution.

"L'article 34 porte sur la distinction entre la loi et le règlement. Nous pensons que le droit à l'IVG, par conséquent, ne trouve pas sa place légitime et rationnelle que dans l'article 1. Il est difficile de revenir en arrière, même avec une réforme constitutionnelle, sur les grands principes généraux comme ceux qui font partie de ce qu'on appelle le 'bloc de constitutionnalité', [comme par exemple le préambule de la Constitution de 1946, NDLR]. Car un droit nouveau, même inscrit dans la Constitution, peut être supprimé, surtout à l'article 34, et la France a plusieurs fois amendé, voire changé de Constitution", poursuit le président de la CNCDH.

"En outre, il faut lire entre les lignes, cette révision permet au législateur d'organiser les conditions dans lesquelles s'exercent l'IVG. Dans les faits, ça ne change rien au régime juridique existant car c'est déjà le législateur qui détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette liberté avec la loi Veil de 1975. Il peut décider d'interdire l'IVG au moins de 18 ans, la réserver en cas de handicap ou de danger pour la santé de la mère par exemple. Les conditions peuvent très bien être des restrictions donc ça ne protège pas davantage qu'actuellement", souligne Mathilde Philip-Gay.

"Tout dépendra de l'interprétation qu'on aura et notamment le Conseil constitutionnel si un jour il est saisi d'une telle question des termes 'qui lui est garantie', cela peut être uniquement en cas de viol ou dans un certain délai par exemple", cite de son côté Jean-Philippe Derosier.

Ces modalités d'accès: prise en charge ou non par la sécurité sociale, délai légal pour y avoir recours continueront donc à dépendre des lois en vigueur. "Symboliquement, cette inscription est une affirmation de principe qui peut être considérée comme forte mais qui au regard des évolutions sociétales assez rapides n'empêche pas à l'avenir de nouveaux changements", pointe ainsi Lauréline Fontaine,"sauf à ce qu'on constitutionnalise l'IVG en l'état, par exemple avec un nombre de semaines minimum en dessous duquel la loi ne peut pas revenir".

Or ce n'est pas envisagé pour le moment, et cela serait délicat, selon Mathilde Philip-Gay. La professeure de droit public souligne que cela impliquerait qu'"à chaque modification des conditions d'accès à l'IVG l'avenir, par exemple du délai légal, il faudrait passer par une révision de la Constitution, ce qui serait très complexe en termes de droit et trop rigide".

Les derniers chiffres officiels font état d'un nombre d'IVG en hausse en 2022 (234.000) après deux années de baisse exceptionnelle liée à l'épidémie de Covid-19.

Copyright AFP 2017-2026. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.