La chimiothérapie, inefficace "à 97%" contre le cancer ? C'est faux

- Cet article date de plus d'un an.

- Publié le 4 octobre 2024 à 15:00

- Lecture : 9 min

- Par : Alexis ORSINI, AFP France

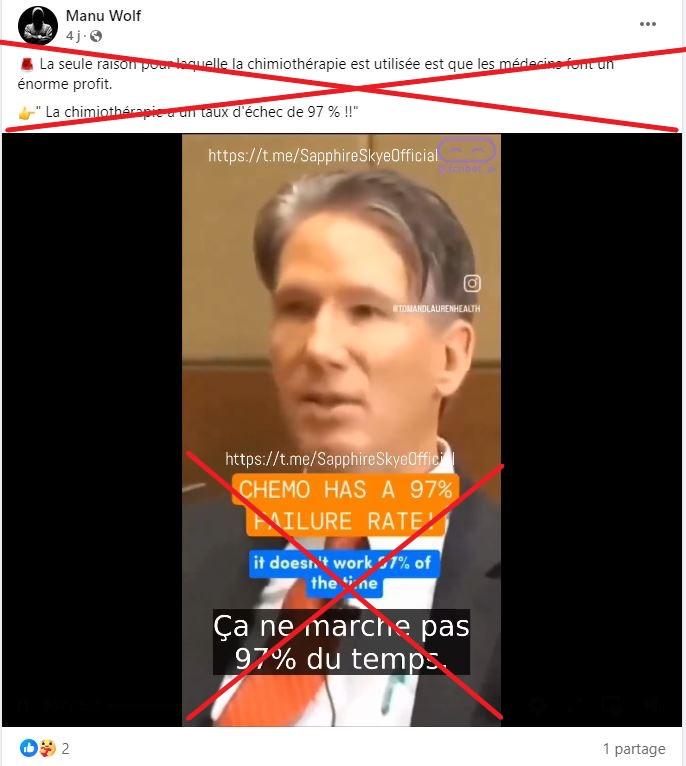

"La chimiothérapie a un taux d'échec de 97 %", affirment des internautes dans des publications partagées sur Facebook (1, 2) et sur X fin septembre 2024.

Selon eux, ce traitement contre les cancers ne serait utilisé qu'à des fins commerciales, par des médecins réalisant "un énorme profit" grâce à la chimiothérapie.

Ces internautes reprennent ainsi l'argumentaire avancé dans l'extrait vidéo d'un peu plus d'une minute accompagnant leur publication, où le naturopathe américain Peter Glidden affirme qu'au sein du système de santé américain, un oncologue peut s'enrichir rapidement en réalisant des chimiothérapies.

"La seule raison pour laquelle la chimiothérapie est utilisée est que les médecins en gagnent de l'argent. [...] Ça ne marche pas 97% du temps. Si l'entreprise Ford fabriquait une voiture qui explosait 97% du temps, ils seraient toujours en affaires ? Non", affirme-t-il également au cours de cette intervention.

Mais ce chiffre n'a aucun fondement, comme l'ont souligné plusieurs oncologues auprès de l'AFP.

Joint par l'AFP le 1er octobre 2024, Eric Solary, vice-président de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer (lien archivé), juge cette affirmation "incompréhensible" : "la chimiothérapie permet d'obtenir des réponses thérapeutiques complètes et chez certains patients des guérisons définitives. Donc [ce chiffre de 97%] est très éloigné de la réalité et même si, aujourd'hui, le traitement des cancers fait appel à de nouveaux médicaments, des thérapies ciblées, des immunothérapies, la chimiothérapie reste une composante de base du traitement des cancers utilisée quotidiennement et sauvant tous les jours la vie de nombreux patients".

Egalement contacté par l'AFP le même jour, Manuel Rodrigues, oncologue médical et président de la Société française du Cancer (lien archivé), abonde : "on ne peut pas faire un melting-pot de tous les cancers et de toutes les chimiothérapies. Il faut [raisonner] cancer par cancer et même sous-type par sous-type". Il relève par ailleurs que le système de soins évoqué dans la vidéo n'est pas du tout celui en vigueur en France, où les oncologues ne tirent aucun bénéfice financier lorsqu'ils prescrivent des chimiothérapies : "que la chimiothérapie soit chère ou pas chère, ça ne fait pas de différence pour l'oncologue médical, et même pour la clinique qui le prescrit".

La chimiothérapie, un principe de traitement qui recouvre de multiples cas de figure

Ainsi que le détaille le site du centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy (lien archivé), la chimiothérapie ne désigne pas un médicament, mais un "principe de traitement qui regroupe un large éventail de médicaments" visant à détruire les cellules cancéreuses.

Selon leur type, elles peuvent donc être administrées par différentes voies (orale, intraveineuse) et être plus ou moins efficaces, "les différentes tumeurs [n'étant] pas sensibles aux mêmes chimiothérapies".

Comme l'explique par ailleurs la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer sur son site (lien archivé), la chimiothérapie, en tant que traitement "systémique" agissant sur tout le corps, peut être mise en place dans des cas de figure très différents : en "traitement exclusif" pour certains cancers (du sang notamment), avant une intervention chirurgicale ou des séances de radiothérapie "afin de réduire la taille de la tumeur", ou encore, après l'un de ces deux cas de figure, pour éliminer de potentielles "cellules tumorales résiduelles"...

Le recours à la chimiothérapie est aussi possible en phase métastatique de cancer, afin de stabiliser la maladie, ou encore en phase palliative, lorsque la guérison n'est plus envisageable - elle vise alors à améliorer "la durée" et "la qualité de vie".

Il n'y a donc pas de sens à parler de "la chimiothérapie" de manière générique comme le fait Peter Glidden, car elle englobe des situations très variables, a souligné à l'AFP, le 4 octobre 2024, Marianne Duperray (lien archivé), directrice des recommandations et du médicament à l'Institut national du cancer.

"Il n'existe pas une mais des chimiothérapies. Chaque médicament de chimiothérapie reçoit, après et sur la base des résultats d'essais cliniques et après une évaluation de son bénéfice/risque par les agences d'État en charge de l'accès du médicament au marché, une autorisation de mise sur le marché et un accès au remboursement pour une indication spécifique [...], c'est-à-dire notamment un type/sous-type de cancer précis, une ligne de traitement précise, pour laquelle il a fait la preuve d'un bénéfice avéré. [...] Ces chimiothérapies, qui sont des médicaments, peuvent être associées entre elles", détaille-t-elle.

Eric Solary abonde sur ce point : "la chimiothérapie fait appel à de nombreux médicaments différents utilisés de très nombreuses façons en fonction du type de cancer et encore une fois permettant de guérir de nombreux patients".

"La chimiothérapie cible les cellules qui se multiplient, contrairement à d'autres options thérapeutiques qu'on a développées depuis. Et donc, le fait de savoir si le cancer se multiplie vite ou non fait partie des critères qu'on regarde quand on décide d'un traitement en chimiothérapie", explique pour sa part Manuel Rodrigues.

Le spécialiste cite l'exemple du mélanome cutané (lien archivé) : "dans certains cas, il peut être grave, mais la chimiothérapie [...] n'est pas efficace [pour ce type de cancer], donc on n'en prescrit pas".

A l'inverse, ainsi que l'explique Eric Solary, "certains cancers sont très chimiosensibles" : "la maladie de Hodgkin, un cancer qui touche parfois des gens très jeunes, est depuis longtemps guérie dans plus de 50% des cas grâce à la chimiothérapie, parfois associée à de la radiothérapie. [...] Beaucoup de lymphomes malins sont aussi guéris quasi-exclusivement par la chimiothérapie depuis très longtemps. [...] On peut aussi citer les leucémies : quand une personne est atteinte d'une leucémie aiguë, aujourd'hui, dans 95% des cas, si on ne fait pas de chimiothérapie, ce sont des patients qui meurent en quelques jours".

"La chimiosensibilité varie selon les tumeurs et l'endroit où elles sont situées. Plus un cancer est chimiosensible, plus la chimiothérapie a de chances d’être efficace", détaille Marianne Duperray.

Il est donc très difficile de quantifier l'efficacité de la chimiothérapie au sens large, au vu de la grande hétérogénéité des cancers existants. De la même manière, ce principe de traitement peut entraîner des effets indésirables temporaires, "fréquents mais non systématiques et modérés", en plus d'être variables selon la chimiothérapie en question, rappelle l'experte.

"Il peut s'agir de nausées, vomissements, inflammation de la bouche (mucite) ou aphtes, diarrhée ou constipation, perte temporaire des cheveux (alopécie), fatigue, baisse des globules blancs, des globules rouges ou des plaquettes. Certains effets indésirables peuvent être limités, voire évités, par des soins et des médicaments adaptés. Les chimiothérapies n'entraînent pas toutes des effets indésirables ; cela ne signifie pas pour autant que le traitement est inefficace", explique-t-elle.

Un pourcentage basé sur la mauvaise compréhension d'une étude à la méthodologie atypique

Si la vidéo de Peter Glidden est partagée sur Facebook et sur X ces dernières semaines, elle circule depuis des années sur les réseaux sociaux. On en trouve notamment des occurrences remontant à mars 2014 sur Facebook et à juillet 2011 sur YouTube (où la vidéo a été supprimée mais reste accessible en lien archivé).

Comme l'explique la légende d'une occurrence YouTube (aujourd'hui supprimée mais accessible sous forme archivée) de cette interview, le naturopathe américain se base, pour avancer le chiffre de 97% de taux d'échec, sur une étude australienne publiée en 2004 dans la revue Journal de l'oncologie clinique, dont les articles sont soumis à une révision par des pairs (lien archivé).

Celle-ci visait à évaluer la contribution de la chimiothérapie au taux de survie de patients atteints de différents types de cancers sur cinq ans, en s'appuyant sur des données épidémiologiques américaines et australiennes datant de 1998.

D'après les résultats avancés par ces chercheurs, la chimiothérapie contribuerait à hauteur d'un peu plus de "2%" à ce taux de survie.

Cette étude ne conclut donc pas que la chimiothérapie échoue "97% du temps", contrairement à ce qu'affirme Peter Glidden, mais minimise son impact dans le taux de survie au cancer à cinq ans.

"Il y a d'une part l'article qui est de mauvaise qualité, et d'autre part une mauvaise compréhension de ce qui y est dit. [...] L'un des mots qui [précise le contexte de l'étude], c'est 'adjuvant', c'est-à-dire au moment où il n'y a plus de maladie en place, soit, une fois qu'on a opéré les patients, le [fait d'ajouter au traitement] de la chimiothérapie ou non", détaille Manuel Rodrigues.

Et, comme le souligne l'oncologue, même en étant correctement interprétés, les résultats de ce travail scientifique "peu clair" doivent être nuancés : "La méthode de calcul [des auteurs de l'étude] est très biaisée pour calculer le bénéfice de la chimiothérapie, parce qu'ils ont regardé, dans la littérature, les essais cliniques, et ensuite, ils ont regardé le nombre de cancers qu'il y avait aux Etats-Unis et en Australie, et ont estimé le nombre de patients qui étaient vivants en plus grâce à la chimiothérapie. Donc c'est une estimation au doigt mouillé. [...] Ils mélangent les données de vie réelle avec les données d'essais cliniques."

Les infox sur le traitement du cancer, récurrentes sur les réseaux sociaux

"En oncologie médicale, il y a trois situations. Lorsque l'on sait que la chimiothérapie n'apporte rien, on ne la prescrit pas. [...] Dans les situations où c'est indispensable, on encourage vraiment les patients à suivre [l'avis de] l'oncologue. Et quand le bénéfice est seulement de quelques pourcents en plus [...], il y a de vraies discussions [sur la pertinence d'y recourir] entre les oncologues et les patients", résume Manuel Rodrigues.

Et l'oncologue d'ajouter qu'un grand pan de la recherche en cancérologie des trois dernières décennies vise justement à déterminer les "facteurs pronostiques et prédictifs" de la maladie, afin de savoir plus facilement dans quel cas il serait pertinent d'y recourir.

Marianne Duperray regrette pour sa part "le risque" représenté par les affirmations trompeuses telles que celle sur le taux d'échec de la chimiothérapie : "avec de tels messages, [les patients] pourraient se détourner des traitements conventionnels qui seuls ont fait la preuve de leur efficacité pour traiter les patients atteints de cancer".

En 2022, 372.348 patients ont reçu un traitement par chimiothérapie en France, d'après le panorama 2024 des cancers réalisé par l'Institut national du cancer (lien archivé), qui dresse une photographie constatée, avec, pour les femmes, une hausse "préoccupante" des cancers du poumon et du pancréas, et, pour les hommes, une stabilisation, voire une baisse des cancers les plus fréquents (lien archivé).

Sous l'effet surtout d'un cocktail démographique (hausse de la population et vieillissement) mais aussi de risques liés aux modes de vie, l'incidence des cancers a significativement augmenté en France ces 20 dernières années, comme dans d'autres pays occidentaux. Pour 2023, ce sont 433.333 nouveaux cas qui ont été anticipés. Les cancers, qui tuent plus de 162.400 Français chaque année, sont la première cause de décès chez les hommes, la deuxième chez les femmes après les maladies cardio-vasculaires.

L'AFP Factuel a publié de nombreux articles pour contrer des infox sur des traitements du cancer par des aliments du quotidien - notamment en avril 2024. Parmi les faux remèdes qui reviennent régulièrement sur les réseaux sociaux : le citron, qui pour certains doit se consommer chaud, pour d'autres mélangé au corossol (un fruit tropical), ou encore congelé.

Ces recettes nuisent énormément, en Afrique notamment : le professeur Sidy Ka, chirurgien-cancérologue à l'hôpital Aristide Le Dantec, à Dakar, regrettait auprès de l'AFP en 2021 que de nombreux patients - "la quasi-totalité" de ceux qu'il reçoit - se soumettent à ces pseudo traitements avant de se résoudre à se rendre à l'hôpital, souvent dans un état cancéreux très avancé.

Une pratique que dénonçait la même année le professeur Paul Ndom, médecin-oncologue, et par ailleurs secrétaire permanent du Comité national de lutte contre le cancer au Cameroun : "70% de ceux qui arrivent à l'hôpital ont passé leur temps à ingurgiter ce type de potions", déplorait-il alors.

Plus généralement, ce que craignent les oncologues face à ces méthodes au mieux inefficaces, au pire toxiques, c'est qu'elles ne mènent à l'abandon de soins par les personnes cancéreuses.

"Les conséquences sont que des personnes, une fois qu'elles adhèrent à cette idée qu'un remède alternatif, même si c'est un bouillon de légumes, peut les guérir du cancer, ils vont essayer, parfois ils abandonnent leur traitement, et ils précipitent leur décès donc c'est quand même dangereux", analysait auprès de l'AFP le 3 avril Romy Sauvayre, sociologue spécialiste des sciences et des croyances.

Copyright AFP 2017-2026. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.