Pas de mission lunaire habitée depuis 1972 : pour des raisons financières et politiques, pas pour des problèmes "informatiques"

- Cet article date de plus d'un an

- Publié le 18 janvier 2024 à 15:38

- Mis à jour le 18 janvier 2024 à 15:45

- Lecture : 18 min

- Par : Alexis ORSINI, AFP France

Copyright AFP 2017-2025. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.

"La NASA a affirmé qu’elle a réalisé 6 fois l'aller-retour Terre-Lune entre 1969 et 1972. Aujourd’hui, la NASA affirme que ce n’est techniquement pas possible pour l’instant. Pourtant, la puissance de calcul des ordinateurs d'aujourd'hui est des millions voir des milliards de fois supérieure à celle des missions Apollo" : dans des publications partagées sur X (ex-Twitter) et sur Facebook (1, 2) depuis le 10 janvier 2024, des internautes remettent en cause les missions lunaires américaines passées.

Leur supposée "démonstration" repose sur un comparatif entre les capacités techniques de l'Apollo Guidance Computer (AGC), l'ordinateur de navigation utilisé par les astronautes des différentes missions Apollo de la NASA (National Aeronautics and Space Administration, l'agence spatiale américaine), et celles de l'informatique d'aujourd'hui.

Selon ce texte, l'AGC "avait une puissance de calcul d'environ 1,024 MHz et une mémoire de seulement 4 kilo-octets (4 Ko) pour un poids de 30 kg environ", des caractéristiques modestes par rapport aux "ordinateurs modernes" dotés de "processeurs qui fonctionnent à des gigahertz (GHz) ou plus", d'une "mémoire de plusieurs gigaoctets (Go) ou même de téraoctets (To)", qui sont en outre "beaucoup plus petits, plus légers et plus économes en énergie que l'AGC."

Sur la foi de ce seul comparatif technique, le texte viral - partagé au lendemain de l'annonce par la NASA du report de près d'un an des deux prochaines missions du programme de retour sur la Lune, Artémis - conclut : "Maintenant à vous de croire s'ils sont vraiment allés sur la Lune ou pas".

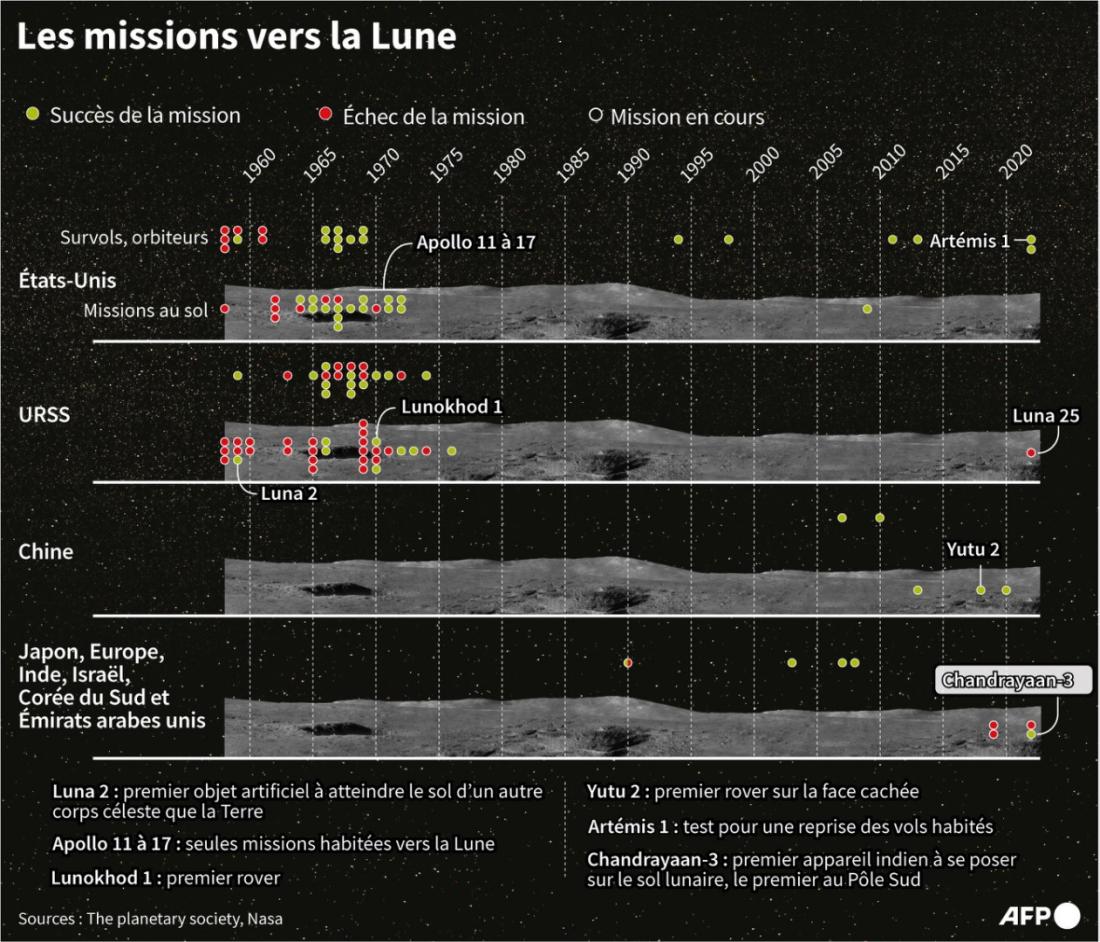

Mais, outre le fait que six des sept missions Apollo menées entre juillet 1969, lorsque Neil Armstrong a mis le premier pas sur la Lune, et décembre 1972, date de la dernière expédition Apollo, ont bel et bien abouti, comme en attestent de nombreuses archives, l'absence de retour de la NASA sur la Lune s'explique par des raisons politiques, comme nous allons le voir.

"La NASA [...] oeuvre pour retourner sur la Lune. Un équipage a été sélectionné pour la mission [Artémis 2] et le travail se poursuit sur les fusées et l'engin spatial. C'est techniquement possible, c'est juste très difficile à accomplir et très coûteux, que ce soit dans les années 1960 ou de nos jours", a notamment expliqué à l'AFP le 12 janvier 2024 Francis French, historien de l'espace et spécialiste du programme Apollo.

Apollo, un programme éminemment politique au coeur de la Guerre froide

"La NASA est allée sur la Lune en 1969 conformément au projet formulé par le président Kennedy en 1961 [...] Cela s'est fait à l'apogée de la Guerre froide, afin de prendre le dessus sur l'Union soviétique grâce à un tel exploit technologique. Une fois que ça a été fait, la volonté politique de poursuivre [ces missions] s'est rapidement estompée, surtout au vu des coûts faramineux requis", précise Francis French.

Joint par l'AFP le 11 janvier 2024, Xavier Pasco, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), spécialiste de la politique spatiale américaine et auteur du livre "Le nouvel âge spatial, de la Guerre froide au New Space" (CNRS éditions), détaille : "Apollo était d'abord un programme politique, dont la mission était de montrer que les Etats-Unis avaient un modèle qui surpassait le modèle soviétique puisque l'URSS enchaînait les premières spatiales - avec Spoutnik, le premier engin satellisé en octobre 1957, puis Youri Gagarine, premier homme dans l'espace, en avril 1961."

"L'idée du programme Apollo, c'était vraiment de faire une grande démonstration dans le domaine spatial, qui devenait une vitrine internationale. [...] Le 26 mai 1961, devant le Congrès, John F. Kennedy annonce que les Etats-Unis placeront des hommes sur la Lune et les feront revenir sains et saufs avant la fin de la décennie. C'est dans ce contexte-là que la NASA a conduit son programme avec beaucoup d'argent", poursuit le spécialiste.

Au milieu des années 1960, la NASA bénéficiait ainsi d'un budget annuel de 5 milliards de dollars de l'époque, ainsi que l'indique l'agence spatiale américaine sur son site (lien archivé).

Joint par l'AFP le 14 janvier 2024, Jordan Bimm, historien de l'exploration spatiale américaine, rappelle : "Plus de 400.000 personnes ont contribué au programme Apollo. Cela inclut autant, au sein de la NASA, des scientifiques, des gestionnaires administratifs que des employés, mais aussi du personnel au sein de l'industrie de l'armement et du monde universitaire. Plus de 20.000 entreprises et centres d'études comme laboratoires étaient impliqués, chacun des 50 Etats [américains] a contribué d'une manière ou d'une autre."

De fait, une fois cette mission menée à bien le 21 juillet 1969, lorsque Neil Armstrong a réalisé les premiers pas de l'Homme sur la Lune, suivis à la télévision par un demi-milliard de spectateurs - et aujourd'hui visionables sur le site de la NASA (lien archivé), la compilation des dépêches de l'AFP de cette journée historique étant elle aussi disponible en ligne (lien archivé)- , le projet était "fini".

"Les autres missions Apollo étaient déjà planifiées, les fusées étaient construites, donc il y a eu une suite [...] mais cela était prévu dès les débuts du programme Apollo, pour montrer qu'il avait du sens, au-delà de la seule portée symbolique, parce que ça ne serait pas passé [auprès du public américain] de dépenser autant d'argent juste pour devancer les soviétiques", résume Xavier Pasco.

Des missions Apollo aux objectifs variés

Comme le rappelle le site du Smithsonian National Air and Space Museum (lien archivé), si la mission Apollo 11 reste la plus célèbre puisqu'elle marque les premiers pas de l'humanité sur la Lune, 14 missions ont été menées durant toute la durée du programme Apollo, entre 1961 et 1972.

Au total, six d'entre elles (Apollo 11, Apollo 12, Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16 et Apollo 17) ont amené des équipages à se poser sur la surface de la Lune.

Chacune poursuivait des objectifs différents. Ainsi que le détaille le Smithsonian National Air and Space Museum, la mission Apollo 12 (lien archivé), qui succédait à Apollo 11, visait notamment à y installer une station scientifique automatisée et à en ramener une sonde spatiale laissée par la précédente mission pour observer les éventuels effets d'une exposition lunaire prolongée.

Si la mission Apollo 13 (lien archivé), dont l'équipage devait mener des observations géologiques sur un massif montagneux de la Lune, n'a pas pu être menée à bien en raison d'un accident sur le trajet, Apollo 17 (lien archivé), la dernière mission du programme, a par exemple permis d'en ramener un nombre record d'échantillons de roche et de sol.

Une bascule du programme Apollo à des projets en orbite terrestre, liée à des coupes budgétaires

Mais, dès 1970, sous l'administration du président républicain Richard Nixon, le Congrès américain "a décidé de couper le budget dédié au programme Apollo, ce qui a entraîné l'annulation des missions alors prévues, Apollo 20, Apollo 19 et Apollo 18", relate Jordan Bimm.

"Le facteur le plus important [de cette décision] était économique. Il n'y avait plus de volonté politique visant à continuer de dépenser autant d'argent pour envoyer des hommes sur la Lune", ajoute l'expert, d'autant plus dans un contexte politique compliqué aux Etats-Unis, au vu de l'impopularité et du coûts grandissants de la guerre du Vietnam.

Ainsi que le détaille la NASA sur son site (lien archivé), son budget, qui était de près de 4 milliards de dollars en 1969, a été réduit à 3,7 milliards en 1970 et un peu plus de 3 milliards en 1974.

L'agence souligne l'impact "considérable" de ces coupes budgétaires, qui ont notamment eu pour conséquence une réduction drastique de ses effectifs, avec près de 10.000 salariés en moins entre 1969 et 1978.

Ces restrictions l'ont également obligée à se focaliser sur des programmes spatiaux "plus modestes" que ses ambitions initiales, de l'aveu même de la NASA, qui avait détaillé en septembre 1969 à la Maison Blanche dans un rapport, le Space Task Group Report (consultable sur le site de l'agence).

"Avec ce rapport, la NASA voulait convaincre Nixon de lui donner les moyens d'emmener l'Homme sur Mars en 1986", précise Xavier Pasco.

Ce document détaille aussi d'autres projets spatiaux, tels que la création d'une base lunaire, de deux stations spatiales (une lunaire, une terrestre) ou encore la conception de navettes spatiales réutilisables.

Si Richard Nixon met son veto à l'essentiel de ces propositions, jugées trop coûteuses, il donne son feu vert à la navette, qui "va tenir lieu de programme de remplacement, en quelque sorte, d'Apollo", selon Xavier Pasco, et effectuera son premier vol en avril 1981, moins de dix ans après avoir été annoncée, en janvier 1972.

"Cela a recentré les Etats-Unis sur l’orbite terrestre en attendant le projet de station spatiale qui sera lancé par Ronald Reagan en janvier 1984. La navette servira à la construire en orbite", détaille l'expert.

Modèle de coopération internationale réunissant principalement les Etats-Unis et la Russie, la Station spatiale internationale (ISS) a commencé à être assemblée en 1998 et à recevoir des spationautes en 2000.

"La NASA a appris des choses remarquables sur la manière de vivre et de travailler dans l'orbite terrestre grâce à l'ISS, en collaborant avec la Russie, son ancien ennemi de la Guerre froide", pointe Francis French.

A ce jour, seuls quatre pays ont réussi à atterrir sur la Lune : États-Unis, Russie, Chine et, tout récemment, l'Inde - mais seuls les Etats-Unis y ont posé des humains, ce qui entraine des coûts incomparables.

Artémis, un programme lunaire encore plus ambitieux (et complexe)

Le fait que la NASA ne soit jamais retournée sur la Lune depuis 1972 ne signifie donc pas qu'elle n'a réalisé aucune avancée spatiale au cours de ces cinquante dernières années. Ni qu'il soit facile d'y retourner parce qu'elle y a déjà été.

"L'exploration et la technologie ne disposent pas d'une option 'partie sauvegardée' qui permettrait de reprendre exactement là où on en était restés alors que des décennies ont passé", expose Jordan Bimm, pointant que "le temps écoulé change la donne : les centaines de milliers d'ingénieurs, de scientifiques et de personnes qui ont construit l'architecture d'Apollo ont pris leur retraite. Bien sûr, des schémas techniques sont conservés dans les archives, mais leur connaissance pratique doit être de nouveau apprise [...], le progrès n'est pas linéaire."

De fait, le programme Artémis représente presque un départ à zéro pour la NASA, comme l'a expliqué à l'AFP le 14 janvier 2024 la géographe Isabelle Sourbès-Verger, spécialiste des politiques spatiales au centre Alexandre Koyré et autrice du livre "Géopolitique du monde spatial" (éd. Eyrolles).

"Il s'agit vraiment d'un nouveau programme lunaire puisque l'objectif est de créer une station permanente autour de la Lune et à partir de cette station-là, de faire un système régulier d'atterrissage et de décollage entre la Lune et la station. [...] La NASA dit qu'elle 'revient sur la Lune pour y rester'. [...] Il faut donc développer des nouveaux matériaux pour les lanceurs, des nouveaux moteurs ergols [la substance fournissant de l'énergie, NDLR ] pour les lanceurs, la conception du système de rendez-vous, etc", détaille l'experte.

Il est donc peu pertinent de réaliser une comparaison entre le programme Apollo et le programme Artémis comme s'ils étaient identiques, les missions Artémis poursuivant des objectifs bien plus ambitieux (et complexes), qui représentent de nouveaux défis techniques.

Le retard d'Artémis, lié à des difficultés matérielles

Le programme Artémis, inauguré en 2022 avec la mission Artémis 1, qui a fait voler avec succès le vaisseau Orion (sans équipage) autour de la Lune, a en effet pour but d'établir une présence durable sur la Lune, afin de préparer le voyage d'un premier équipage vers Mars.

La mission Artémis 2, initialement prévue fin 2024 et désormais repoussée à septembre 2025, doit elle envoyer quatre astronautes autour de la Lune dans la même capsule, toujours sans y atterrir.

Artémis 3, initialement prévue fin 2025 et repoussée à septembre 2026, doit ensuite être la première mission à déposer des astronautes sur la surface lunaire depuis la fin du programme Apollo.

Le retard de la mission Artémis 2 est dû à davantage de vérifications de sécurité nécessaires, a expliqué la Nasa, notamment sur le bouclier thermique de la capsule dans laquelle l'équipage voyagera. Pour Artémis 3, les retards de développement de deux éléments essentiels à la mission sont en cause : un alunisseur, commandé à SpaceX, et des combinaisons spatiales confiées à Axiom Space.

L'alunisseur en particulier, qui doit être une version modifiée du vaisseau Starship développé par SpaceX, est loin d'être prêt : Starship a volé deux fois en 2023, et à chaque fois, a explosé - un nouveau test est attendu en février 2024.

"Le fait que quelque chose soit techniquement compliqué et prenne du retard ne signifie pas que c'est impossible", pointe Francis French.

"La NASA est allée sur la Lune dans les années 1960 en utilisant une technologie très complexe pour l'époque, mais assez simple comparée à celle d'aujourd'hui. Quand on s'attelle à la création d'un nouvel engin spatial et de nouvelles fusées, ce défi technique peut surprendre et provoquer des retards, mais c'est normal pour toute nouvelle technologie pionnière. Elle n'est pas 'techniquement impossible' pour autant, c'est simplement un défi très compliqué", développe l'historien de l'espace.

Isabelle Sourbès-Verger abonde : "Une mission habitée doit être fiable à 99,9%. Si, pour une raison quelconque, le composant habituel testé n'est pas disponible, on ne peut pas se permettre d'aller en chercher un chez le concurrent. Donc c'est vraiment extrêmement contraint."

"Un programme spatial, quel qu'il soit, va s'étendre dans la durée. Il va, a priori, durer 15 ou 20 ans. Donc il faut vraiment tout de suite adopter les technologies les plus récentes, parce qu'elles vont vieillir [...] Sur tous les plans, du lanceur qui va décoller jusqu'au système logiciel qui va gérer l'air, l'eau, la pression, etc., à bord de la station autour de la Lune, et puis, en cas d'arrivée sur la Lune, il faut absolument tout développer, et de façon à ce que l'ensemble soit compatible. Donc, l'enjeu est là, c'est ça qui prend du temps", ajoute-t-elle.

"De plus, alors que la NASA, par le passé, faisait quasiment tout elle-même ou du moins était partie prenante sur tout, elle utilise désormais comme prestataires de service SpaceX en partie, United Launch Alliance (ULA) et Blue Origin", poursuit la spécialiste.

En outre, souligne Francis French, alors que le budget de la NASA représentait "plus de 4% du budget annuel des Etats-Unis" entre 1965 et 1966, il en représente aujourd'hui environ 0,5% (lien archivé).

Des difficultés de retour sur la Lune qui n'ont "aucun rapport avec l'informatique"

Enfin, les progrès réalisés en informatique depuis les années 1960 et ses capacités actuelles ne remettent nullement en question le fait que la NASA ait pu aller sur la Lune avec ses capacités de l'époque.

Pour Céline Duparcq, de l'Observatoire de l'économie spatiale au sein du Centre national d'études spatiales (CNES), jointe par l'AFP le 15 janvier 2024, l'affirmation virale partagée sur les réseaux sociaux est pour le moins "décalée".

"C'est un peu comme si on disait : 'l'avion de Blériot [qui a réalisé la première traversée de la Manche en 1909] n'a pas pu exister parce qu'il n'avait pas de projection des informations de vol sur son pare-brise.' Et bien si : on peut voler sans projection des lois de vol sur le pare-brise. Simplement, ce n'est pas le même avion [que ceux d'aujourd'hui, NLDR], il n'a pas la même fiabilité, mais il peut le faire", explique-t-elle.

Contrairement à ce que peuvent laisser penser les publications sur la NASA partagées depuis le 10 janvier 2024, les difficultés actuelles rencontrées par le programme Artémis n'ont donc "aucun rapport avec l'informatique", a indiqué à l'AFP, le 17 janvier 2024, John Tylko du Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Joint par l'AFP le 15 janvier 2024, Pierre Mounier-Kuhn, historien (CNRS, Sorbonne Université & CentraleSupélec) spécialisé dans l'histoire de l'informatique, souligne aussi ce point : "Comparé aux contraintes [liées aux remplissages des réservoirs des lanceurs par exemple], un bug dans un programme ou un microcircuit est un problème trivial, qui relève simplement de la saine gestion du système de contrôle-commande."

"Si la NASA possédait en 1969 la puissance de calcul et d'automation nécessaire pour mener à bien les missions Apollo, a fortiori on a aujourd'hui toute l'informatique requise pour retourner sur la Lune", poursuit l'historien.

Comme le souligne Pierre-Mounier Kuhn, "le paramètre le plus crucial" de la mission Apollo résidait dans "le compromis optimal" entre "la fiabilité, les performances et le poids-encombrement" : "Le programme Apollo, conjointement avec les autres programmes spatiaux militaires ou civils, a déterminé les progrès en ce sens, notamment pour les petits ordinateurs temps réel dans les années soixante: principalement les circuits intégrés, mais aussi les mémoires."

"La plupart des comparaisons [entre l'AGC] et les ordinateurs modernes ou les smartphones sont sympathiques mais hors sujet. Alors que l'ordinateur de guidage d'Apollo n'a jamais subi la moindre défaillance matérielle en vol au cours des missions Apollo, combien de fois avez-vous dû redémarrer votre propre ordinateur ? La beauté de l'AGC résidait dans sa simplicité, son élégance, sa robustesse et sa fiabilité", détaille John Tylko.

Les prouesses de l'Apollo Guidance Computer

Comme l'AFP le soulignait en juillet 2019, l'ordinateur d'Apollo, l'AGC, a façonné le monde d'aujourd'hui, bien qu'étant des millions de fois moins puissant qu'un smartphone moderne.

Un bug n'était en effet pas acceptable pour les missions Apollo, les premières pour lesquelles la navigation et la vie des astronautes ont été confiées à un ordinateur.

Malgré des signaux d'alarme passés à la postérité pour avoir fait palpiter le coeur de Neil Armstrong durant la descente vers la Lune, l'ordinateur d'Apollo - dont les systèmes de navigation ont été développés notamment par l'informaticienne Margaret Hamilton, au parcours retracé sur le site du Smithsonian National Air and Space Museum (lien archivé) - a réalisé un sans faute et posé les jalons de la navigation aérienne et des systèmes d'exploitation modernes.

Les circuits intégrés, ou puces électroniques, étaient essentiels à la miniaturisation requise pour que les ordinateurs puissent physiquement être embarqués à bord de capsules spatiales, au lieu des encombrants ordinateurs à tubes qui les précédaient.

Si la Nasa n'a pas inventé la puce électronique, elle a, avec l'armée américaine qui avait besoin de puces pour guider ses missiles balistiques pointés vers l'URSS, accéléré leur développement en générant une énorme demande.

Et si les ordinateurs modernes et les smartphones savent gérer des myriades de tâches simultanées (messageries, plans GPS, applications...), à l'inverse, les premiers ordinateurs "n'avaient pas énormément de choses à faire, ils étaient là pour faire des calculs et remplacer les humains qui les auraient faits sur des calculettes mécaniques", expliquait en 2019 à l'AFP Seamus Tuohy, directeur des systèmes spatiaux chez Draper, société issue du laboratoire d'instrumentation du MIT, où la machine Apollo a été conçue.

Tout cela a commencé à changer avec l'ordinateur Apollo. Il faisait la taille d'une mallette et devait, lui, jongler avec une multitude de tâches vitales: la navigation, la gestion de l'oxygène, de la température ou encore des appareils de filtrage du dioxyde de carbone, pour que les astronautes puissent respirer un air sain.

Contrairement aux premiers ordinateurs, où l'opérateur humain donnait à la machine une série de calculs à faire et attendait le résultat (parfois pendant des jours), l'ordinateur Apollo n'avait pas le luxe du temps, alors que le vaisseau filait vers la Lune. Il devait aussi être capable de recevoir des commandes des pilotes en temps réel.

"L'AGC était incroyablement sophistiqué et élégant pour son époque. Ses performances fonctionnelles et sa fiabilité étaient exceptionnelles au vu de son calendrier et coût de développement, compte tenu notamment de la relative jeunesse de l'industrie des semi-conducteurs à l'époque", relate John Tylko, rappelant qu'au moment du développement de l'AGC, "le mot 'logiciel' n'existait pas encore" et que les universités, à travers le monde, "commençaient seulement à enseigner des cours d'informatique".

L'AGC, crucial pendant la descente vers la Lune

Pendant la mission Apollo 11, alors que le module lunaire avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin descendait vers la Lune, l'alarme de l'ordinateur Apollo a retenti à plusieurs reprises, donnant l'impression qu'il avait planté - comme on peut l'entendre dans l'imagerie de l'alunissage mise en ligne sur YouTube (lien archivé) par la NASA.

Dans ce cas de figure, le module n'aurait plus pu évaluer son altitude, sa vitesse et sa trajectoire : un crash aurait été probable.

Mais à Houston, au sol, les ingénieurs de la Nasa ont vite compris que l'ordinateur était seulement saturé d'informations. Tous les systèmes fonctionnaient bien en réalité. Grâce à une programmation astucieuse, l'ordinateur avait automatiquement allégé sa charge et suspendu certaines tâches, pour prioriser les fonctions essentielles pour alunir. "Le comportement de l'ordinateur face à la saturation fut une véritable percée", expliquait en 2019 à l'AFP Paul Ceruzzi, spécialiste de l'électronique aérospatiale au Smithsonian Institute.

Et comme le soulignait à la même époque à l'AFP l'historien Frank O'Brien, historien des vols spatiaux et auteur d'un livre de référence sur l'ordinateur d'Apollo, le vrai calibre de l'ordinateur Apollo dépasse sa capacité de mémoire, ridicule par rapport aux standards actuels : "Avec cette capacité très faible, ils ont réalisé des choses incroyables qui nous semblent aujourd'hui normales."

L'IA, un enjeu crucial de l'exploration spatiale aujourd'hui

De fausses informations en lien avec les premiers pas de l'Homme sur la Lune circulent régulièrement sur les réseaux sociaux : plusieurs d'entre elles ont fait l'objet de vérifications de l'AFP, telles qu'une prétendue remise en question des images de l'alunissage par Google ou encore d'une sonde chinoise sur la Lune qui n'aurait trouvé aucune trace du passage américain.

En pratique, "si la NASA parvient à faire retourner des astronautes sur la Lune avec Artémis, ils auront bénéficié de technologies considérablement améliorées - ce qui inclut les ordinateurs - mais également d'une expérience de plus de cinquante autour des missions spatiales en orbite terrestre basse", estime Francis French.

Pour Isabelle Sourbès-Verger, "l'enjeu" de l'exploration spatiale, aujourd'hui, repose aussi sur de nouveaux moyens, dont l'intelligence artificielle (IA), et sur le fait de réussir à "donner au système à bord le maximum de moyens pour qu'il soit le plus autonome possible."

"L'IA est utile dans de nombreux domaines, mais dans le spatial, elle va sans doute tenir une place nouvelle dans des programmes complexes. C'est une véritable ouverture appelée à marquer de véritables ruptures", conclut l'experte.

Ote mot en trop dans le chapo et ajoute mots-clés18 janvier 2024 Ote mot en trop dans le chapo et ajoute mots-clés