Seules 2.600 peines de prison "exécutées jusqu'au bout"? Attention aux affirmations trompeuses de Dupont-Aignan

- Cet article date de plus de quatre ans.

- Publié le 21 juin 2021 à 15:33

- Mis à jour le 21 juin 2021 à 16:33

- Lecture : 10 min

- Par : Juliette MANSOUR, AFP France

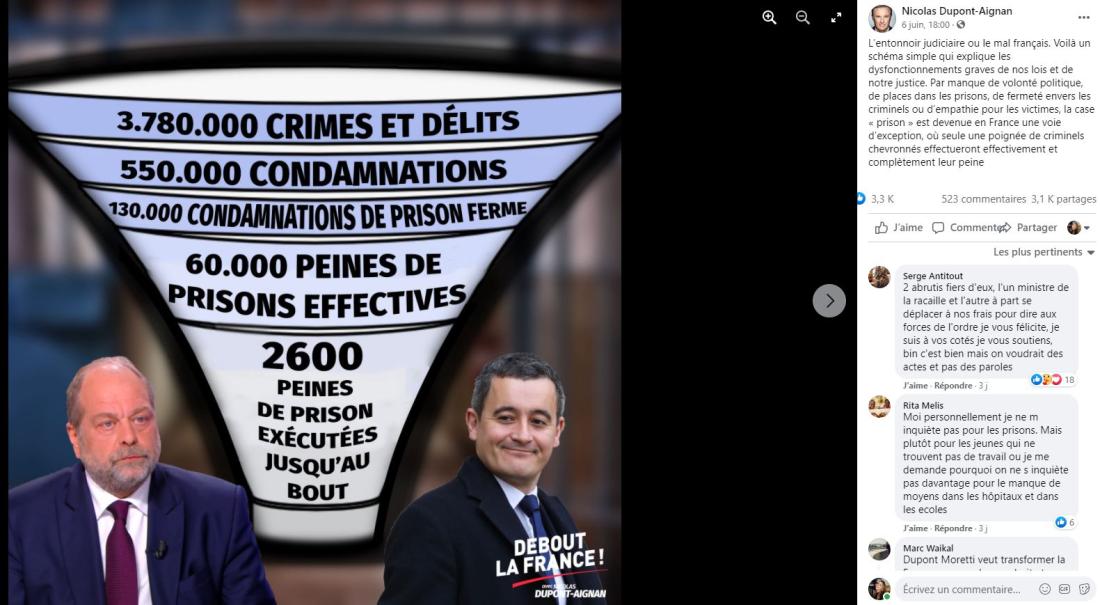

A moins d'un an de l'élection présidentielle, l'enjeu sécuritaire est au cœur des débats. Le 6 juin, le prétendant à l'Elysée souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, qui a annoncé sa candidature fin septembre, a regretté sur sa page Facebook que "par manque de volonté politique, de places dans les prisons, de fermeté envers les criminels ou d'empathie pour les victimes, la case « prison »" soit "devenue en France une voie d'exception, où seule une poignée de criminels chevronnés effectueront effectivement et complètement leur peine". Pour appuyer ses propos, le candidat de Debout la France a accompagné son message d'un "entonnoir judiciaire".

Composé de cinq nombres,ce schéma indique que sur 3.780.000 crimes et délits, seules "2.600 peines de prison" sont " exécutées jusqu'au bout". L'image, sur laquelle figurent des photos détourées des ministres de la Justice Eric Dupond-Moretti et de l'Intérieur Gérald Darmanin, a depuis été partagée plus de 3.200 fois, suscitant de nombreuses réactions d'internautes.

Nicolas Dupont-Aignan avait déjà avancé ces statistiques le 25 mai, lors d'une interview à France Inter.

3.780.000 crimes et délits en 2019. 550.000 condamnations. Parmi celles-ci, seules 130.000 peines de prison ferme étaient prononcées. Moins de la moitié appliquées. On ne peut plus continuer ainsi… Il nous faut des peines planchers et des places de prison supplémentaires. pic.twitter.com/5QwYrPYzJb

— N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) May 25, 2021

Contacté par l'AFP le 10 juin au sujet de ce visuel, l'ancien allié de Marine Le Pen au second tour de la dernière élection présidentielle a expliqué qu'il s'agissait de données pour l'année 2019.

Une affaire sur quatre poursuivable

Le premier nombre avancé par Nicolas Dupont-Aignan, 3.780.000 crimes et délits, est exact. En 2019, 3.777.826 crimes et délits ont été enregistrés par les services de police et de gendarmerie nationale, selon les données du gouvernement disponibles en open data et compilées par le site crimes.politologue.com. Ce nombre est en constante augmentation depuis 2016.

Toutefois, "ces 3.700.000 crimes et délits comprennent des faits qui sont connus des forces de l'ordre. Ca ne veut pas dire que, derrière, la justice va considérer que l'infraction est constituée", rappelle Virginie Gautron, maîtresse de conférences en droit privé et sciences criminelles, interrogée par l'AFP le 8 juin. "Sur ces crimes et délits, il y a toute une série dont on n’arrive pas à retrouver l'auteur", précise-t-elle.

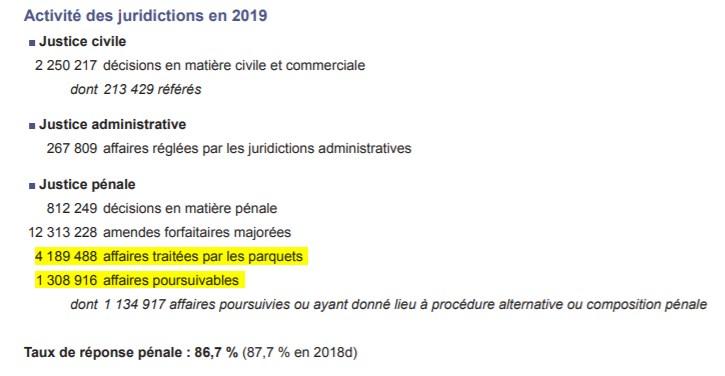

Un nombre conséquent de plaintes contre X sont ainsi comprises dans ce calcul, c'est-à-dire qu'elles renvoient à des affaires non élucidées, pour lesquelles l'auteur des faits ne peut pas de fait être condamné. Christian Mouhanna, chercheur au CNRS et directeur du Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (CESDIP) estime que sur ces près de 4 millions de crimes et délits enregistrés, seules "un million d'affaires" seraient "considérées comme poursuivables".

De plus, "la condamnation n'intervient pas forcément dans l'année", a indiqué le sociologue à l'AFP le 9 juin.

Pourtant, Nicolas Dupont-Aignan utilise ce chiffre pour expliquer que ces crimes et délits n'ont conduit qu'à 550.000 condamnations en 2019. Les chiffres-clés de la Justice publiés en 2020 par le ministère de la Justice indiquent que 549.412 condamnations ont été prononcées en 2018. Mais en raison de la crise sanitaire qui a mené à des retards de saisie, ces statistiques ne sont pas disponibles pour l'année 2019, explique la Chancellerie sur le site du ministère.

Poursuivant son raisonnement, Nicolas Dupont-Aignan souligne que sur 550.000 condamnations, seules 130.000 sont des peines de prison ferme. Ce chiffre est également juste pour l'année 2019, puisque le garde des Sceaux a déclaré le 23 mai au JDD que"132.000 peines d'emprisonnement fermes ont été prononcées en 2019 alors qu'elles étaient 120.000 en 2015".

"Le chiffre de 550.000 condamnations englobe une série de faits où l'on considère qu'il n'y a aucune raison, si la personne n'est pas en état de récidive, qu'elle fasse de la prison ferme", note Virginie Gautron. "Le comparer à 130.000 condamnations de prison ferme consiste à dire que ce serait une justice qui manque de sévérité, c'est complètement absurde. Est-ce que le citoyen français souhaite que pour la moindre conduite en ayant bu de l'alcool, pour un vol à l'étalage ou pour avoir fumé un joint, on aille en prison?", interroge la pénaliste.

Ainsi, parmi les 550.000 condamnations prononcées en 2018, on compte 0,4 % de crimes, 99,1 % de délits et 0,5 % de contraventions de 5ème classe (amendes allant de 1.500 à 3.000 euros), d'après les chiffres du ministère de la Justice.

Une obligation légale d'aménager les courtes peines

Nicolas Dupont-Aignan explique ensuite que sur les peines de prison ferme prononcées, seules 60.000 sont "effectives", c'est-à-dire que moins de la moitié d'entre elles sont passées derrière les barreaux.

En France, une personne condamnée peut en effet bénéficier, sous conditions, d'un aménagement de peine comme alternative à une incarcération. Elle peut être placée sous surveillance électronique par le biais d'un bracelet, effectuer des travaux d'intérêt général, ou encore, être contrainte de payer des "jours amende", c'est-à-dire verser une somme d'argent chaque jour pendant une période déterminée.

"Si vous êtes condamné à une peine de prison, c'est peut-être mieux que vous alliez faire un travail d'intérêt général, un sursis avec mise à l'épreuve, ou que vous payiez des dommages et intérêts que Nicolas Dupont-Aignan compte comme une peine non exécutée, estime Christian Mouhanna. On a l'impression que les gens vont rester 20 ans en prison mais la prison c'est généralement une période limitée dans une vie. Si la personne va en prison, elle va perdre son travail, elle va tout perdre, donc il faut se demander à quoi sert la prison et non l'envisager comme une solution miracle".

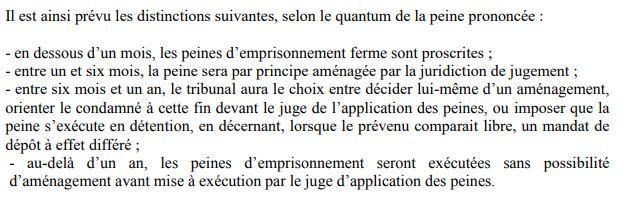

Actuellement, la loi prévoit que toute peine de prison ferme inférieure ou égale à 6 mois doit être aménagée.

En mars 2020, le gouvernement, en application de la réforme de la justice de mars 2019, n'autorise plus que l'aménagement des peines de prison ferme de moins d'un an, contre deux ans jusque- là.

"Il y a cette croyance populaire de penser que la très grande majorité des peines font l'objet d'un aménagement et que la personne ne va jamais en prison, déplore Virginie Gautron. Mais en réalité, une étude réalisée en 2016 par Infostat sur les peines prononcées montre que quand on a des peines inférieures à 6 mois, il y en a quand même 60% qui donnent lieu à une exécution par le biais d'une incarcération, donc 6 fois sur 10 il n'y a pas d'aménagement. Pour les peines supérieures à 6 mois, 3/4 font l'objet d'une incarcération".

En septembre 2020, un article du Centre de Recherches Sociologiques sur le droit et les Institutions Pénales (CESDIP) notait qu'un certain nombre d'études ont "fait le constat d'un moindre risque de récidive chez les personnes ayant bénéficié d'une peine alternative à la détention" donnant comme raison possible un "effet criminogène de la prison", qui "met en relation avec d'autres délinquants ou criminels".

Cet article explique aussi que "les peines alternatives à la détention sont moins stigmatisantes et limitent le risque de rupture biographique, notamment sur le plan professionnel".

Eviter les "sorties sèches" pour faciliter la réinsertion

La loi prévoit également qu'une personne condamnée qui a effectué une partie de sa peine derrière les barreaux puisse demander un aménagement de peine. Un prisonnier dont la fin de peine a été aménagée pourra par exemple quitter l'établissement pénitentiaire pour travailler ou suivre une formation, bénéficier d'une libération conditionnelle, ou encore être placé sous surveillance électronique.

"Les remises de peines sont un moyen de gérer la prison pour que le détenu se tienne bien. A l'inverse, un prisonnier peut aussi voir sa peine rallongée", note le sociologue Christian Mouhanna.

Néanmoins, Nicolas Dupont-Aignan estime, dans son visuel, qu'une peine aménagée n'est pas "effectivement et complètement menée". "Le drame dans le système français c'est qu'il considère qu'une peine est effectuée jusqu'au bout en comptant l'aménagement de peine ou la réduction", a regretté auprès de l'AFP le candidat de Debout la France. Suivant cette logique, il relaie le nombre de 2.600 peines de prison "exécutées jusqu'au bout" en 2019, en calculant que seules "2% des 130.000 peines de prison prononcées vont jusqu'à terme"; sans aménagement, a précisé l'un des conseillers du candidat.

Une interprétation que réfute Ivan Guitz, président de l’Association Nationale des Juges de l’Application des Peines (ANJAP). "C'est extrêmement malhonnête de dire que lorsque des personnes exécutent leur fin de peine en aménagement, ça ne serait pas une peine exécutée jusqu'au bout, alors que l'aménagement est parfois plus exigeant que de laisser des personnes croupir en maison d’arrêt ou en centre pénitentiaire jusqu'au dernier jour", défend-il.

"C'est plus embêtant que quelqu'un sorte en «sortie sèche» sans accompagnement, sans projet de sortie, plutôt que de travailler une préparation à la sortie avant le dernier jour de la peine. Ça réduit le risque de récidive. On va continuer à suivre l'intéressé, mais l'exécution de la peine continue hors de la prison", poursuit Ivan Guitz.

Pour pouvoir bénéficier d'un aménagement de peine, il faut cependant remplir plusieurs conditions. Le détenu doit avoir accompli les deux tiers de sa peine, avoir un projet de réinsertion et ne pas présenter de danger pour la société après évaluation par une enquête psychologique et un test de personnalité.

Une enquête menée en 2011 par les deux chercheurs Annie Kensey et Abdelmalik Benaouda sur la fréquence de récidive des sortants de prison conclut que celle-ci est significativement plus élevée lorsque la peine est effectuée en intégralité en détention (56%), que lorsque les détenus ont bénéficié d'une libération conditionnelle (30%) ou d'un autre aménagement de peine (47%). Les auteurs indiquent que "l'effet de l'aménagement de la peine à la sortie est quant à lui bien confirmé", en précisant que les personnes éligibles à l'aménagement de peine sont celles dont le risque de récidive est le plus faible, ce qui peut influencer les résultats.

Un projet de loi sur les réductions de peines qui fait débat

En présentant son projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire à l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti s'est déjà défendu d'accusations de laxisme similaires à celle portée par Nicolas Dupont-Aignan. Le ministre a notamment souligné que le nombre total d’années d’emprisonnement prononcées par les juridictions est en hausse : " 113.000 années d’emprisonnement en moyenne (annuelle, ndlr) entre 2016 et 2019 contre 89.000 années d’emprisonnement entre 2001 et 2005". Il a également rappelé qu'entre 2002 et 2020, avant le confinement, la population carcérale a augmenté de près de 25.000 personnes.

Des mesures toujours "insuffisantes" pour Nicolas Dupont-Aignan, qui estime auprès de l'AFP qu'il est "faux de dire que les peines sont de plus en plus sévères" au regard de "l'augmentation du taux de récidive légale". Le candidat de Debout la France propose, en réponse, de "supprimer, pour les récidivistes, tout aménagement de peine" , de "rétablir des peines-planchers" - qui ne peuvent descendre en dessous d'un seuil minimal - et d'"ouvrir 40.000 nouvelles places de prison".

Le projet de loi porté par le Garde des Sceaux et adopté en première lecture fin mai, comprend, de son côté, un large volet sur le travail en détention et les droits des détenus, "essentiels" à la réinsertion selon le ministre. Il prévoit notamment la fin des crédits de réduction de peines automatique. "Autant les Français peuvent comprendre que des remises soient accordées pour récompenser un effort de réinsertion, autant ils ne peuvent accepter que ces réductions soient automatiques, comme aujourd'hui. Pour ne rien vous cacher, moi non plus", estimait ainsi Éric Dupond-Moretti en mars.

.@E_DupondM et la suppression des crédits automatiques de réduction de peines : "L'automaticité, c'est fait pour les machines, pas pour les êtres humains : il faut que des efforts soient accomplis" #le79Interpic.twitter.com/NWPAPz1LJR

— France Inter (@franceinter) March 3, 2021

Mais de nombreux professionnels redoutent que cette réforme qui doit entrer en vigueur en janvier 2023 n'accroisse encore la population carcérale, alors que celle-ci a déjà valu à la France une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) en janvier 2020.

"Mathématiquement, c'est une réforme qui va augmenter la surpopulation carcérale, puisqu'on va demander aux juges d'apprécier quelque chose qui était jusque-là automatique", s'inquiète Ivan Guitz. Or, si la population carcérale avait connu une baisse significative et inédite pendant le confinement du printemps 2020, les chiffres sont repartis à la hausse en quelques mois, avec, au 1er mai, 65.384 personnes incarcérées pour seulement 60.799 places opérationnelles.

Copyright AFP 2017-2026. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.