"40% des détenus" libérés par les mesures d'amnistie de Robert Badinter à l'été 1981 ? C'est faux

- Publié le 13 octobre 2025 à 16:08

- Lecture : 10 min

- Par : Alexis ORSINI, AFP France

Quel héritage politique aura laissé Robert Badinter, ministre de la Justice de François Mitterrand et artisan de l'abolition de la peine de mort en 1981 ?

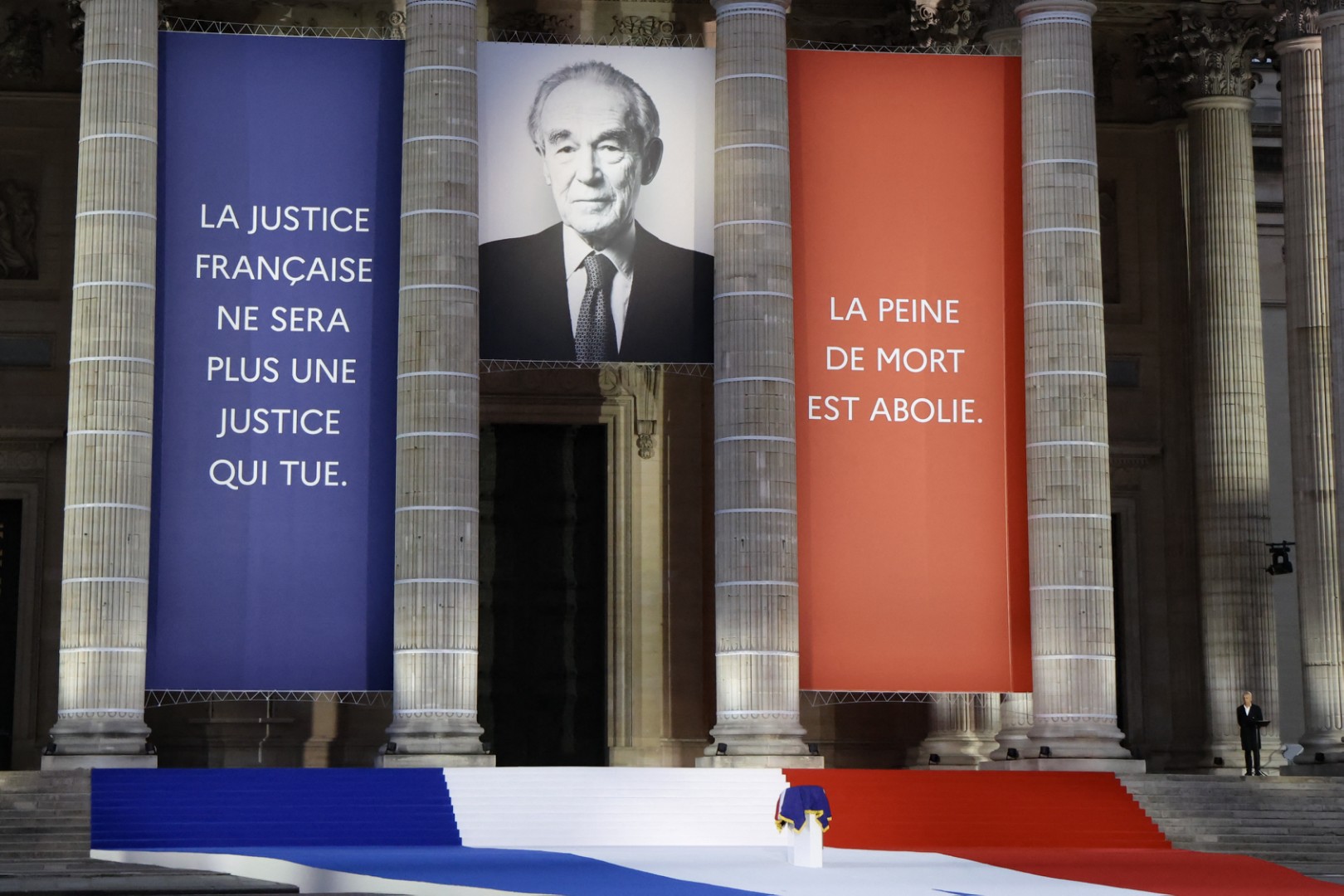

Alors qu'Emmanuel Macron célébrait le 9 octobre 2025 l'entrée au Panthéon "avec les Lumières et l'esprit de 1789" de l'ancien garde des Sceaux (1981-1986), décédé en février 2024, certaines personnalités politiques ont critiqué l'impact de sa politique pénale.

La députée européenne d'extrême droite Marion Maréchal (Identité Libertés) a ainsi affirmé sur X que cet hommage national revenait à "sanctifier une vision de la justice qui a désarmé la société face aux criminels", critiquant le "laxisme judiciaire" de Robert Badinter (lien archivé ici) .

Eric Zemmour a quant à lui soutenu que "la patrie n'est pas reconnaissante au ministre de la Justice qui, dès son arrivée place Vendôme en mai 1981, a vidé les prisons" (lien archivé ici). "Combien de vols, de viols, de meurtres, combien de victimes éplorées ont-elles pâti de cette fausse générosité ?", s'est interrogé le président du parti d'extrême droite Reconquête, qui avait déjà affirmé en 2024 que "M. Badinter" avait, à son arrivée au ministère de la Justice en 1981, "libéré 40% des prisonniers de l'époque" par "une loi d'amnistie" (lien archivé ici).

Un chiffre également avancé le 8 octobre 2025 par Hervé Lehman, avocat et ancien juge d'instruction (lien archivé ici), dans une interview au Figaro (lien archivé ici), particulièrement reprise sur les réseaux sociaux (ici et là).

"La première chose que [Robert Badinter] va faire quand il est nommé garde des Sceaux, ce n'est pas la suppression de la peine de mort, c'est de vider les prisons. On l'a oublié, mais en juin-juillet 1981, par des grâces et par une loi d'amnistie, 40% des détenus quittent les prisons", affirme-t-il, en soutenant que M. Badinter est "contre la prison" car il la juge "criminogène".

L'ancien magistrat ajoute : "40% des détenus qui sont libérés en deux mois, c'est énorme, ça ne s'est jamais vu depuis. [...] Deux ans après, ils étaient tous revenus en prison. Vous avez eu une hausse de la délinquance très importante à la suite de ces sorties : quand vous mettez dehors des dizaines de milliers de délinquants, ça crée de la délinquance. Et puis ils sont revenus en prison peu à peu."

Mais, comme l'AFP a pu le vérifier, ce chiffre est infondé : les mesures d'amnistie et de grâce adoptées à l'été 1981 n'ont pas entraîné la libération de "40% des détenus", ni de "dizaines de milliers de délinquants" en deux mois.

D'après les calculs réalisés par l'AFP à partir des données de l'administration pénitentiaire et d'une archive du journal Le Monde, ce pourcentage serait plutôt compris entre 13,2% et 15,5% de la population carcérale sur la période indiquée - entre juillet et août 1981, et pas juin/juillet 1981.

Un peu plus de 5.000 détenus libérés par la grâce et l'amnistie

Au 1er janvier 1981, à la fin du septennat de Valéry Giscard d'Estaing et quatre mois avant l'élection de François Mitterrand, on dénombrait 38.957 détenus dans les prisons françaises, selon un bulletin d'information statistique du ministère de la Justice de 1991 (lien archivé ici).

Le rythme annuel de croissance de l'effectif des prisons était alors de 7%, un chiffre "élevé", leur population étant ainsi passée de 26.032 détenus en 1975 à 38.957 en 1981.

A l'occasion de la fête nationale du 14 juillet 1981, François Mitterrand, premier président de gauche de la Ve République, signe, la veille, un décret de grâce collective pour certains condamnés.

Au mois d'août, conformément à la tradition en vigueur les mois suivant l'élection d'un nouveau président de la République, son ministre de la Justice, Robert Badinter, fait adopter une loi d'amnistie (lien archivé ici) concernant les peines inférieures ou égales à 6 mois ou 15 mois avec sursis commises avant le 22 mai 1981.

Le gouvernement entend ainsi - déjà - lutter contre "le problème de surpopulation carcérale et de bâtiments vétustes", ainsi que l'a détaillé à l'AFP, le 9 octobre 2025, Bernard Bolze, fondateur de l'Observatoire international des prisons (OIP) et du site Prison Insider, plateforme d'information sur les prisons dans le monde.

Selon le rapport annuel 1981 de l'administration pénitentiaire (lien archivé ici), on a dénombré, sur toute l'année, hommes et femmes confondus, 3.810 grâces et 1.450 amnisties. Soit un total de 5.260 sorties, qui représente 13,2% de la population carcérale, puisque celle-ci comptait 39.852 détenus au 1er juillet 1981, selon les chiffres mensuels (métropole + outre-mer) de l'administration pénitentiaire que l'AFP a pu consulter.

Même en incluant l'évolution totale du nombre de détenus en prison entre le 1er juillet (39.852) et le 1er septembre 1981 (30.850), sans se limiter au seul décompte des sorties pour grâce ou amnistie, le pourcentage d'évolution est de -22,59%, sans commune mesure avec les 40% évoqués.

Dans un article du 9 août 1981, Le Monde évoquait pour sa part 6.212 personnes libérées par ces deux mesures (4.775 par la grâce présidentielle, 1.437 par la loi d'amnistie), ce qui représente 15,5% des 39.852 personnes incarcérées en France au 1er juillet 1981 (lien archivé ici).

Comme l'a souligné le 10 octobre 2025 à l'AFP Valérie Icard, maîtresse de conférence en science politique à l'Institut catholique de Paris et chercheuse associée au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP), "les mesures de grâce et d'amnistie 'ne vident pas les prisons', elles viennent plutôt 'réguler' - de manière ponctuelle - l'augmentation du nombre de personnes incarcérées continue que connaît la France". Cette baisse momentanée du nombre de personnes incarcérées permet ainsi une "amélioration des conditions de détention" grâce à la baisse de la surpopulation carcérale.

Le chiffre de 40% évoqué dans un livre de Robert Badinter

D'où provient donc le chiffre de 40% avancé par Hervé Lehman ? Joint par l'AFP le 9 octobre 2025, l'avocat a expliqué qu'il était "donné par Robert Badinter dans son livre Les épines et les roses", à la page 31 de l'édition de poche, publiée en 2012.

Dans l'extrait en question, consulté par l'AFP, Robert Badinter explique avoir eu pour priorité absolue, à l'été 1981, de lutter contre la surpopulation carcérale en agissant "sans tarder" pour éviter "une révolte" au sein des prisons.

Il écrit bien : "La grâce présidentielle du 14 juillet 1981 entraîna la libération immédiate de 1.200 détenus. La loi d'amnistie votée le 13 août accrut encore le nombre des libérations. [...] A la fin de l'été 1981, la déflation carcérale était réalisée. Au 1er octobre, les prisons françaises ne comptaient plus que 29.000 détenus, soit 40% de moins qu'au 1er juin."

Toutefois, une certaine imprécision entoure ce chiffre puisque, dans l'édition originelle du livre, publiée chez Fayard en 2011, Robert Badinter écrivait : "Au 1er octobre, les prisons françaises de métropole ne comptaient plus que 29.000 détenus", sans mention du chiffre de 40% de baisse par rapport au mois de juin.

L'AFP n'a pas retrouvé un tel pourcentage dans les différentes statistiques pénitentiaires de l'époque.

"Ce 40% n'apparaît nulle part", a confirmé le 9 octobre 2025 à l'AFP Annie Kensey, chercheure associée au CESDIP et co-autrice du bulletin d'information statistique du ministère de la Justice de 1991 cité plus haut.

De plus, même en prenant, comme l'a fait Robert Badinter, le 1er juin 1981 comme date de référence pour mesurer l'évolution du nombre de détenus au 1er octobre, on arrive à -24,7% (le total passant de 42.056 à 31.653).

Si l'on prend les dates du 1er janvier 1981 et du 1er janvier 1982, on observe une diminution des effectifs de 22,11%, ceux-ci passant de 38.957 à 30.340, selon les données du rapport annuel 1981 de l'administration pénitentiaire concernant la métropole. Cela en raison de flux de sorties, mais surtout du nombre réduit d'entrées en prison.

D'après ce même document, les effectifs dans les prisons avaient augmenté de 9,3% en 1980.

"La diminution que la population pénale a connue au cours de l'année 1981 résulte des mouvements suivants : 80.898 entrées et 89.515 sorties", explique l'administration dans ce document, pointant notamment que "le nombre de détenus écroués au cours de l'année a diminué de 16,6% par rapport à l'année précédente et le nombre des sorties de 4,4%".

"Ainsi, la décroissance de la population pénale s'explique essentiellement par la forte chute du nombre des entrées", poursuit-elle.

Dans le détail, l'administration pénitentiaire précise que la baisse des effectifs de 1981 s'explique par trois phases d'effets "directs et indirects" liés aux mesures de grâce et d'amnistie.

D'abord, "l'anticipation dès le mois de juin des effets de la loi d'amnistie", qui a entraîné une diminution de 5,3% ce mois-là.

Ensuite, la chute de "20,4%" de la population carcérale en juillet avec la grâce présidentielle, qui a eu "l'effet le plus important".

Et enfin, l'effet "plus faible" de l'amnistie du 4 août, avec une baisse d'effectifs de seulement 2,8%, "précisément parce qu'une partie de ceux qui auraient dû en bénéficier avaient été précédemment grâciés." Soit, en cumulé, entre la grâce présidentielle et l'amnistie, une diminution du nombre de détenus de 23,2%.

Toutefois, le document note aussi que "les mesures de grâce et d'amnistie n'ont pas entraîné une augmentation significative du nombre de sorties" car "une proportion importante des condamnés bénéficiaires de la grâce seraient de toute façon sortis en fin de peine au cours des troisième et quatrième trimestres 1981". La durée moyenne d'une condamnation, cette année-là, était de 5,1 mois, selon le numéro 64 des études et données pénales du CESDIP paru en 1992 (lien archivé ici).

Une tendance à la hausse sous Mitterrand

A partir de 1983, le nombre de détenus passe à 44.293 et grimpe d'année en année, jusqu'à atteindre notamment 53.483 en 1988, selon d'autres statistiques fournies à l'AFP par le ministère de la Justice (lien archivé ici).

"La population carcérale connaît depuis le milieu des années 1950 une tendance structurelle à la hausse", y compris pendant le premier septennat de François Mitterrand (1981-1988), note le numéro 64 des études et données pénales du CESDIP paru en 1992.

Ainsi, alors que le nombre de détenus s'était accru de 50% entre le 1er janvier 1975 et le 1er janvier 1981, sur le septennat de Valéry Giscard d'Estaing débuté en 1974, cette tendance à la hausse a été de "63% entre le 1er janvier 1982 et le 1er janvier 1988".

D'un point de vue structurel, cette note analytique pointe le fait que l'augmentation de détenus observée entre 1975 et 1981 était liée "à un recours accru à l'incarcération", avec une durée moyenne de détention "relativement stable", alors qu'après 1981 et 1982, la croissance "semble davantage due à l'allongement des durées de détention qu'à l'intensification du recours à l'incarcération".

Comme on peut le voir sur les statistiques fournies à l'AFP par le ministère de la Justice (lien archivé ici), si le nombre de détenus avoisinait les 30.000 entre 1982 et 1983, il a franchi à nouveau de manière stable le seuil des 40.000 dès 1984 et grimpé à plus de 50.000 dès 1988, à la fin du premier septennat de François Mitterrand.

Enfin, le lien de causalité entre la diminution du nombre de détenus et la hausse de la délinquance évoqué dans la vidéo du Figaro est difficile à prouver, comme l'a relevé auprès de l'AFP Julien Fischmeister, responsable de l'analyse et du plaidoyer à la section française de l'OIP, le 9 octobre 2025 : "Ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui sont libérées et qu'un an après, on se rend compte qu'il y a plus de personnes détenues qu'il y a eu nécessairement une augmentation de la délinquance."

"Dès qu'il y a des places disponibles dans les établissements, les pratiques pénales locales se reconfigurent et remplissent les prisons. C'est quelque chose qu'on constate aujourd'hui et qui était déjà le cas à l'époque", poursuit-il, pointant "le réflexe un peu cognitif qu'on peut avoir de se dire que les deux sont liés alors que non."

Valérie Icard souligne elle aussi qu'il est "impossible de produire une analyse rigoureuse" montrant que la hausse de la délinquance serait la conséquence directe de la libération de ces détenus, à moins de pouvoir analyser au cas par cas les personnes mises en cause et le type de fait commis à partir de septembre 1981.

Surtout, comme le relève l'experte, si cette affirmation s'appuie sur le nombre de "personnes détenues à partir de l'automne 1981", elle est infirmée par le fait que la croissance de la population carcérale (63% entre 1982 et 1988, selon le bulletin d'information statistique de 1991) n'est "pas due à une hausse spectaculaire du nombre de personnes qui entrent en prison, mais à une hausse de la durée de détention - donc plutôt au fait que moins de personnes sortent de prison."

Les critiques sur le "laxisme judiciaire" supposé de Robert Badinter sont loin d'être récentes, comme l'expliquait l'intéressé dans Les épines et les roses : "La loi d'amnistie, dont les dispositions avaient été rendues publiques avant que je gagne la Chancellerie, devint le symbole de notre laxisme. Une campagne effrénée fut menée par la presse d'opposition. À l’en croire, j'avais jeté sur le pavé, du jour au lendemain, une masse énorme de redoutables malfaiteurs."

"Je me souviens de ma surprise, dînant avec ma mère, à l’entendre dire : 'Crois-tu que c'est nécessaire de remettre en liberté tous ces assassins ?' J'entrepris de lui expliquer qu'il ne s’agissait pas de criminels, mais de petits délinquants [...]. Il est vrai que ma mère n'aimait pas François Mitterrand et que, si elle avait rêvé que je devienne garde des Sceaux, c'était du général de Gaulle", concluait-il.

Copyright AFP 2017-2026. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.