Attention aux déclarations mettant en cause le déclin de la biodiversité en Europe

- Cet article date de plus d'un an.

- Publié le 28 octobre 2024 à 17:21

- Mis à jour le 22 octobre 2025 à 12:06

- Lecture : 13 min

- Par : Gaëlle GEOFFROY, AFP France

Scientifiques et ONG alertent sur un recul global de la biodiversité à travers le monde. Mais à la veille de l'ouverture d'une COP dédiée à ce sujet en Colombie le 21 octobre 2024, le porte-parole d'une association française les a accusés de "catastrophisme" dans un entretien au Point, relativisant la mauvaise santé de la biodiversité animale en Europe. Pourtant, des données reconnues internationalement montrent bel et bien un recul de cette biodiversité aux échelles européenne et mondiale. Et si certaines espèces se portent effectivement mieux, d'autres sont dans une situation critique.

La conférence des Nations unies sur la biodiversité se déroule du 21 octobre au 1er novembre 2024 à Cali, en Colombie, avec l'ambition de débloquer les moyens financiers nécessaires pour respecter l'objectif de stopper d'ici 2030 la destruction de la biodiversité par l'humanité (archive).

Dans ce contexte, un entretien paru sur le site du Point le 20 octobre a suscité l'émoi de scientifiques et défenseurs de l'environnement. Interrogé par l'hebdomadaire, Bertrand Alliot, le porte-parole de l'association Action Ecologie, affirme en parlant des vertébrés que "la biodiversité ne s'effondre pas en Europe". Cet ex-membre du conseil d'administration de la Ligue de protection des oiseaux (LPO), qui publie désormais des contributions dans la revue Transitions et énergies, dans le magazine d'extrême droite Valeurs actuelles et dans Causeur, dénonce le "catastrophisme" des ONG, arguant que "des espèces reculent, mais d'autres reviennent", et que "le regain de forme des mammifères est spectaculaire, impossible à nier".

Ces affirmations ont été saluées notamment par le député et vice-président du Rassemblement national (RN) Sébastien Chenu sur LCP le 21 octobre : elles ont le mérite d'ouvrir le "débat" car, selon lui, "il ne peut pas y avoir de vérité incontestée ou incontestable".

Mais elles ont été épinglées par des spécialistes de l'environnement, des associations et médias écologistes, ainsi que par le journaliste Hugo Clément (archives 1, 2, 3, 4).

Le discours porté par Bertrand Alliot "relève d'une ignorance pathétique ou d'un obscurantisme inquiétant pour quelqu'un qui a été adhérent de la LPO pendant plus de dix ans [...] Si chacun s'amuse à considérer que tout va bien parce qu'il reste des populations ailleurs...", a réagi Allain Bougrain Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux et du Conseil d'orientation stratégique de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), auprès de l'AFP le 24 octobre 2024 (archives 1, 2, 3).

Dans un billet publié sur son site le 23 octobre, l'association Action Ecologie a assuré qu'elle "ne se laissera pas intimider", réaffirmant que "Bertrand Alliot a exposé une réalité : la biodiversité en Europe n'est pas en voie d'effondrement généralisé, et c'est un fait appuyé par des données tangibles".

Puis, dans une vidéo postée le lendemain et introduite par un montage visuel où on le voit armé, Bertrand Alliot a nuancé ses arguments : "les mots ont un sens ; 's'effondrer' c'est quand même très fort". "Je ne nie pas du tout le consensus scientifique", a-t-il ajouté, mais "il ne faut pas sans cesse reprendre les arguments pour alimenter le feu de la catastrophe [...] parce qu'après les politiques font n'importe quoi [...] Tout ça va provoquer une augmentation des normes, si on n'y prend pas garde", a-t-il prédit.

Joint le 25 octobre par l'AFP, Bertrand Alliot a confirmé son propos : "Sur les espèces, on ne peut pas dire qu'il y a un effondrement de la biodiversité. Il y a même une augmentation, puisque vous avez des espèces qui sont importées, par exemple le frelon asiatique, et qui n'ont pas fait forcément disparaître des espèces locales [...] Ca ne veut pas dire que dans ces espèces les populations se portent forcément bien, certaines augmentent, certaines diminuent, mais le terme effondrement est totalement exagéré".

Il a appelé à "avoir un regard critique", à "raisonner aussi en dehors des rapports" scientifiques et à faire preuve de "bon sens" face aux ONG, qu'il "salue pour leur travail", mais dont le "catastrophisme" va conduire les pouvoirs publics à "légiférer et passer un seuil en termes de dispositions réglementaires insupportables pour l'agriculture, le tissu économique, la société en général".

Pourtant, les données scientifiques recueillies à travers le monde, y compris en Europe, selon de stricts protocoles et accumulées dans des milliers d'études validées par les pairs, montrent bien que la biodiversité globale de la planète recule, y compris en Europe, avec le danger de voir des milliers d'espèces d'animaux - et de végétaux - s'éteindre (archives 1, 2).

Une nette baisse des populations dans une région, c'est le signe d'écosystèmes déstabilisés, expliquent aussi les scientifiques.

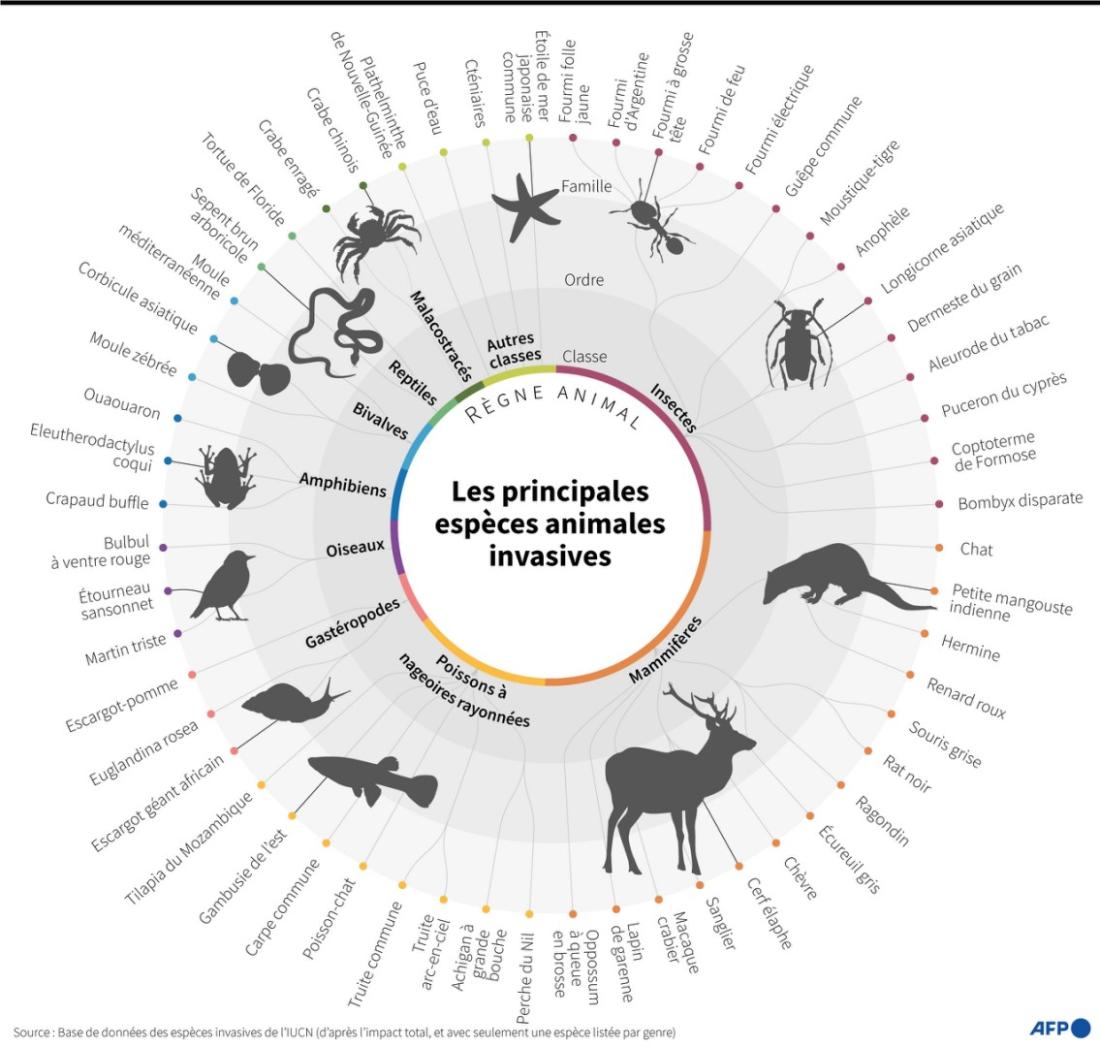

Et si une population donnée progresse, il faut faire attention au contexte dans lequel cela intervient : avait-elle été précédemment éradiquée ou fortement réduite ? Est-ce un retour naturel ou le fruit d'efforts de conservation des autorités et spécialistes de l'environnement ? L'espèce est-elle invasive et se déploie-t-elle au détriment d'autres ?

Interrogé par l'AFP le 24 octobre 2024, Nicolas Mouquet, directeur de recherche en écologie au CNRS, a estimé que "les arguments avancés par Bertrand Alliot dans son entretien avec Le Point relèvent, au mieux, d'un déni de réalité, au pire, d'une volonté de créer un écran de fumée sur la crise de la biodiversité" (archive). M. Alliot "utilise quelques exemples soigneusement sélectionnés", alors que "ce ne sont pas de quelques espèces dont nous devons nous préoccuper, mais du fonctionnement des écosystèmes dont elles dépendent" et "dont une grande majorité est aujourd'hui en déclin sur notre territoire", a-t-il expliqué.

Espèces moins abondantes

La biodiversité mondiale n'est pas en bonne santé : c'est le constat établi par le consensus scientifique, c'est-à-dire l'avis partagé actuellement par la majorité des scientifiques sur la base des résultats de milliers d'études réalisées à travers le monde, selon des exigences méthodologiques précises (archive).

L'impact du réchauffement climatique et des activités humaines sur les espèces et les milieux est documenté (archive).

Selon le sixième rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) publié en 2021-2022 par exemple, "des extinctions de populations locales causées par le changement climatique sont répandues parmi les plantes et les animaux, détectées dans 47% des 976 espèces examinées et associées à des hausses des températures les plus chaudes annuellement" (archives 1, 2).

En matière d'étude de la biodiversité, l'Ipbes (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques) est la référence mondiale, et ses données montrent une tendance claire à un recul marqué et d'autant plus inquiétant qu'il est accéléré (archive).

Si savoir précisément combien d'espèces s'éteignent chaque année dans le monde est mission impossible, rien que pour les vertébrés, l'Ipbes estime qu'"au moins 680" ont disparu depuis le 16ème siècle.

Mais surtout, "depuis 1900, l'abondance moyenne des espèces [végétales et animales, NDLR] locales dans la plupart des grands habitats terrestres a diminué d'au moins 20% en moyenne", selon son dernier rapport de plus d'un millier de pages publié en 2019 et fondé sur la revue systématique de quelque 15.000 références scientifiques et gouvernementales (archive).

Moins de populations, ce peut être, à terme, des espèces menacées.

A l'heure actuelle, environ 25% des espèces d'animaux et plantes observés dans le monde sont menacées : plus de 40% des espèces d'amphibiens, près de 33% de celles des récifs coralliens, plus d'un tiers des mammifères marins, et 10% des espèces d'insectes, détaille l'Ipbes. Cela "suggère qu'environ un million d'espèces sont aujourd'hui menacées d'extinction, notamment au cours des prochaines décennies".

Interrogé sur le rapport de l'Ipbes, Bertrand Alliot a déploré auprès de l'AFP qu'il soit systématiquement "brandi" alors que "personne ne le lit".

En Europe/Asie centrale, 28% des espèces animales et végétales menacées

"L'Europe est l'une des régions du monde qui a le plus souffert, et continue de souffrir, des activités humaines. Les niveaux de diversité actuels sont particulièrement bas par rapport à ce qu’ils étaient il y a quelques centaines ou milliers d’années", souligne de son côté Nicolas Mouquet.

Le dernier rapport de l'Ipbes dédié à l'Europe et l'Asie centrale, publié en 2018, estime que parmi les espèces végétales et animales observées dans cette zone, 28% sont menacées, dont, par exemple, 37% des poissons d'eau douce et 23% des amphibiens, et ce malgré les politiques de conservation menées (archive).

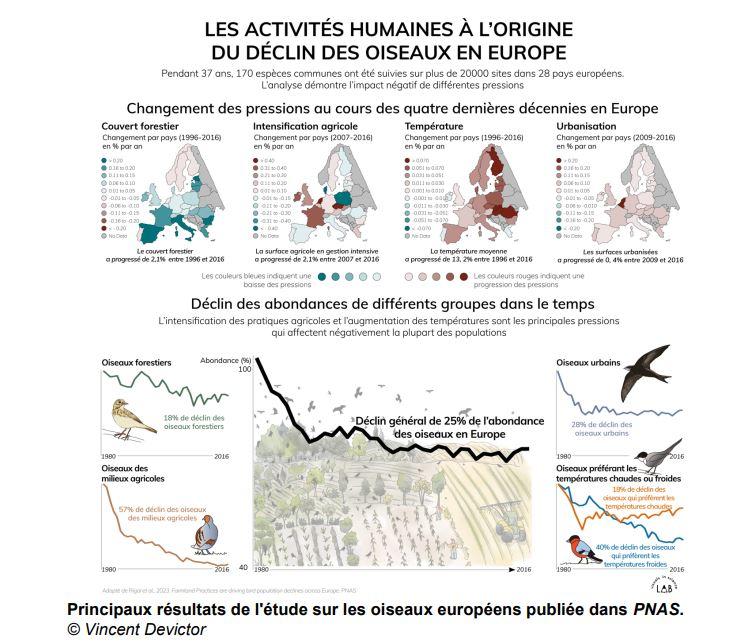

Par exemple, une étude de scientifiques du CNRS et de l'Université de Montpellier portant pendant 27 ans sur 170 espèces d'oiseaux communs sur plus de 20.000 sites dans 28 pays européens, et publiée en mai 2023 dans la revue américaine Proceedings of the National Academy of Sciences, a montré que "le nombre d'oiseaux a décliné de 25% en 40 ans sur le continent européen, voire de près de 60% pour les espèces vivant en milieu agricole" (archives 1, 2).

Des données particulièrement inquiétantes, car "il est reconnu scientifiquement que les oiseaux sont des indicateurs de l'état de la biodiversité", souligne Allain Bougrain Dubourg, de la LPO.

Dans son entretien au Point, Bertrand Alliot met en cause à ce sujet l'indice Planète vivante de l'ONG WWF (archive).

Cet indice, qui établit des moyennes des tailles de populations d'espèces de vertébrés observées sur 50 ans à travers le monde, est élaboré sur la base de données scientifiques revues par les pairs et en partenariat avec la Société de zoologie de Londres, référence scientifique mondiale, a souligné Yann Laurans, directeur des programmes du WWF-France, auprès de l'AFP le 25 octobre 2024 (archives 1, 2).

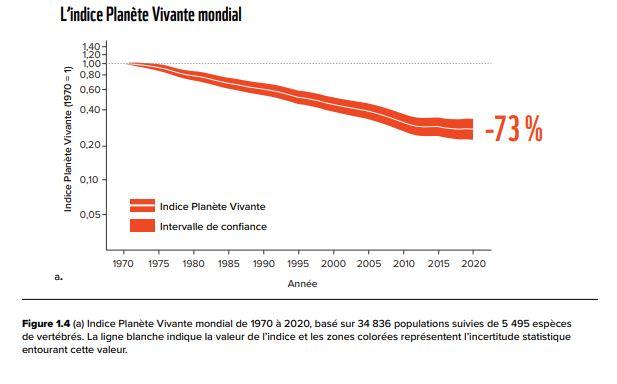

L'édition 2024 du rapport Planète vivante montre qu'entre 1970 et 2020, la taille moyenne des populations d'animaux sauvages suivies dans le monde entier a diminué de 73% (fourchette comprise entre -67 et -78% ; archive). "Il n'y a aucune étude sérieuse qui viendrait contredire cette tendance à l'échelle mondiale, ni à l'échelle européenne, ni même à l'échelle française. Il y a des populations qui vont mieux, mais globalement la tendance est à la baisse", a complété M. Laurans.

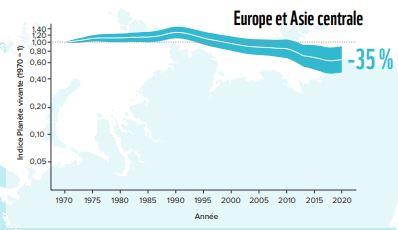

Dans le détail, la seule zone Europe/Asie centrale (4.615 populations et 619 espèces observées) affiche bien sur la période 1970-2020 une baisse importante, de 35%, des populations étudiées. C'est certes moins qu'au niveau mondial, et que la chute vertigineuse de 95% constatée par exemple en Amérique latine. Mais la raison en est que le point de comparaison était déjà bas : dans la zone Europe/Asie centrale, la nature, qui avait déjà souffert depuis la Révolution industrielle, "était déjà fragilisée en 1970, en particulier en Europe occidentale", explique le document.

"En Europe, un certain nombre d'espèces sauvages ont fait leur retour, telles que le bison d'Europe et le pélican frisé, grâce à la réintroduction d'individus dans la nature, à la protection juridique ainsi qu'à d'autres mesures de conservation", souligne le rapport Planète vivante 2024. "Toutefois, les tendances moyennes concernant les poissons d'eau douce, les reptiles et les amphibiens sont pour la plupart négatives, et ces groupes d'espèces sont davantage menacés d’extinction en Europe", relève-t-il.

"Perte significative de biodiversité en Europe" malgré des éléments "encourageants"

Faisant valoir que "des espèces reculent, mais d'autres reviennent" en Europe, Bertrand Alliot appuie aussi son propos en citant le rapport "Wildlife Comeback in Europe" ("Le retour de la vie sauvage en Europe"), de l'organisation Rewilding Europe. Il montre des "progressions impressionnantes sur les dernières décennies, avec des populations multipliées par 170 pour les castors, par 35 pour les bouquetins, par 10 pour les chamois", souligne M. Alliot (archive).

La version 2022 de ce rapport de référence a été élaborée par des experts de la Société zoologique de Londres, de l'organisation BirdLife International, qui rassemble 123 organisations d'étude et de protection des oiseaux à travers le monde, et du European Bird Census Council, association ornithologique européenne (archives 1, 2).

Contacté par l'AFP le 24 octobre 2024, Rewilding Europe a confirmé que ce rapport "met en avant la résilience de quelques espèces sauvages qui ont fait un retour remarquable" en Europe, grâce aux "efforts de conservation, aux protections légales, et à la restauration de l'habitat".

"Cependant, il est important de reconnaître que ce retour intervient dans un contexte plus large de déclin en cours de la biodiversité. Malgré les signes encourageants de regain pour un nombre limité d'espèces, la tendance globale en Europe montre encore une perte significative de biodiversité", a ajouté Rewilding Europe dans un email.

"Affirmer que certaines populations de castors et de bouquetins sont en croissance fait abstraction du fait qu'elles avaient été quasiment éradiquées de France", décrypte Nicolas Mouquet, du CNRS. "De plus, ces quelques bonnes nouvelles sur le front de la biodiversité en France - comme le bouquetin, le castor ou le retour de la loutre sur certains cours d'eau - masquent la réalité d'une diminution massive de la biodiversité sur notre territoire, notamment chez les insectes et la faune du sol", ajoute-t-il.

Listes évolutives

Au coeur du suivi de la santé des espèces se trouvent les listes établies par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN - archive), également critiquées par Bertrand Alliot car "si mal interprétées que même une bonne nouvelle finit par en devenir une mauvaise" selon lui. Exemple : le cas du pygargue à queue blanche, ou aigle pêcheur, qui "avait disparu de France. Il est revenu spontanément, mais d'abord en petit nombre, bien sûr. Ce qui fait pour l'UICN une espèce de plus 'en danger critique d'extinction'", fait-il valoir.

Sur cet exemple précis, Florian Kirchner, chargé de programme Espèces à l'UICN, explique : l'oiseau, classé "éteint" en France en 2008, y est revenu naturellement, mais "avec seulement sept couples nicheurs, il est aujourd'hui l'aigle le plus menacé de France et est classé sur la liste française 'en danger critique'" (archive)

Les listes mondiales, régionales et nationales de l'UICN, actualisées tous les cinq à dix ans par des experts de manière collégiale, "permettent un état des lieux fin", a ajouté M. Kirchner auprès de l'AFP le 24 octobre 2024 : ainsi une espèce menacée au niveau national peut ne pas l'être au niveau mondial, et inversement. Suivre l'évolution des populations d'espèces avec ces listes permet d'enclencher des actions concrètes de conservation pour celles qui sont menacées, explique-t-il.

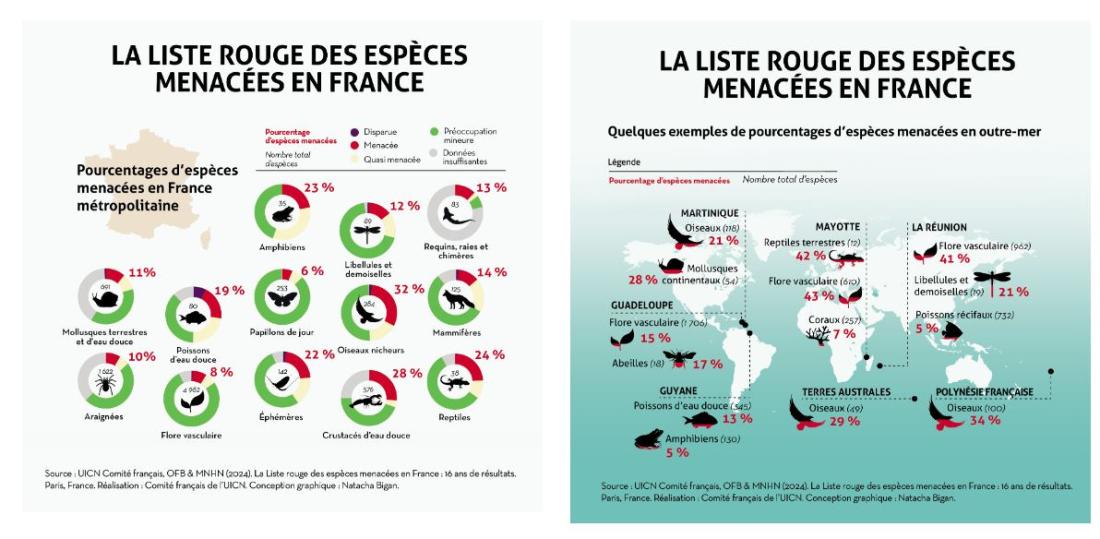

Reste qu'à l'heure actuelle en France, "il y a plus d'espèces menacées qui entrent dans ces listes que d'espèces qui en sortent", souligne-t-il.

"Chiffres sans appel"

Dans son entretien au Point, Bertrand Alliot met par ailleurs en avant une "étude" réalisée avec Christian Lévêque, directeur de recherche honoraire de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et président honoraire de l'Académie d'Agriculture de France.

Ce document, intitulé "Biodiversité : faut-il vraiment paniquer ? Lorsque tant d'espèces se portent mieux...", n'est pas une étude au sens scientifique du terme, dans le sens où elle n'a par exemple pas été revue par des pairs scientifiques. "C'est un rapport que nous avons fait dans le cadre de notre association non destiné à être publié ailleurs", a précisé Bertrand Alliot à l'AFP.

Mettant l'accent sur des espèces en bonne santé, ses deux auteurs y commentent et interprètent aussi notamment certaines études scientifiques.

On peut y lire notamment que "l'affirmation selon laquelle '80% des insectes ont disparu' est une fausse nouvelle qui a la vie dure", ce chiffre étant "en fait issu d’une étude (une seule) qui a fait grand bruit".

Pourtant, le Muséum d'histoire naturelle de Paris explique que "les chiffres sont sans appel : les populations d’insectes ont diminué de 70 à 80% dans les paysages européens mixtes agro-industriels, comme le montrent de nombreuses études menées durant ces dix dernières années" (archive).

Parmi elles, une étude allemande de référence, ou encore un article de synthèse portant sur 73 études de suivi de populations d'insectes dans le monde (archives 1, 2).

Pour les insectes et la faune du sol, "on parle même d'une extinction silencieuse", car ces espèces "ne retiennent pas l'attention du grand public", déplore Nicolas Mouquet, du CNRS.

Modification dans les métadonnéesCorrige le titre de Yann Laurans, qui est "directeur des programmes" de WWF (et non "directeur du pôle Biodiversité terrestre" comme écrit par erreur) et corrige une coquille dans son nom de famille22 octobre 2025 Modification dans les métadonnées

29 octobre 2024 Corrige le titre de Yann Laurans, qui est "directeur des programmes" de WWF (et non "directeur du pôle Biodiversité terrestre" comme écrit par erreur) et corrige une coquille dans son nom de famille

Copyright AFP 2017-2026. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.