Attention à ces publications alimentant les allégations fausses de pillage de l'or malien par la France

- Cet article date de plus d'un an.

- Publié le 11 octobre 2024 à 12:23

- Mis à jour le 22 octobre 2025 à 12:07

- Lecture : 14 min

- Par : Gaëlle GEOFFROY, AFP France

La Banque de France détient dans ses réserves plus de 2.400 tonnes d'or, acquises en échange de dollars auprès de la Banque centrale américaine dans les années 1960. Au moment où plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont rompu avec la France, ex-puissance coloniale, des publications sur les réseaux sociaux insinuent que la Banque de France aurait obtenu ses réserves en or en pillant le Mali, dont le sous-sol est riche du métal précieux. Mais ces publications font une confusion : ce n'est pas parce qu'un Etat n'a pas d'importantes réserves aurifères dans son sous-sol que sa banque centrale ne peut pas détenir d'importants stocks d'or dans le cadre de sa politique monétaire.

Après une série de coups d'Etat au Mali, au Burkina Faso puis au Niger, les juntes militaires parvenues au pouvoir ont poussé dehors l'armée française, marquant la fin d'une décennie d'intervention antijihadiste au Sahel (archives 1, 2, 3).

Parallèlement, des publications et vidéos virales sur les réseaux sociaux accusent régulièrement la France de pillage à grande échelle des ressources de pays africains, ou mettent en avant la présence de supposées réserves mirifiques de minerais ou d'hydrocarbures dont l'exploitation serait pourvoyeuse de milliards de dollars pour ces pays.

Dans le cas par exemple du Niger, qui n'a historiquement perçu que peu de retombées de la richesse en uranium de son sous-sol, l'AFP a démontré à plusieurs reprises que certaines affirmations étaient infondées, trompeuses ou fausses. Par exemple ici à propos de supposées réserves de 4.000 milliards de barils de pétrole au Mali, ici à propos de brut disponible à même le sol au Niger, ou là à propos de la soi-disant découverte d'un diamant au Burkina Faso.

Dans ce contexte, des publications en français insinuent que les réserves en or de la Banque de France seraient issues du pillage du Mali, en enjoignant les internautes à "réfléchir" au fait que "la France possède la quatrième plus grande réserve d'or au monde avec 2.436 tonnes, sans une seule mine en France". Le Mali, lui, n'en possède "aucune dans ses banques, bien qu'il possède 860 mines d'or et produise 50 tonnes par an", font-elles valoir.

C'est le cas de ce post relayé sur X plus de 2.000 fois à fin septembre. Il relaie lui-même, en le traduisant de l'anglais, un post d'un compte se présentant comme basé en Inde :

On retrouve les mêmes affirmations sur Facebook ou sur Tiktok.

Des posts sur les réseaux sociaux avaient déjà été vérifiés par l'AFP sur ce sujet en septembre 2023. A l'époque, ils utilisaient un extrait d'un authentique reportage de la chaîne TF1 dans les coffres-forts ultra-sécurisés de la Banque de France pour affirmer que les piles de lingots provenaient du pillage du Mali.

Cette fois, la vidéo visible dans le post indien montre des lingots stockés dans un sous-sol vétuste. Interrogée le 4 octobre 2024 par l'AFP, la Banque de France a confirmé qu'"il ne s'agit bien sûr par de [ses] images".

Vidéo douteuse

La vidéo semble en fait être un faux généré par intelligence artificielle (IA) ou un extrait d'un jeu vidéo. Pilier déformé, lingot aux contours flous étrangement disposé : si l'on ne peut pas assurer avec certitude qu'il s'agit d'IA, des détails, encadrés en rouge ci-dessous, le laissent penser :

Pour la Banque de France, "il ne s'agit en aucun cas de barres d'or réelles", en particulier parce que "les barres ne ressemblent à aucun standard international connu".

"Elles sont surtout de taille très irrégulière et ne ressemblent que très vaguement aux fontes américaines de 400 onces [soit des lingots de plus de 12 kilogrammes, NDLR] qui ont des arêtes aigues à angles droits sur le modèle de briques mais aux dimensions standardisées de 17,8 cm x 9,2 cm x 4,5 cm". "De plus, les fontes américaines ont un numéro de série insculpé sur la tranche", a précisé l'institution (archive).

Elle relève aussi que la quantité d'or stockée, "très appréciable", est "peu compatible avec l'état de décrépitude du bâtiment".

L'or de la Banque de France provient de la Banque centrale américaine

Ces publications confondent en fait deux éléments distincts : les réserves en or du sous-sol d'un pays, en l'occurrence le Mali, qui peuvent être exploitées par des groupes miniers, et les réserves en or d'une banque centrale, le métal précieux étant considéré comme une valeur refuge de long terme.

"Dire 'J'ai de l'or dans mon sous-sol, j'ai donc des réserves d'or dans ma banque centrale' est un énorme raccourci", a expliqué Emilie Laffiteau, économiste et chercheuse associée à l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris), à l'AFP le 8 octobre 2024 (archive).

Ainsi, ce n'est pas parce que, comme nous le verrons, le sous-sol malien est riche en or que les institutions financières maliennes disposeraient d'importantes réserves d'or monétaire dans leurs coffres, et à l'inverse, ce n'est pas parce que la France n'a historiquement extrait que peu d'or de son sous-sol que les réserves de sa Banque centrale devraient être infimes voire inexistantes.

Pour assurer les opérations de change et pouvoir faire face à un éventuel déficit de la balance des paiements d'un pays, les banques centrales disposent de réserves de change composées de plusieurs devises généralement fortes (dollars, euros ou encore yens) et d'or. Chaque institution définit la composition et le montant de ce panier diversifié, rappelle Emilie Laffiteau.

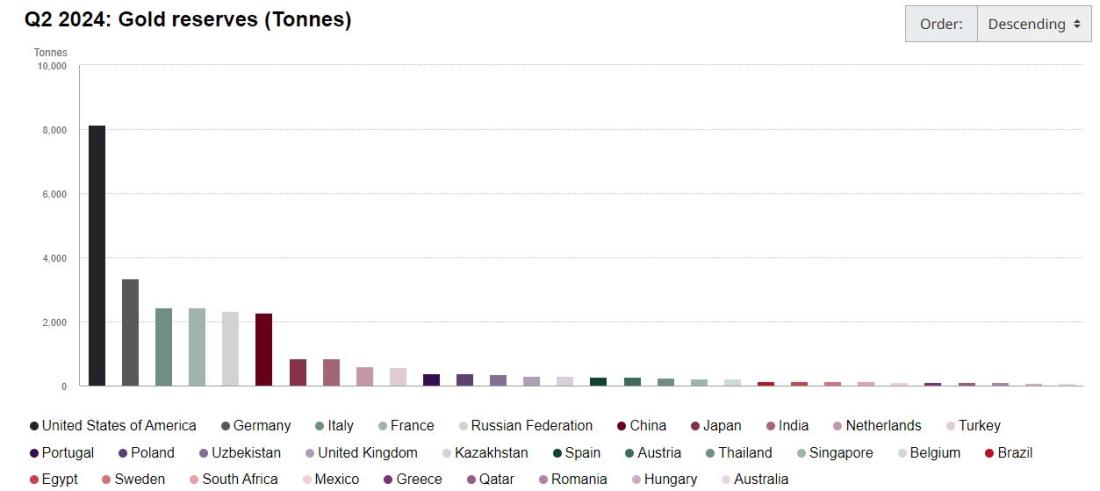

Avec actuellement 2.436 tonnes d'or, la France possède bien la quatrième réserve aurifère la plus importante au monde selon le Conseil mondial de l'or, derrière les Etats-Unis, l'Allemagne et l'Italie (archive) :

Mais l'or conservé par la Banque de France est essentiellement d'origine américaine.

La France a en effet dépensé la majorité de son or pour financer la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale et n'est parvenue à reconstituer son stock qu'à la fin des années 1960. Pendant les Trente Glorieuses, "la balance commerciale [du pays] est très excédentaire", ce qui lui permet de se constituer des réserves en dollars importantes, avait expliqué Emmanuelle Assouan, directrice générale de la Stabilité financière et des opérations de la Banque de France, à l'AFP en septembre 2023 (archive).

"En 1965, le général de Gaulle, alors président de la République dit 'Je n'ai pas confiance dans la solidité du dollar', et comme c'était la seule devise à bénéficier de la convertibilité de l'or, on va voir les Américains, on leur donne leurs dollars en papier et on leur prend de l'or au taux de la convertibilité", raconte-t-elle (archive). Alors que les réserves aurifères françaises avaient chuté à environ 500 tonnes à la fin des années 1940, elles atteignent alors "un plus haut [compris] entre 4.500 et 5.000 tonnes d'or", en provenance, donc, "des caisses de la Réserve fédérale américaine".

Cet épisode est mentionné dans plusieurs publications, notamment dans cet article de l'économiste Eric Monnet (archive).

Les réserves françaises ont ensuite diminué au fil des ventes successives jusqu'à se stabiliser au niveau actuel. Une évolution également confirmée par la London Bullion Market Association (LBMA), l'organisme régissant le commerce international de l'or (archive).

Production française marginale

Les publications sur les réseaux sociaux affirment en parallèle que la France ne dispose d'aucune mine d'or, ce qui est inexact : la production aurifère sur le territoire français a certes toujours été relativement marginale, et il n'existe plus de mines en métropole, mais la France conserve une activité d'extraction en Guyane.

En Guyane, les sols ont été exploités dès le 19e siècle (archive). Jusqu'à 4,5 tonnes par an y ont été extraites avant la Première Guerre mondiale par des compagnies essentiellement privées qui revendaient ensuite leur production, sans impact direct sur les stocks d'or de la Banque de France. Aujourd'hui, la Guyane est toujours productrice, quoique à petite échelle, avec un total d'une tonne à une tonne et demie extraite légalement en 2021 par des compagnies françaises et étrangères (archive).

En métropole, la production d'or a eu cours essentiellement dans le Limousin, le massif armoricain, et dans l'Aude, à Salsigne, dernière mine métropolitaine à fermer, en 2004. Les estimations évoquent un peu moins de 200 tonnes d'or produites dans tout l'Hexagone entre 1900 et cette date (archive). Des projets de relance de mines ont émergé ces dernières années, en particulier dans le Limousin, rencontrant l'opposition des populations locales, mais aucune mine n'a pour l'heure rouvert (archive).

Cette production est relativement limitée, mais cela n'empêche pas la Banque de France de détenir parmi les plus importantes réserves d'or au monde dans le cadre de sa politique monétaire.

L'envol du secteur aurifère malien après l'indépendance

Si les stocks d'or de la Banque de France ne sont pas maliens, la France aurait-elle pu piller l'or malien plus tôt dans son histoire, lors de la colonisation par exemple ? Là encore, rien ne l'atteste : les chercheurs et l'Etat malien s'accordent à situer le début de l'exploitation industrielle de l'or au Mali après l'indépendance du pays en 1960.

"Le caractère tardif de la découverte et de l'exploitation de gisements rentables a contribué au manque d'attractivité des colonies africaines pour les capitaux métropolitains, tout en préservant le potentiel minéral de la région, mis en exploitation pour l'essentiel depuis les indépendances", écrit ainsi la chercheuse Stéphanie Samson dans "Les 'trésors' méconnus' de l'Afrique subsaharienne française", un chapitre de l'ouvrage "L'économie faite homme", paru en 2010 (archives 1, 2).

Un rapport publié en 2019 par le ministère malien des Mines et du Pétrole, mais qui n'est plus disponible sur son site, explique ainsi que c'est l'administration coloniale qui a largement cartographié les sous-sols du pays et que ce potentiel minier ne sera véritablement exploité qu'à partir de l'indépendance en 1960 grâce à la création notamment de la Société nationale de recherche et d'exploitation minière (Sonarem). Puis, en 1987, avec le soutien de l'Union européenne, le Mali découvre "de nombreuses anomalies aurifères" dont deux sont "transformées en gisements de classe mondiale (Sadiola en 1997 et Yatéla en 2001)".

C'est à ce moment que la production d'or s'envole au Mali, passant "de 4,6 tonnes en 1991 à 64 tonnes en 2002", indique Claire Mainguy, maîtresse de conférences à l'université de Strasbourg, dans un article intitulé "Investissements étrangers et développement : le cas du secteur de l'or au Mali" (archives 1, 2) paru en 2013.

Un millier de contrats miniers

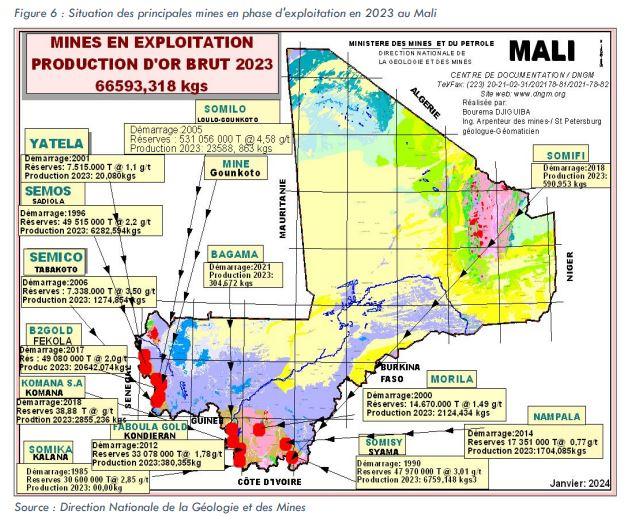

En 2023, la production aurifère du Mali a atteint 105 tonnes, selon le Conseil mondial de l'or, soit la deuxième plus importante production du continent africain derrière le Ghana et ses 135 tonnes (archive).

Au niveau mondial, le Mali se classe 11e producteur, les trois premières places étant tenues par la Chine, la Russie et l'Australie (respectivement 378, 321, 293 tonnes produites - archive).

Ce ne sont "pas des entreprises françaises" qui extraient des sous-sol maliens le métal précieux avant de l'exporter, mais "des sociétés multinationales australiennes et canadiennes dans le cadre de contrats miniers scellés avec l'Etat malien", explique Emlilie Laffiteau. Parmi ces grands groupes, les canadiens Barrick Gold et B2Gold, l'australien Resolute Mining et le britannique Hummingbird Resources, qui opèrent malgré l'expansion jihadiste et l'instabilité politique auxquelles le pays est livré depuis des années (archives 1, 2, 3, 4 et 5).

Dans un pays parmi les plus pauvres au monde, les mines artisanales continuent en parallèle de prospérer, attirant des milliers d'orpailleurs de toute la sous-région.

Y a-t-il "860 mines" sur le territoire malien comme l'affirment des internautes ? Difficile de le savoir, notamment car la situation des mines artisanales est par définition très mouvante. Une étude pour l'Organisation internationale des migrations (OIM) évaluait dans une fourchette de 300 à 350 le nombre de sites d'orpaillage artisanaux au Mali en 2021 (archive).

Quant aux grands groupes, le rapport 2022 de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie), qui oeuvre à la bonne gestion, dans la transparence, des ressources minières, pétrolières et gazières dans le monde, mentionnait la présence de 18 sociétés de prospection ou d'extraction aurifère sur le sol malien cette année-là, pour 1.062 titres miniers valides (permis de recherche et d'exploitation - archives 1, 2).

Nouveau code minier

Comme le précise Claire Mainguy, le Mali perçoit des dividendes sur cette production aurifère ainsi que des taxes et des revenus liés aux permis d'exploitation : 383,6 milliards de francs CFA en 2021, soit quelque 590 millions d'euros à l'époque, selon l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (archive).

Depuis l'arrivée au pouvoir par la force de la junte en 2020, l'Etat malien a affiché sa volonté de voir le Mali profiter de ses richesses.

En mars 2023, le ministre des Mines d'alors, Lamine Seydou Traoré, indiquait que le secteur aurifère contribuait à hauteur de 25% du budget malien et 10% du PIB, selon des propos rapportés par l'AFP.

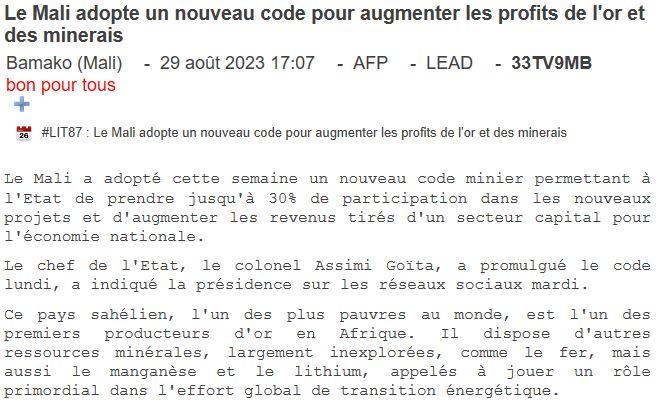

Depuis l'été 2023, un nouveau code minier est censé permettre que les intérêts publics et privés nationaux dans les nouveaux projets puissent atteindre jusqu'à 35%, contre 20% auparavant, avait précisé le gouvernement (archive).

Ce nouveau cadre devrait permettre d'engranger au minimum 500 milliards de francs CFA (762 millions d'euros) au budget annuel de l'État, avait indiqué le ministre de l'Economie Alousséni Sanou au moment de l'approbation du texte par le conseil tenant lieu d'organe législatif le 8 août 2023. L'objectif est de porter la contribution de l'industrie minière à 15 ou 20% du PIB, précisait alors le nouveau ministre des Mines Amadou Keïta.

Pas d'or monétaire jusqu'en 2020

Mais ce n'est pas parce que le Mali mise beaucoup sur la production d'or que les autorités monétaires stockent des lingots pour mener leur politique.

Pour bien comprendre, il faut rappeler que le Mali a rompu début 2024 avec la Communauté des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedao) mais reste à ce jour membre de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) (archives 1, 2). Or, les réserves de change des huit Etats membres de l'UEMOA sont centralisées auprès de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), dont le siège est à Dakar, au Sénégal (archive). Elle a notamment pour mission de gérer le système bancaire et financier de cet espace communautaire à la monnaie unique, le franc CFA (franc de la Communauté financière africaine), et de gérer sa politique monétaire.

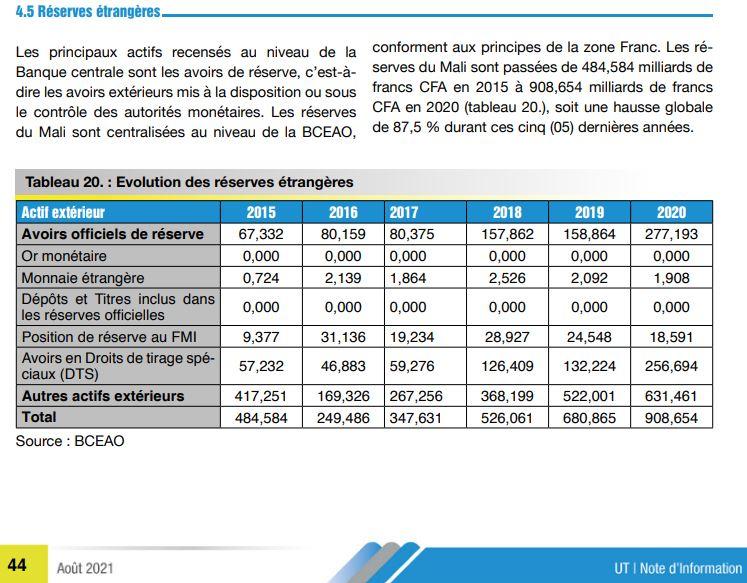

Un tableau récapitulant les réserves de change étrangères détenues par le Mali, utilisant des données de la BCEAO et publié en août 2021 dans une note d'information sur le Mali de l'agence UMOA-Titres, l'agence régionale chargée de placer des titres publics sur les marchés, indique que le pays ne détenait pas d'"or monétaire" entre 2015 et 2020 (archives 1, 2).

Nous ne sommes pas en mesure de dire si la situation a évolué depuis. Le siège de la BCEAO à Dakar et son antenne française à Paris n'avaient pas donné suite à nos sollicitations au moment de la parution de notre article. Le Conseil mondial de l'or s'est refusé à tout commentaire. Contactés également, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale ont indiqué les 7 et 9 octobre 2024 ne pas disposer de données à ce sujet (archives 1, 2).

De l'or pourrait-il en tout état de cause être conservé "dans [les] banques" privées maliennes, comme l'affirment des publications sur les réseaux sociaux ? C'est théoriquement possible : "Comme un épargnant lambda, les banques commerciales peuvent en conserver comme, aussi, des devises, des actions, des obligations, etc...", explique Emilie Laffiteau. Mais la composition de ce portefeuille pour chacune d'elles est difficilement vérifiable.

Transfert des réserves de change

Plus généralement, les allégations autour d'un prétendu pillage de l'or malien par la France prospèrent sur les réseaux sociaux en se nourrissant du fait que la Banque de France a pendant longtemps conservé dans ses murs une partie des réserves de change de la BCEAO en contrepartie de l'engagement du Trésor français à garantir la convertibilité en euros du franc CFA. Une situation très critiquée, vue comme un vestige de la colonisation.

Mais un accord scellé le 21 décembre 2019 a entériné la fin du franc CFA pour la zone UEMOA et de la conservation de la moitié des réserves de change de la BCEAO à la Banque de France à Paris (archive). De même, "la France n'a plus le siège dont elle disposait auparavant au sein des instances de gouvernance de la BCEAO et n'a donc plus de pouvoir décisionnaire", explique Emilie Laffiteau, à l'Iris.

En revanche, selon les termes de l'accord, le Trésor français reste le garant de la convertibilité du CFA en euros.

La devise prévue pour remplacer le CFA, l'Eco, n'a pour l'heure pas été lancée, mais les réserves de change conservées par le Trésor français ont commencé à être transférées vers la banque centrale ouest-africaine en mai 2021, avait alors indiqué une source proche du dossier à l'AFP (archive).

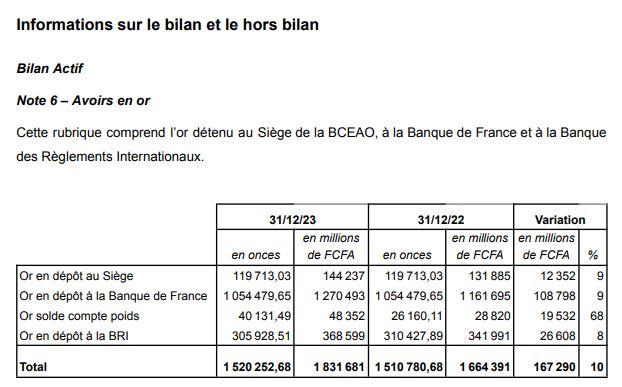

Concernant le seul or monétaire, les états financiers de la BCEAO montrent toutefois qu'un peu plus d'un million d'onces restaient encore en dépôt à la Banque de France fin 2023 (archive) :

En reste-t-il encore à l'automne 2024 ? La Banque de France a indiqué le 10 octobre qu'elle "ne communique malheureusement pas sur la conservation pour le compte de [ses] clients", qui sont les "seuls, s'ils le souhaitent", à pouvoir "communiquer sur la localisation de leur stock". La BCEAO n'avait apporté aucun élément au moment de la publication de cet article.

Modification dans les métadonnéesAjoute l'absence de commentaires du Conseil mondial de l'or au quatrième paragraphe après l'intertitre "Pas d'or monétaire jusqu'en 2020"22 octobre 2025 Modification dans les métadonnées

14 octobre 2024 Ajoute l'absence de commentaires du Conseil mondial de l'or au quatrième paragraphe après l'intertitre "Pas d'or monétaire jusqu'en 2020"

Copyright AFP 2017-2026. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.