Cette canalisation abîmée n'a pas été photographiée en Afrique, mais en Thaïlande

- Cet article date de plus de deux ans.

- Publié le 29 mars 2023 à 16:18

- Lecture : 5 min

- Par : Monique NGO MAYAG, AFP Sénégal

Ce cliché cumule plus de 25.000 partages au Cameroun et au Bénin (1,2) depuis le 22 mars. Le message - au ton ironique- qui l’accompagne à chaque fois, insinue qu’il a été pris dans le pays de l’auteur de la publication : "Voici un conduit ou l'eau de votre robinet passe, filtré et traité de produit chimique avant d'arriver chez vous, l'eau du robinet c'est bon." (sic), lit-on par exemple sur une page Facebook au nom de "Cameroon Magazine".

"Nous vivons dans ce pays à moitié mort. C'est l'enfer la Aire décès", commente une internaute, persuadé que cette image a été prise en République démocratique du Congo (RDC) tandis qu’un autre veut la convaincre qu’elle a été prise au Cameroun.

Une denrée rare

Mais la photo virale n’a rien à voir avec le Cameroun ni d'ailleurs avec le Bénin ou la RDC. Elle a été prise en Thaïlande.

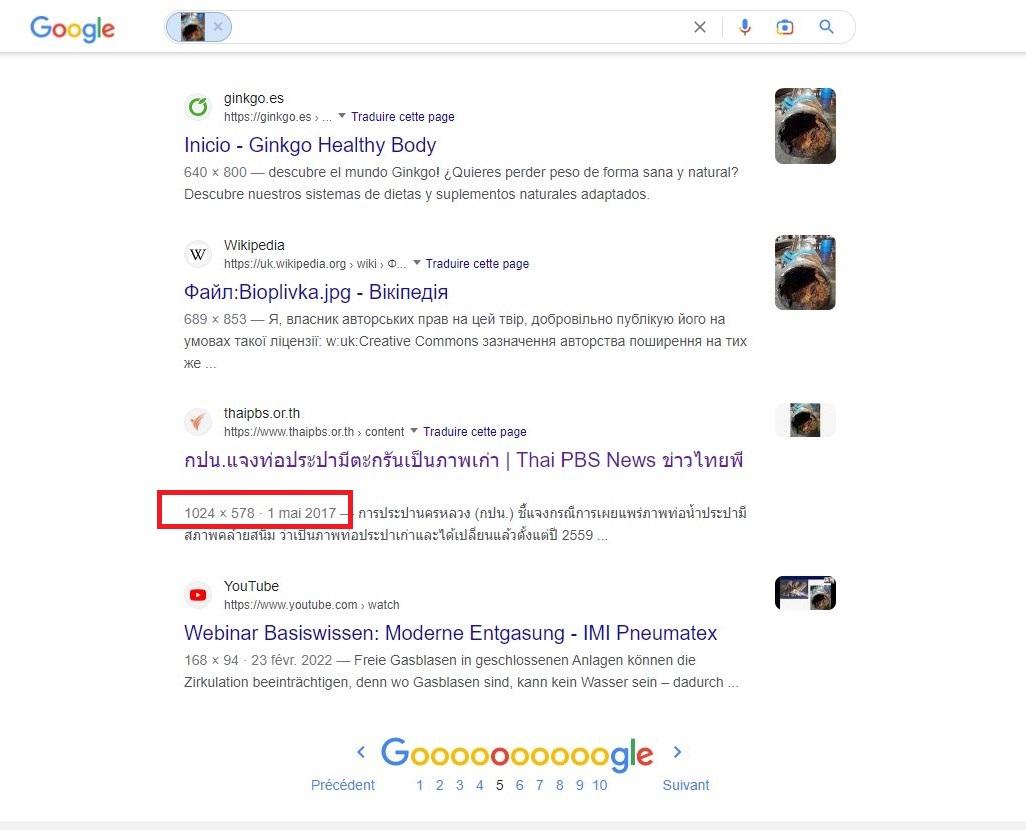

Pour le savoir, nous avons procédé à une recherche d'image inversée avec l’outil Google Lens en ciblant des publications illustrées avec cette image.

Nous l’avons retrouvée dans un article d’un site thailandais (archivé ici). Traduit du français, l’article apporte des clarifications sur le contexte de cette photo, en citant une publication Facebook de la Metropolitan Waterworks Authority (MWA), l’entreprise thaïlandaise chargée de la production, la distribution et la commercialisation de l’eau de la capitale Bangkok.

Nous avons effectivement retrouvé le post évoqué, sur leur page Facebook, publié le 30 avril 2017.

Traduit en français, le message de cette entreprise expliquait que "la canalisation sur la photo n'est plus utilisée par la MWA", et qu'elle a été remplacée en avril 2016 à Ladkrabang, dans la banlieue est de Bangkok.

"La substance jaune à l'intérieur de la canalisation est un dépôt qui s'est créé au fil du temps du fait des particules présentes dans l'eau", favorisant la création de tartre, précisait l'entreprise. Elle assurait également que "l'eau passant par cette canalisation était de bonne qualité car ce dépôt ne se mélange pas avec l'eau" et grâce à la présence de chlore pour "tuer les germes".

Cette photo n’a donc aucun lien avec le Cameroun ou le Bénin. D'ailleurs, elle a précédemment fait l’objet d’une vérification (archivée ici) par l’AFP en 2019.

Néanmoins, les problèmes d’approvisionnement en eau potable sont bien réels dans ces deux pays.

Au Cameroun notamment, en marge de la journée mondiale de l’eau, le 23 mars 2023, le journal d’Etat Cameroon Tribune, estimait (lien archivé ici) que le pays traverse "une véritable crise de l'eau, tant au niveau de l'approvisionnement que de l'assainissement". Ainsi, notait-il, le concessionnaire chargé de la production et de la distribution de l’eau dans le pays, Cameroon Water Utilities Corporation (Camwater), "approvisionne environ 500.000 abonnés" pour une population "de plus de 27 millions d’habitants". De plus, souligne ce média, "les robinets à sec, l’eau de couleur approximative, sont le lot quotidien des populations".

Comme le rapporte une dépêche de l’AFP publiée en mars 2023 (archivée ici), à Douala, la capitale économique du Cameroun, les défaillances du service public obligent de très nombreux habitants à "voyager" armés de bidons et autres récipients vers des forages privés financés par des entreprises ou des puits de fortune, pour se ravitailler en eau.

"Dans mon quartier, on attend l'eau de la Camwater jusqu’à deux heures du matin, ça ne vient pas ! Je fais plus de 10 kilomètres jusqu'ici pour avoir de l’eau à boire pour ma femme, mes enfants et moi", témoignait notamment François Songue, un retraité de 75 ans, devant un puit foré à Bassa, quartier populaire de Douala.

Ces points d'eau sont creusés de manière anarchique un peu partout en ville, au risque de polluer les nappes phréatiques, comme le montre le reportage vidéo ci-dessous, diffusé sur la chaîne YouTube de l’AFP en mars 2023.

"Chaque individu, en fonction de ses moyens, creuse un ou plusieurs trous sans rendre compte à quiconque", expliquait ainsi le professeur André Firmin Bon, hydrogéologue à l'université de Maroua (nord). "La densité peut avoisiner 100 forages par km2 et, comme ils sont parfois en communication avec des sources de pollution, latrines, décharges, etc., le sol ne joue plus son rôle d'épuration" pour la nappe, déplorait-il, redoutant une augmentation des gastro-entérites au mieux, au pire du choléra, qui sévit toujours épisodiquement.

Ces "voyages" vers l'eau sont le quotidien des plus modestes : il faut au minimum un million de francs CFA (environ 1.500 euros) pour un forage, quand le salaire mensuel minimum garanti est de 36.000 francs (55 euros). Dans les villages de zones rurales, beaucoup n'ont d'autre choix que d'aller dans les cours d'eau proches et de consommer de l'eau non filtrée ni traitée.

Quant au Bénin, le financement du service public de l’eau y a été par le passé entaché par des scandales de corruption. En 2015, les Pays-Bas avaient notamment suspendu leur aide à ce pays d'Afrique de l'Ouest après la disparition de quatre millions d'euros destinés à l'accès à l'eau potable, qui avait entraîné la démission du ministre de l'Energie de l'époque.

Le président Patrice Talon, élu en 2016, a promis d’augmenter l'accès à l'eau potable en milieu rural. En janvier 2017, le gouvernement béninois a créé par décret (archivé ici), une Agence Nationale d'Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural (ANAEPMR).

Et en juin 2022, il a reçu (communiqué archivé ici) un important soutien financier de 250 millions de dollars de la Banque mondiale pour relier les régions les plus reculées, qui sont généralement les moins bien desservies par le service public. Selon cette institution financière, en 2022, la couverture moyenne des services en eau dans les zones rurales s'élèvait à 73 % à l'échelle du pays contre 42 % en 2017.

Copyright AFP 2017-2026. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.