Attention à ces publications prétendant alerter sur un risque imminent de tsunami en Méditerranée lié au séisme du 6 février

- Cet article date de plus de deux ans.

- Publié le 1 mars 2023 à 14:03

- Lecture : 9 min

- Par : Chloé RABS, Juliette MANSOUR, AFP France

"La mer a reculé de 2 mètres les amies c'est vraiment bizarre c'est la Méditerranée depuis le séisme la mer est partie" (1), " En Palestine, la mer Méditerranée a reculé de 40 mètres. Tsunami en préparation?" (2).

"RECUL de la MER CES 36 DERNIÈRES HEURES‼️ Syrie, Egypte, Libye (10 à 15m), Maroc, Liban, Palestine, Israël, Turquie, Italie, Grèce, France " (3), "La Méditerranée a baissé de 40 cm, où est partie l'eau ? Personne ne cherche la raison... Le tremblement de terre a-t-il engendré une faille sous cette mer?" (4).

"On n'avait jamais vu la Méditerranée baisser autant. Et cela ne remonte pas..." (5).

Depuis le tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février 2023, de nombreux internautes s'alarment sur les réseaux sociaux d'un "recul" de la mer Méditerranée qui, selon eux, est directement lié à ce séisme.

Ils affirment également que ce phénomène pourrait être le signe avant-coureur d'un tsunami qui viendrait frapper le pourtour méditerranéen.

Cependant, les météorologues et géologues interrogés par l'AFP affirment que la baisse du niveau de la mer Méditerranée n'a rien à voir avec le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Ce phénomène - que l'on peut observer tous les ans - est, selon eux, tout à fait normal, mais accentué cette année à cause d'un fort anticyclone.

Baisse de 30 cm du niveau de la mer Méditerranée

"Ce n'est pas un recul sur le long terme de la Méditerranée, plutôt une fluctuation conjoncturelle de son niveau, lié à une combinaison de facteurs concomitants qui engendrent une baisse transitoire du niveau de la mer", explique à l'AFP Claire Fraboul, cheffe du département "marée et courant" du Service hydrique et océanographique de la Marine (Shom), le 23 février 2023.

En premier lieu, il s'agit d'un phénomène saisonnier de contraction de la masse d'eau - lié à la baisse des températures en hiver - qui fait baisser le niveau de la mer.

Cette année, cette contraction naturelle a été "couplée à l'installation d'un anticyclone puissant", ajoute Claire Fabroul. Un anticyclone est une zone dans l'atmosphère où la pression est plus élevée qu'autour, qui entraîne généralement un temps sec et ensoleillé.

"On a eu une période anticyclonique très forte qui a accentué ce phénomène. Les très hautes pressions dans l'atmosphère, qu'on a eu autour de la Méditerranée en France, ont fortement appuyé sur la mer et, comme quand on appuie sur l'eau à un endroit dans sa baignoire, elle se déplace vers un autre. Il s'agit juste d'un phénomène lié à la pression atmosphérique", complète Romaric Cinotti, prévisionniste chez Météo France, à l'AFP le 23 février 2023.

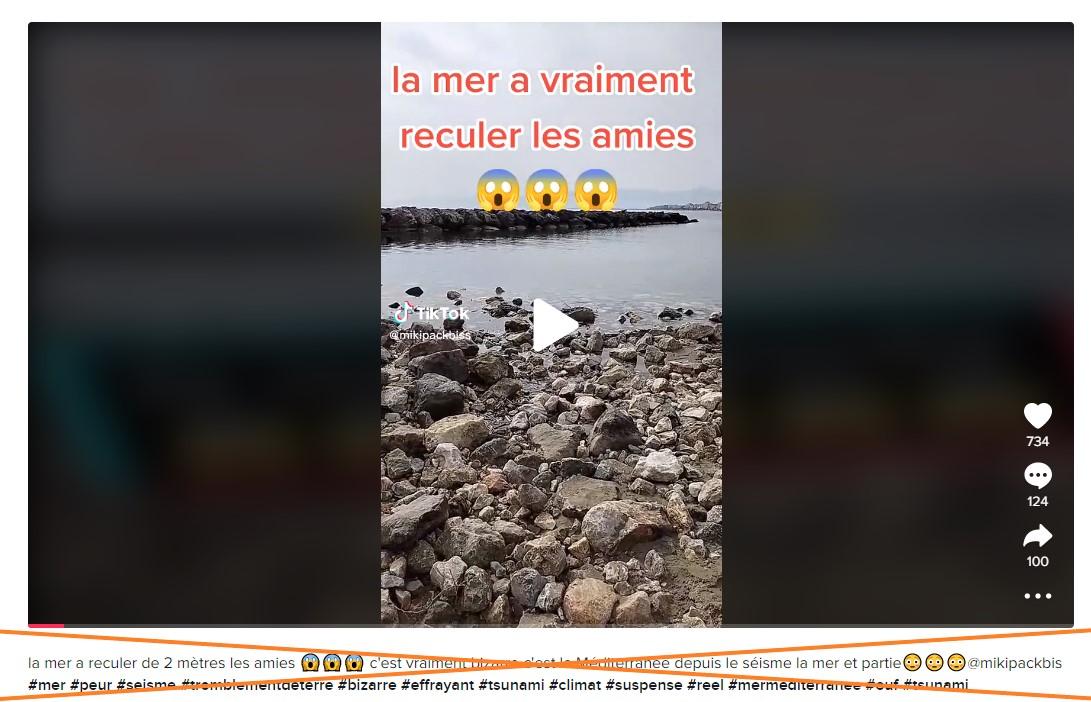

Ce fort anticyclone est d'ailleurs aussi responsable de l'importante sécheresse observée cet hiver, pointe Romaric Cinotti : "La présence de cet anticyclone, très puissant sur la France et ses environs, a bloqué toutes les dépressions et a créé une masse d'air lourde qui a poussé à ce que la mer recule un petit peu."

Entre le 21 janvier et le 21 février, la France métropolitaine n'a ainsi pas connu de véritables pluies pendant 31 jours : une absence de précipitations qui égale le record tout récent de 2020 et compromet le rétablissement des nappes phréatiques, épuisées par la sécheresse historique de l'an dernier comme nous l'expliquons dans cette dépêche publiée le 21 février.

Au plus fort de l'anticyclone, la pression atmosphérique est montée à 1035 hectopascals, 22 hectopascals de plus que la normale, qui s'établit à 1013.25.

Or, "une augmentation d'un hectopascal entraîne une diminution du niveau de la mer d'un centimètre", développe Romaric Cinotti.

"En France, sur le littoral méditerranéen, notre réseau marégraphique a mesuré une baisse d'environ 30 cm sur la verticale au plus fort de l'événement", affirme Claire Fraboul.

Bien loin des 2 mètres avancés dans les publications que nous examinons, même si l'experte précise qu'en "fonction de l'angle de la côte, cela peut représenter une variation plus ou moins importante. Ce qui explique que moins la plage est pentue, plus la variation du niveau se fait sur une longue distance".

Toutefois, ce phénomène n'a rien d'alarmant, assure Claire Fraboul : "La situation observée n'est pas inquiétante d'un point de vue physique. Les phénomènes à l'ordre dans cette situation ne présentent pas de risque pour les populations. Le retour à la normale est déjà à l'œuvre."

"Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, on retrouve déjà un système plus dépressionnaire avec une dégradation de la météo et avec des pluies. La pression de l'atmosphère va donc retrouver des niveaux plus bas et, progressivement, l'eau va pouvoir reprendre sa place", abonde Romaric Cinotti.

Les observations des marégraphes à partir de plusieurs ports de référence sont librement accessibles sur le site du Shom, ici.

Baisse de la mer : risque précurseur d'un tsunami ?

En plus d'être tout à fait naturelle, cette baisse de la mer n'a rien à voir avec le tremblement de terre en Turquie et en Syrie, affirme Claire Fraboul : "Le phénomène observé n'est pas corrélé à l'événement sismique qui a touché la Turquie et la Syrie puisque celui-ci a eu lieu le 6 février autour de 1 heure du matin alors que nos marégraphes commencent à partir du 9 février - bien loin de la vitesse à laquelle peut se déplacer une onde sismique dans l'eau."

En effet, même si un recul rapide de la mer peut être un signe avant-coureur d'un tsunami, celui-ci indique son arrivée imminente, et les craintes des internautes ne sont donc pas justifiées, expliquent les experts interrogés par l'AFP.

"Dire que ce recul [de la mer Méditerranée] annoncerait l'arrivée, de tsunamis dévastateurs, je peux déjà vous dire que c'est du sensationnel sans fondement scientifique", déclare à l'AFP Sylvie Benzoni-Gavage, mathématicienne et spécialiste d'équations principalement appliquées à la modélisation des fluides, le 23 février 2023.

Ce recul ne s'explique pas non plus par le fait que l'eau se soit "engouffrée" dans la faille du tremblement de terre, comme l'affirment plusieurs internautes dans les publications que nous examinons : "Une faille n'est pas un gouffre. C'est un plan dont les deux côtés glissent. On ne peut pas vider la Méditerranée comme une baignoire. Il n'y a pas de creux", explique Anne Replumaz, géologue et professeur à l'université Joseph Fourier Grenoble, le 24 février 2023.

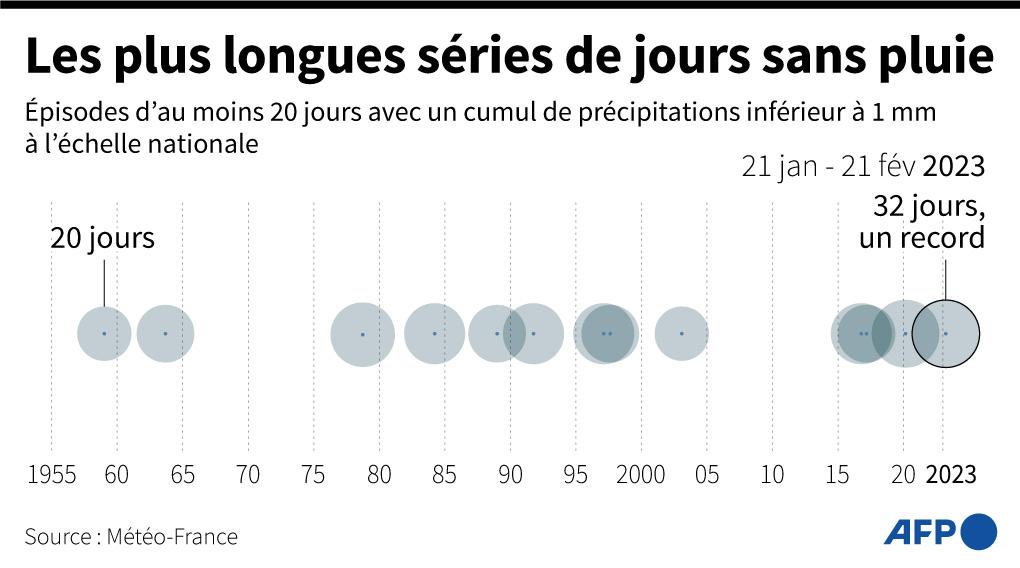

D'après le centre national d'alerte aux tsunamis (CENALT), "un tsunami est provoqué par un séisme sous-marin, d'une magnitude d'au moins 6,5. A partir d'une magnitude 8, le tsunami généré peut être dévastateur, en fonction du relief à l'approche des côtes, de la marée, de la période des vagues..."

Dans la plupart des cas, "la première vague est précédée d'une baisse rapide du niveau de la mer, ce qui fait reculer la ligne de rivage, parfois jusqu'à une très grande distance de l'ordre du kilomètre".

"Ce phénomène de recul rapide de la mer est une indication de l'arrivée imminente de vagues de tsunami", précise le CENALT.

"La propagation d'un tsunami est approximativement donnée par une formule assez simple : racine carrée du produit G multiplié par H, où G désigne l'accélération de la gravité et H la hauteur totale d'eau. La mer méditerranée faisant 1500 mètres de profondeur, cela donne une vitesse de 440 km/h. Si un tsunami avait dû arriver à la suite du séisme en Turquie et en Syrie, il serait arrivé depuis longtemps", appuie Sylvie Benzoni-Gavage.

De plus, dans le cas du tremblement de terre du 6 février, la faille sismique se situant en terre et non en mer, il y avait très peu de risque pour qu'un tsunami dévastateur ne se produise, expliquent à l'AFP deux géologues.

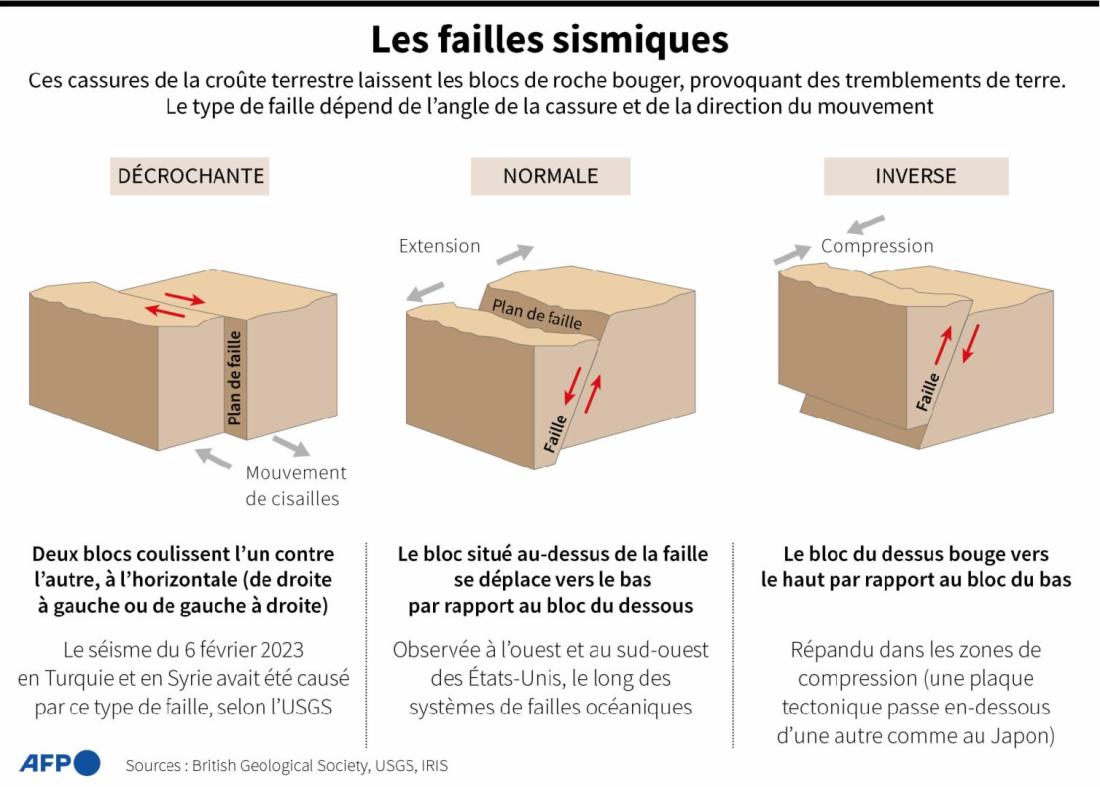

"C'est impossible d'envisager un séisme en réponse au tremblement de terre du 6 février aussi longtemps après. Pour provoquer un tsunami, il faut que la faille soit en mer, comme c'était le cas pour le tsunami au Japon (2011) et en Indonésie (2004). C'est un côté de la faille qui en montant ou descendant [comme présenté sur le schéma ci-dessous, ndlr] va faire bouger toute la colonne d'eau, créant une vague au niveau de cette faille qui va déferler sur la côte", développe Anne Replumaz.

"Dans le cadre du séisme en Turquie et en Syrie, la rupture est entièrement à terre. De plus, il s'agit d'un déplacement horizontal de la faille sismique alors que ce sont les mouvements verticaux qui soulèvent l'eau, et c'est lorsqu'elle redescend que se forme le tsunami", précise également Olivier Fabbri, géologue et professeur à l'université de Franche-Comté, le 25 février.

En effet, pour qu'un séisme provoque un tsunami, il faut que ce soit "un événement marin peu profond qui déplace le fond océanique. Les séismes de chevauchement (par opposition aux glissements décrochants) sont beaucoup plus susceptibles de générer de tsunamis, même si de petits tsunamis se sont produits dans quelques cas à la suite de grands tremblements de terre décrochant (supérieur à une magnitude de 8)", détaille sur son site internet l'USGS, l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis, chargé de la surveillance de l'activité sismique à travers le monde.

Ainsi, un petit tsunami de 20 à 30 cm crête-crête a tout de même été mesuré à la suite du séisme en Turquie (d'une magnitude 7.8) sur les marégraphes d'Iskenderun et d'Erdem (côte Méditerranéenne de Turquie), précise la CEA sur son site.

Qu'en est-il des répliques ?

Les répliques de tremblements de terre, comme celles qui continuent de secouer la Turquie et la Syrie - dont la dernière a fait au moins un mort et des dizaines de blessés en Turquie le 27 février - se produisent en cascade après un gros séisme. Et elles peuvent durer des mois, mais en s'espaçant au fil temps, disent les experts dans cette dépêche.

A lire aussi : Non, il n'est pas possible de prédire les séismes

Il ne s'agit pas de séismes indépendants, mais de répliques du premier choc. Selon l'agence publique de gestion des catastrophes turque (Afad), plus de 6.000 répliques de ce séisme, de magnitude plus faible que le premier, ont été signalées dans la région depuis le 6 février le long de la faille anatolienne.

"Désormais, les risques de répliques étant plus faibles que le tremblement de terre initial, il n'y a pas de risque de tsunamis", affirme Anne Replumaz.

"Même dans les cas de gros séismes comme celui du Japon nord-est (2011), de Sumatra (2004) ou du Chili (1960), les répliques ne génèrent pas de tsunamis, ou alors des tsunamis très modestes, sans aucun danger", estime également Olivier Fabbri.

Statistiquement, les répliques les plus fortes surviennent dans les trois jours suivant le tremblement de terre - celui du 6 février, d'une magnitude de 7,8, a été suivi d'une puissante réplique de 7,5.

"Plus le séisme est fort, plus ça va durer longtemps", souligne auprès de l'AFP Rémy Bossu, sismologue et secrétaire général du Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (EMSC), citant le tremblement de terre de 2015 au Népal. Et il est parfois difficile d'y "mettre un point final".

Et si la magnitude a tendance à diminuer au fil du temps, "ce n'est pas systématique, et malheureusement, on ne peut pas exclure de voir une réplique de 6 dans six mois", souligne l'expert.

De plus, les secousses restent dangereuses, notamment parce qu'elles touchent des bâtiments déjà endommagés. Rémy Bossu ajoute : "Nerveusement, c'est très difficile pour les gens parce qu'ils ne sont jamais au repos."

L'AFP a déjà vérifié une vidéo décontextualisée montrant des vagues spectaculaires s'écraser sur une côte censée se trouver en Turquie après le séisme du 6 février, images filmées lors d'une tempête en janvier à San Diego.

Copyright AFP 2017-2026. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.