Ours polaires et montée des eaux...Le vrai du faux d'une publication virale sur le climat

- Cet article date de plus de six ans.

- Publié le 25 juin 2019 à 11:16

- Mis à jour le 25 juin 2019 à 19:48

- Lecture : 9 min

- Par : Sami ACEF, Marlowe HOOD

Unpopular opinion : on vous raconte n'importe quoi à longueur de journée sur toutes les chaînes sur l'environnement et le climat. Et vous y croyez.

— Benjamin Briand (@BrndBenjamin) 9 juin 2019

Donc petit thread sur toutes les bêtises diffusées ça et là, juste parce que ça me démange et même si personne ne m'écoute.

1/ "Il y a plus de forêts aujourd'hui sur Terre qu'il y a 20 ans (...) la Terre a gagné l'équivalent de l'Amazonie en surface forestière depuis l'an 2000" ? C'est plus compliqué que ça.

Il existe en effet une étude de la NASA qui explique que la "green leaf area", un terme difficile à traduire de manière satisfaisante en français, mais qui renvoie à l'ensemble des espaces verts, a augmenté depuis le début des années 2000 d'une surface équivalente aux forêts amazoniennes.

Mais dans cette même étude, les chercheurs alertent sur le fait que ce gain en espaces verts, principalement dû à des replantages et à de l'agriculture intensive en Chine et Inde selon l'étude, ne compense pas nécessairement les pertes de végétation naturelle dans des régions tropicales comme le Brésil ou l'Indonésie.

Une autre étude, également basée sur des analyses satellites, fait état d'une tendance similaire sur la période 1982-2017.

Mais il faut faire la dinstinction entre les forêts vierges, les forêts "replantées", les fruticées et les terrains de culture. Ils sont tous considérés comme des espaces verts mais n'ont pas nécessairement le même degré d'influence sur le climat.

Selon une autre étude de la NASA, les forêts tropicales retiennent ainsi davantage de dioxyde de carbone que les arbres dans les climats tempérés.

Par ailleurs l'an dernier, l'aire occupée par la forêt tropicale a rétréci d'environ 3,6 million d'hectares , soit environ la taille de la Belgique, selon une étude de l'Univesité du Maryland.

Pourquoi alerter sur les risques de la déforestation ?

Les forêts sur Terre absorbent environ 30% des 40 milliards de tonnes de CO2 rejetées par l'activité humaine chaque année.

Et selon certaines études, les arbres rejettent du CO2 lorsqu'ils sont coupés ou brûlés, ce qui représenterait environ 10% de la pollution carbone.

Pour conclure sur ce point, la NASA elle-même écrit que "toutes les forêts tropicales du monde, y compris celles en Amérique, en Afrique, en Asie du Sud-est et en Indonésie, perdent du terrain, principalement pour accorder davantage d'espace à la production alimentaire" et que "si la déforestation tropicale peut servir à pourvoir à certains besoins humains, elle a aussi des conséquences profondes (…) comme l'extinction de plantes et d'animaux, et dans le changement climatique".

2/ "Les glaces de l'Arctique sont certes moins grandes qu'en 1979, mais plus grands que dans les années 1940. Tout simplement parce que les années 1970 ont été une période de refroidissement. Le Time titrait en 1977 "The Coming Ice Age" ? Time n' jamais titré cela, et une étude contredit cette affirmation.

Ici l'auteur du thread fait référence à une fausse couverture du Time qui a circulé massivement sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Nous vous en parlions dans cet article.

Il a cependant reconnu son erreur ici.

En ce qui concerne la référence à 1940, il est très difficile de prouver ou d'infirmer ces affirmations à cause du manque de données suffisantes sur ces étendues de glace à l'époque.

Quant à la référence à 1979, elle n'est pas arbitraire. C'est à cette époque de débute l'ère de l'observation de la Terre par satellite, et par conséquent la première année où la science a pu s'appuyer sur des images fiables prises depuis l'espace pour mesurer l'étendue des glaces de l'Arctique.

Depuis, les scientifiques sont arrivés à mesurer les tailles maximales et minimales des glaces dans l'Arctique (en fonction du gel). Et il ressort que depuis 1979, la tendance nettement est à la baisse.

L'absence de données suffisante avant 1979 permet donc de jouer sur le scepticisme pour affirmer que les glaces de l'Arctique recouvraient une taille moins importante qu'en 1979.

Concernant l’article citée par l'auteur du thread, ses conclusions sont contredites par cette étude par exemple, qui affirme qu'il n'y a jamais eu "dans les 150 dernières années, de moment où les glaces (de l'Arctique) ont recouvert aussi peu de surface que dans les années récentes".

3/ "On croyait l'ours polaire au bord de l'extinction. Selon l'IUCN, il y avait plus d'ours polaires estimés en 2015 (28 500) qu'en 2005 (22 500)" ? C'est imprécis.

Si l'on penche sur les chiffres de l'organisme qu'il cite, l'IUCN, son affirmation est discutable.

Ce groupe, le "Polar Bear Specialist Group", a divisé l'habitat des ours polaires en 19 zones, et a estimé qu'il était possible de faire des estimations fiables de leur population dans 14 de ces zones, établissant le total à 18.349 ours en 2015.

Pour les zones restantes, l'IUCN estime la population dans chacune d'entre elles à "quelques centaines ou quelques milliers" d'ours, formant une estimation du total de la population à environ 25.000.

L'organisme a ensuite révisé ses chiffres en mars 2017, établissant le total à 19.048 ours pour les zones dans lesquelles le calcul est considéré comme fiable, soit 700 de plus que les premières estimations. En les ajoutant à la population estimée auparavant on obtient le chiffre de 25.700, mais pas 28.500.

Pour 2005, ce même organisme estimait bien en revanche que le nombre d'ours se situait dans une fourchette de 20.000 à 25.000 individus. L'auteur du thread semble donc avoir pris la moyenne des deux estimations.

Par ailleurs, les ours polaires sont toujours considérés comme une espèce "vulnérable" selon la "liste rouge" de ce même IUCN.

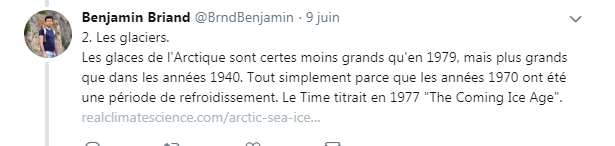

4/ Montée des eaux : l'archipel de Tuvalu est "toujours là, mais avec quelques km² en plus". C'est vrai, mais ce n'est pas une preuve que la montée des eaux ne s'intensifie pas.

Prenons le cas de Tuvalu. L'auteur de ce thread a semble-t-il raison de dire que l'archipel "s'agrandit".

Une étude de l'université d'Auckland, dont nous faisions état l'an dernier, a mis en évidence que huit atolls et les trois quarts des îles qui composent Tuvalu se sont agrandis, une expansion qui s'expliquerait, entre autres, par des facteurs comme l’orientation des vagues et les sédiments apportés pendant les tempêtes qui compenserait l’érosion provoqué par la montée des eaux.

Mais l'auteur de la même étude estime que "le changement climatique reste l'une des plus grandes menaces pour la vie des peuples du Pacifique".

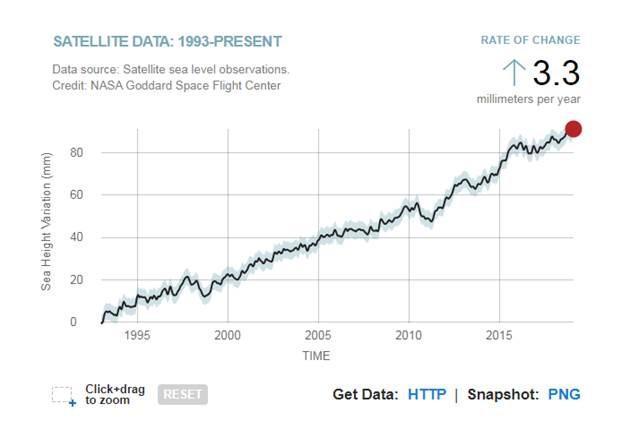

Concernant la montée des eaux en général, il existe un débat scientifique sur les proportions d'eau impliquées dans la montée du niveau de la mer, entre celles qui résultent de l'expansion thermique (avec la chaleur, les molécules ont tendance à s'espacer et donc à occuper plus de volume), et celles qui proviennent de la fonte des glaces au Groënland et en Antarctique. Il existe aussi une incertitude sur la vitesse avec laquelle le niveau de la mer accélère.

Mais le dernier rapport de l'IPCC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) sur les océans et la cryosphère, tablait en 2014 sur une hausse du niveau de la mer de l'ordre de 74 cm (une moyenne entre 0,52 et 0,98 cm) à l'horizon 2100 (à la 46e page de cet extrait).

La Nasa estime quant à elle que la hausse du niveau global des océans "s'est accélérée" sur les 25 dernières années.

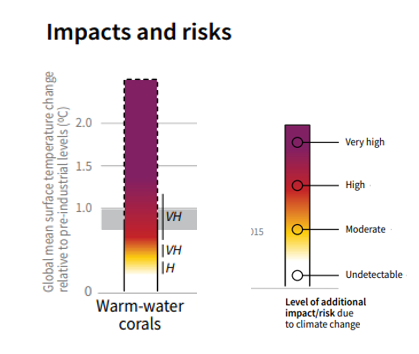

5/ "Les coraux semblent en super forme en Jamaïque, à Hawaï, en Polynésie, aux Mariannes, etc..." ? Oui, mais certains coraux se portent très mal.

Si cette affirmation semble avérée, elle ne concerne qu'une partie des coraux. L'article cité dans le thread évoque lui-même les dommages "énormes" subis par exemple par la Grande barrière de corail en Australie.

Surtout, l'IPCC que nous évoquions plus tôt, avançait dans un rapport spécial en 2018 que "les coraux devraient subir une perte additionnelle de 70 à 90% avec une augmentation de 1,5°C, et des pertes plus grandes encores si l'augmentation atteignait les 2°C".

Tout cela en gardant à l'esprit que de nombreux scientifiques ont déjà tiré la sonnette d'alarme sur les actions à entreprendre pour tenir les ambitions de l'accord de Paris.

6/ Le "Peak oil ". Un palier effectivement très difficile à déterminer.

Il est vrai de dire que ce "Peak oil", c'est-à-dire le pic pétrolier où la production atteindra son niveau maximal, est extrêmement compliqué à établir, et a fait l'objet d'erreurs d'estimations par le passé. Il fait encore l'objet de débats aujourd'hui.

Cependant le problème concernant l'environnement reste de savoir si l'humanité est capable de maintenir sous contrôle l'empreinte carbone de son activité, pour tenir ses objectifs de réchauffement de 1,5 ou 2°C, et ce alors que les émissions de CO2 à l'échelle mondiale ont dérapé en 2018.

7/ "Le climate gate". Une affaire dommageable pour la crédibilité scientifique, mais une enquête a blanchi les scientifiques.

Le "climate gate" est le nom donné à une affaire de fuite d'emails privés entre scientifiques de l'université d'East Anglia, aurait révélé des tentatives de manipuler des éléments et des données.

En novembre 2009, à la veille du sommet sur le climat de Copenhague, plus d'un millier de courriels et de documents de chercheurs collaborant avec le prestigieux centre de recherches sur le climat de l'université britannique avaient été publiés sur internet.

L'affaire avait fait scandale car plusieurs messages laissaient entendre que la communauté scientifique manipulait les données sur le climat pour étayer la thèse d'un réchauffement dû aux activités de l'homme, selon les opposants à cette théorie.

Une enquête indépendante avait finalement blanchi quelques mois plus tard les chercheurs du CRU, l'un des plus grands centres de recherche sur le climat.

Mais cette affaire a bel et bien endommagé la crédibilité de la littérature scientifique sur le climat aux yeux du public.

Edit du 25/06/2019 : corrige coquille

Copyright AFP 2017-2026. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.