Les "ondes" des éoliennes sont-elles "extrêmement nocives pour la santé" ?

- Cet article date de plus de six ans.

- Publié le 15 avril 2019 à 11:49

- Mis à jour le 24 mai 2019 à 11:50

- Lecture : 4 min

- Par : Geoffrey FERNANDEZ

Le chef de file du RN pour les européennes s’exprimait sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1-Les Echos-CNews dimanche 7 avril. Dans une vidéo vue au total plus de 50.000 fois sur Facebook et Twitter, il assurait que “les ondes qui sont dégagées [par les éoliennes] sont extrêmement nocives pour la santé”.

Le compte Twitter @TeamProgressist, qui revendique son “soutien à l'action d'Emmanuel Macron” sur sa page Facebook, a superposé la déclaration de Jordan Bardella avec une déclaration de Donald Trump le 2 avril en sous-entendant que le premier avait repris le second.

Le 2 avril, en effet, le président des Etats-Unis déclarait que “le bruit [des éoliennes] provoque des cancers”. Selon nos confrères de factcheck.org, il n’y a pourtant “aucune preuve que les éoliennes causent le cancer”.

Pas de preuve de la nocivité des "ondes" des éoliennes sur les humains

La tête de liste du Rassemblement National pour les élections européennes parlait plus généralement d'une ”extrême nocivité des ondes" des éoliennes. Jordan Bardella n'a pas précisé toutefois s’il évoquait les ondes sonores ou les ondes électromagnétiques.

Il n’existe pourtant pas à ce jour de preuves établies d’une nocivité des ondes des éoliennes sur l’homme.

Dans un rapport de 2017, l’Académie de médecine établissait que des “études concluent qu’à l’intérieur d’un périmètre de 1,5 km le bruit émis par les éoliennes perturberait la qualité du sommeil.” Dans quelle mesure exactement ? “Certaines basses fréquences (autour de 30 Hz) interfèreraient avec les ondes +Beta+ cérébrales du sommeil qui sont associées avec les réactions d’alerte, de stress et d’anxiété. Mais ce mécanisme est très controversé.”

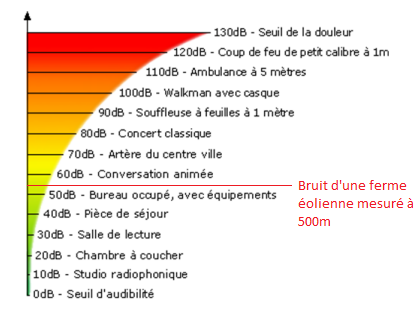

Source : Service de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants du canton de Genêve / Hayes McKenzie. The measurement of low frequency noise at three UK wind farms. BWEA website. 2006; 1-117 (ligne rouge ajoutée par AFP Factuel)

Même constat du côté de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) pour qui “les effets [des sons de très basses fréquences, NDLR] font l’objet de controverses, la problématique scientifique n'est donc pas élucidée”. Elle déplore par ailleurs un manque de données ou d’effets notables à observer dans son avis sur les effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens.

Malgré ces doutes sur le caractère avéré d'effets néfastes, l’Académie de médecine considère cette situation comme un véritable enjeu de santé, et cela même s’il devait s’agir uniquement d’un effet Nocebo -- autrement dit le fait que la crainte de la nuisance sonore serait plus pathogène que la nuisance elle-même.

Pas de preuves non plus concernant les animaux

Ces preuves définitives n'existent pas non plus concernant les animaux, et ce malgré le décès en série de dizaines de vaches laitières survenue à Nozay (Loire Atlantique).

Une corrélation a bien été établie, dans une enquête dont l'AFP a pu obtenir copie et qui avait été évoquée par Mediacités, entre ces événements et la mise en service d'éoliennes en 2012.

Pour autant, toutes les pistes explicatives sont envisagées comme l'explique ce document.

Des tests imposant l’arrêt temporaire de fonctionnement des éoliennes mises en cause ont été lancés en août 2018, commandés par la Préfète de Loire-Atlantique pour tenter de déterminer l’impact de cette installation sur l’environnement proche.

Associer les riverains

Si le problème des installations éoliennes est bien réel quand elles ne rencontrent pas l’assentiment de la population locale, une solution est proposée depuis longtemps déjà. En 2009, une étude conduite aux Pays Bas par la docteure Eja Pedersen et son équipe concluait que lorsque les riverains retirent un bénéfice direct de la situation, le rejet diminue en conséquence, et avec lui la situation de mal-être.

En Belgique par exemple, il existe une douzaine de coopératives citoyennes qui détiennent, entre 20% et 25% des projets éoliens menés par des promoteurs, conformément à des accords négociés en Wallonie.

Ces coopératives contribuent à l’investissement dans le projet comme n’importe quel actionnaire, et ce sont les riverains qui investissent en achetant des parts. D’un côté, ces riverains participent à la production d’énergie verte du pays. De l’autre, ils perçoivent chaque année 3 à 5% de dividendes.

Mais outre l’intéressement financier somme toute relativement faible (30€/an en moyenne), c’est surtout “pour faire un geste envers la transition écologique” que ces citoyens s’engagent, nous explique Bernard Deboyser, administrateur de l’une de ces coopératives et du réseau REScoop. En France, leur équivalent serait le distributeur Énercoop ou l’association Énergie Partagée, qui accompagnent par exemple ces projets de coopératives.

Copyright AFP 2017-2026. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.