L'air de Paris plus respirable qu'en 1970 ?

- Cet article date de plus de six ans.

- Publié le 5 juillet 2019 à 17:34

- Mis à jour le 9 juillet 2019 à 14:23

- Lecture : 3 min

- Par : Sami ACEF

? @J_Bardella sur le #climat : "On a, à Paris, un air qui est plus respirable qu'il ne l'était dans les années 1970", estime-t-il. "On vit plus longtemps et mieux. On a deux fois plus de forêts qu'il y a deux siècles.. Arrêtons de dramatiser".

— LCI (@LCI) 30 juin 2019

? #LeGrandJury sur #LCI #La26. pic.twitter.com/N2GA09jFCT

"On a aujourd'hui un air à Paris qui est plus respirable qu'il ne l'était dans les années 1970. On vit aujourd'hui plus longtemps et mieux qu'il y a quelques années. On a aujourd'hui deux fois plus de forêt qu'on en avait il y a deux siècles. On voit aujourd'hui un retour de la faune sauvage partout sur le territoire", a notamment affirmé l'élu du Rassemblement national interrogé dimanche 30 juin sur LCI et RTL.

"Arrêtons toujours de dramatiser, d'être dans un scénario catastrophique", a ajouté l'élu RN, soulignant cependant l'existence d'un "défi environnemental".

L'air de Paris plus respirable qu'en 1970 ? C'est plus compliqué que ça

"Il est vrai que depuis les années 1970, la pollution causée par certaines particules a globalement baissé", affirme Patrick Garnoussi, prévisionniste à Airparif, contacté le 3 juillet par l'AFP. "Mais attention, certaines des particules nocives les plus petites ne sont mesurées que depuis les années 2000", tempère-t-il.

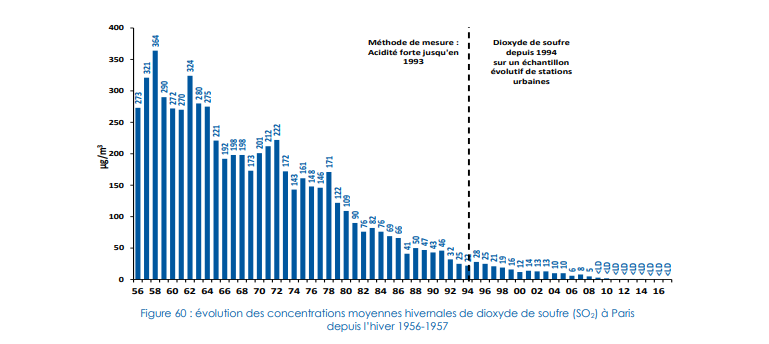

"On peut prendre comme exemple frappant le dioxyde de soufre, dont les émissions ont quasiment disparu de la région francilienne, en partie parce qu'il a beaucoup moins d'industrie".

A titre de comparaison, une procédure d'alerte-pollution sur ce polluant, émis lors de la combustion de matières fossiles et par certains procédés industriels, a été lancée le 8 juin dernier en Seine-Maritime.

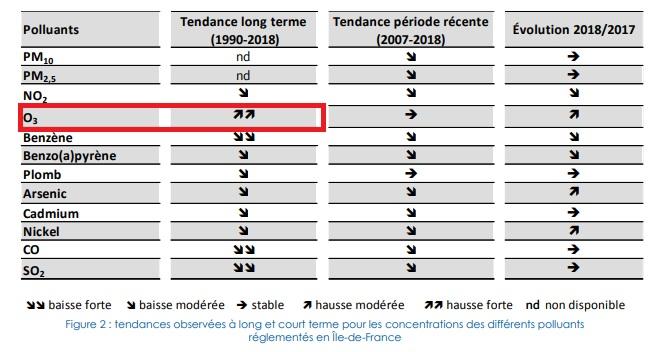

Sur l'Île-de-France, selon AirParif, la tendance est globalement à la baisse pour la plupart des polluants depuis 1990, à l'exception notable de l'ozone, dont la concentration a globalement augmenté sur ces 28 dernières années.

"Mais cela ne veut certainement pas dire que le travail est terminé. On dépasse toujours globalement les critères de l'OMS", prévient le prévisionniste.

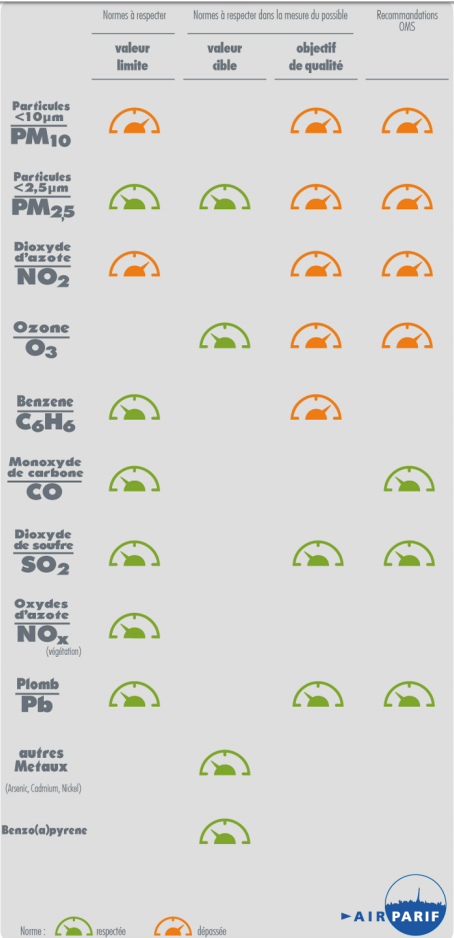

Dans le tableau récapitulatif suivant, également issu du rapport 2018 d'Aiparif, on voit quels sont les polluants pour lesquels les recommandations de l'OMS sont ou ne sont pas respectées.

Ainsi si les concentrations en plomb, en monoxyde de carbone ou en dioxyde de soufre sont dans les clous, les concentrations en particules PM10, en particules PM 2,5 (davantage nocives), en dioxyde d'azote et en ozone dépassent les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Pour comprendre le tableau, quelques définitions : - Valeur limite : "niveau de concentration de substances polluantes à ne pas dépasser dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble" - Valeur cible : "un niveau de concentration de substances polluantes à atteindre dans la mesure du possible, dans un délai donné" - Objectif de qualité : "un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées" Ces valeurs et objectifs sont définis par un décret au Journal officiel. Source : Légifrance

Les PM10 et les PM2,5

Ces sigles au premier abord complexes, désignent respectivement les particules de diamètre inférieur à 10 micromètres et à 2,5 micromètres. Les PM2,5 font donc logiquement partie des PM10.

Alors pourquoi cette distinction ? Parce qu'en-dessous de 2,5 micromètres, les particules sont susceptibles de s'infiltrer profondément dans les poumons, et sont donc sensiblement plus nocives pour la santé. Ce sont ces particules dont la concentration n'est mesurée que depuis les années 2000, ce qui rend difficile la comparaison avec les années 1970.

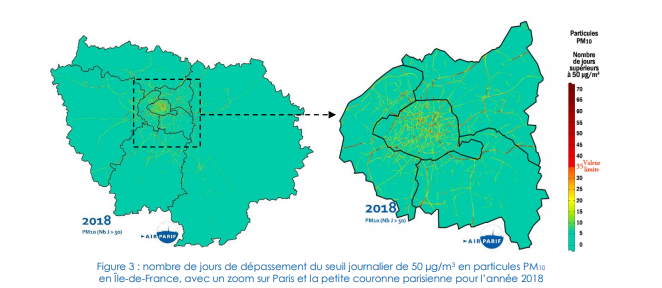

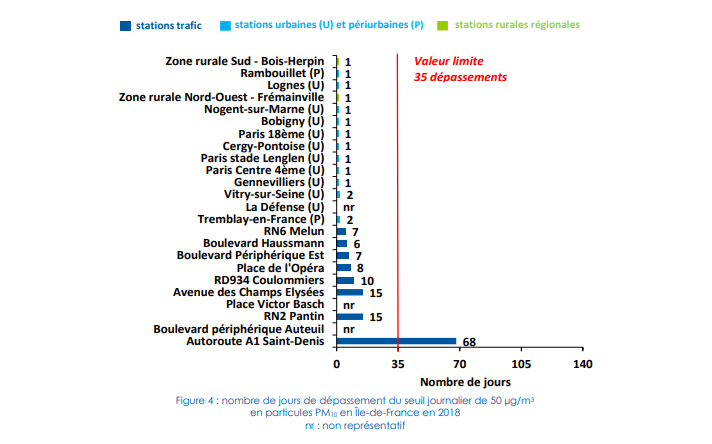

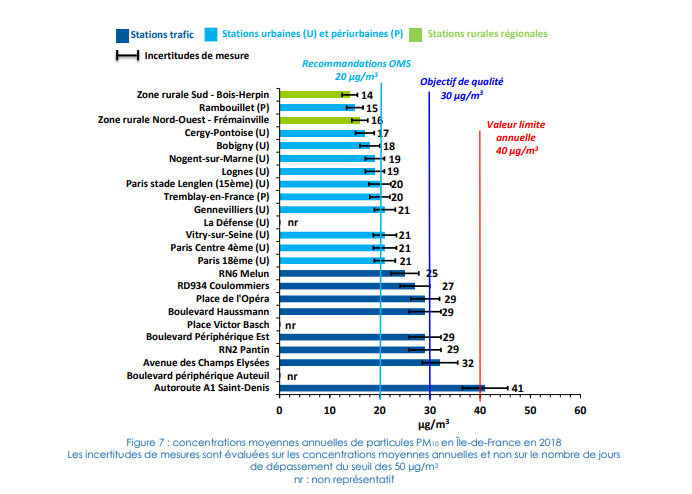

Dans le détail, pour le PM10, les concentrations limites au-dessus de l'Île-de-France, n'ont jamais été respectées en 2018, quels que soient les curseurs que l'on applique.

Par exemple, pour les PM10, la limite de 50 microgrammes de particule par mètre cube, à ne pas dépasser plus de 35 fois par an, n'a pas été tenue. Elle est elle-même loin des recommandations de l'OMS, qui préconise de ne pas dépasser la limite de 50 microgrammes/m3 plus de 3 jours par an.

En ce qui concerne les PM2,5, la valeur limite annuelle (25 microgramme/m3 en moyenne sur l'année), a été respectée. C'est la cinquième année consécutive que ces deux limites sont respectées.

Mais ni l'objectif de qualité de l'air (10 microgrammes/m3 en moyenne sur l'année), ni les recommandations de l'OMS de limiter à trois jours par an une concentration de 25 microgrammes par m3, n'ont été respectées.

Toutefois, la situation n'est pas la même que l'on habite près d'un axe routier ou non. Airparif déplore ainsi qu'"en dépit d'une nette amélioration entre 2017 et 2018, la valeur limite journalière est encore dépassée à proximité du trafic routier".

Selon l'Agence européenne de l'environnement, les particules fines sont responsables de 391.000 morts prématurées par an dans l'Union européenne. En France, elles seraient à l'origine de 35.000 décès prématurés chaque année, selon l'AEE (une autre étude estime quant à elle le nombre de décès prématurés à 659.000 par an dans l'Union européenne).

Par ailleurs, la justice vient de reconnaître deux fois de suite une "faute" de l'Etat dans sa politique de lutte contre la pollution de l'air en Île-de-France.

Fin juin, le tribunal administratif de Montreuil avait estimé que l’Etat avait commis une faute, après le recours d'une mère et sa fille vivant près du périphérique et souffrant de problèmes respiratoires.

Le 4 juillet, c'est le tribunal administratif de Paris qui a épinglé une "carence fautive" de l’État, après le recours de trois Parisiens victimes de problèmes respiratoires.

La cour a cependant rejeté les demandes d'indemnités des requérants, estimant que le lien de causalité entre les pathologies respiratoires et l'insuffisance des mesures prises n'était pas avéré.

Que peut-on en conclure ?

Certains concentrations en particule ont effectivement baissé depuis les années 1970, d'autres sont globalement à la baisse depuis les années 1990, à l'exception notable de l'ozone, et certaines particules ne sont détectées efficacement que depuis les années 2000, rendant ainsi les comparaisons globales avec les années 70 hasardeuses.

Mais ces concentrations sont de toute façon pour une grande majorité encore éloignées des recommandations de l'OMS, et les particules fines exposent encore des millions de Franciliens à des risques sanitaires.

Selon le rapport Airparif 2018, et malgré une "tendance à la stagnation" à proximité du trafic routier, 4,6 millions de Franciliens sont concernés par le dépassement des recommandations OMS pour les PM10, et près de 85% des Franciliens, soit environ 10 millions de personnes, sont concernés par le dépassement de l'objectif de qualité pour les concentrations de PM2.5, à proximité du trafic.

Deux fois plus de forêts qu'il y a deux siècles ? C'est vrai

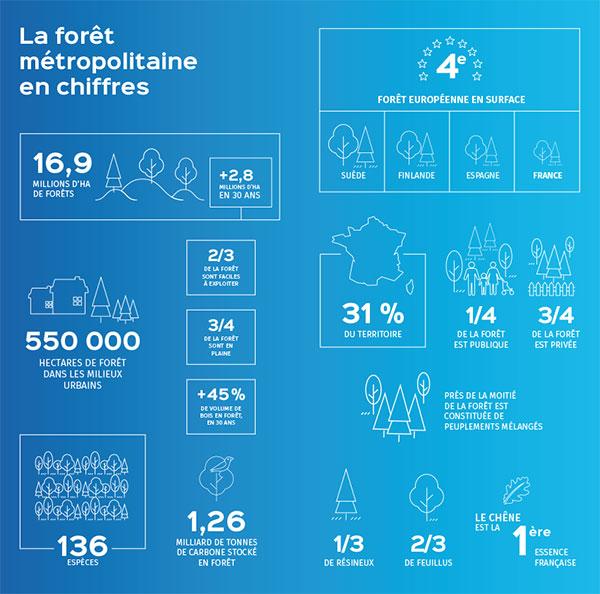

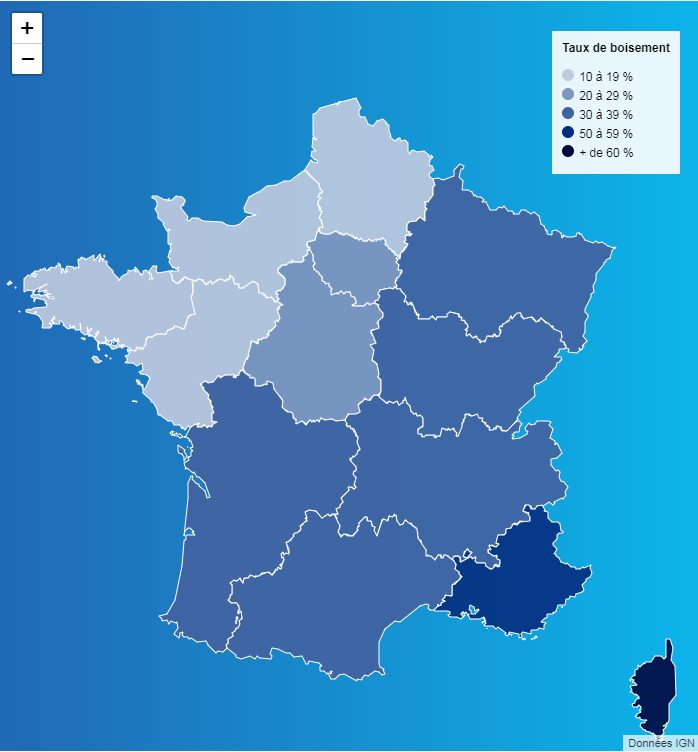

En métropole, la forêt française recouvre 16,9 millions d'hectares selon l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), soit un peu moins d'un tiers du territoire. Et c'est effectivement peu ou prou le double de la surface (environ 9 million d'hectares selon l'Office national des forêts) qu'elle occupait en 1827, année d'instauration du Code forestier.

"C'est notamment grâce à un vaste mouvement de boisement volontaire sous Napoléon III, puis à un effort de reconstruction après la guerre, grâce à un fonds national mis en place en 1946", explique Eric Toppan, adjoint de la Fédération forestiers privés de France.

Mais cette évolution très nette ne signifie pas que certaines plantes et arbres ne sont pas menacées.

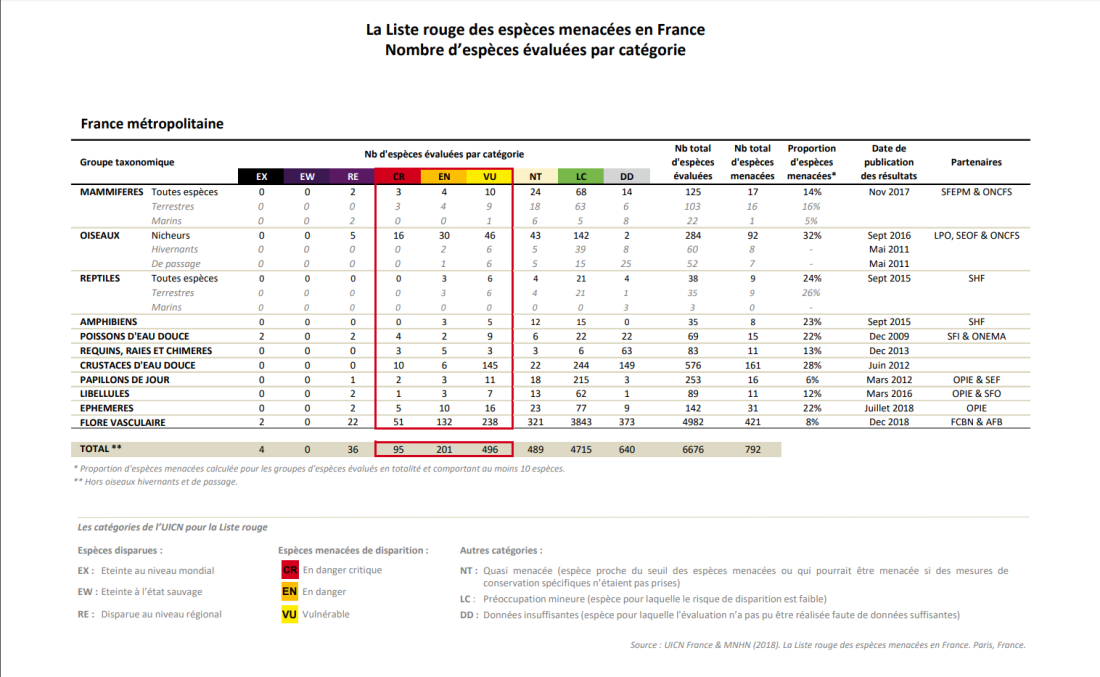

Selon une étude commune du comité l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, de l'Agence française pour la biodiversité, et du Muséum national d'Histoire naturelle, parue au début de l'année 2019, "742 espèces de la flore vasculaire de France métropolitaine sont menacées ou quasi-menacées" (la flore vasculaire comprend l’ensemble des plantes à fleurs, des fougères et des conifères, NDLR).

On peut également citer l'exemple des forêts méditerranéennes. Environ un cinquième d'entre elles sont considérées comme "menacées", selon l'UICN, qui pointe l'artificialisation des territoires (étalement urbain), l'introduction d’espèces non locales et les changements climatiques (aridification du climat méditerranéen, intensification des incendies).

Un retour de la faune sauvage partout sur le territoire ? C'est faux

Sur ce point, Jordan Bardella se trompe. Evidemment l'exemple du loup (réintroduit en France depuis 1992 et dont la population compte 530 adultes), peut donner l'impression que la biodiversité en France connaît un rebond, mais la réalité est toute autre.

La France abrite une riche biodiversité, avec près de 10% des deux millions d'espèces connues dans le monde présentes sur son territoire.

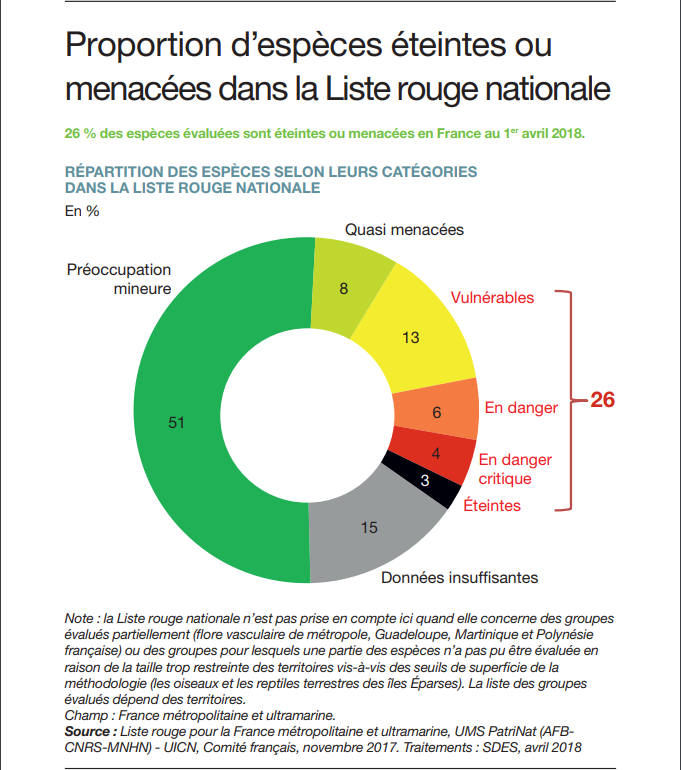

Mais selon l'IUCN, 26% de ces espèces sont menacées sur le territoire (sans l'être nécessairement au niveau mondial).

Parmi elles, des mammifères, comme le vison d'Europe, le lapin de garenne, le lynx, le loup ou l'ours, mais aussi des oiseaux comme la bécassine des marais ou le martin-pêcheur d'Europe, des amphibiens comme la grenouille des champs ou des poissons comme la raie bouclée.

Les dernières années ont, d'autre part, vu une chute "vertigineuse" de la population d'oiseaux des campagnes (-60% de moineaux friquet depuis dix ans, un tiers d'alouettes des champs disparues en quinze ans..), selon une étude du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et du Muséum d'histoire naturelle de Paris, publiée en mars.

Copyright AFP 2017-2026. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.