Email, streaming, informatique : le vrai du faux de l'impact énergétique de trois pratiques numériques

- Cet article date de plus de six ans.

- Publié le 9 août 2019 à 18:30

- Lecture : 5 min

- Par : Marin LEFEVRE

Sur Franceinfo, la présidente du WWF énonçait les affirmations suivantes pour sensibiliser les auditeurs à l'impact énergétique du numérique :

- "Un seul email, c'est comme avoir une ampoule allumée 24 heures"

- "Une vidéo en streaming, ça a exactement la même consommation qu'un frigidaire pendant un an"

- "Le secteur informatique, c'est 10% de l'électricité mondiale"

Reprenons ces trois affirmations :

"Un seul email, c'est comme avoir une ampoule allumée 24 heures" : c'est imprécis

Selon Françoise Berthoud, ingénieure au CNRS et directrice du groupe Ecoinfo, contactée par l'AFP le 8 août, pour faire une telle comparaison, il faudrait préciser "la taille de l'email et la puissance de l'ampoule".

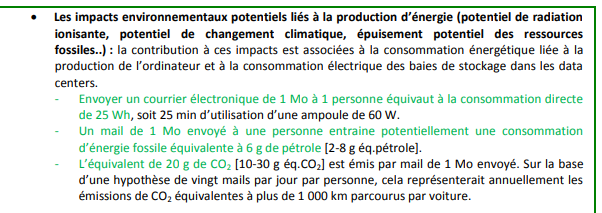

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) estimait dans un rapport de juillet 2011 qu'"envoyer un courrier électronique de 1 Mo à 1 personne équivaut à la consommation directe de 25 Wh, soit 25 minutes d'utilisation d'une ampoule de 60 W". Cela représente beaucoup moins que les 24 heures avancées par Isabelle Autissier.

Cependant, "la comparaison avec une ampoule datant de 2011, ce devait être une ampoule à incandescence, ce qui n'est plus représentatif des consommations actuelles des ampoules", précise l'Ademe, jointe le 9 août par l'AFP.

Aujourd'hui, il existe des ampoules moins gourmandes que les ampoules incandescentes classiques, qui elles consomment entre 40 W et 60 W par heure.

"Une vidéo en streaming, ça a exactement la même consommation qu'un frigidaire pendant un an" : c'est également imprécis

Tout comme dans le cas de l'email, il faudrait préciser ce qu'on entend par "vidéo en streaming" : "préciser la durée de la vidéo, dire que c'est pour une vidéo qui transite sur le réseau mondial, préciser la taille..." énumère Françoise Berthoud.

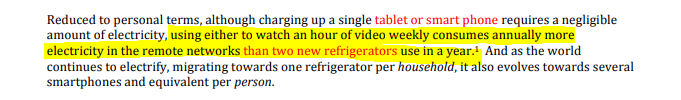

De plus, une étude américaine de 2013, publiée par un cabinet de conseil en énergie, Digital Power Group, précise bien que "regarder une heure de vidéo [sur tablette ou sur smartphone] par semaine pendant un an [soit 52 heures] consomme l'équivalent en réseau de l'énergie consommée par deux réfrigérateurs en un an". Elle prend ici comme standard une vidéo HD distribuée via la plateforme Netflix.

En considérant les résultats de l'étude américaine, le visionnage d'une seule vidéo ne peut donc vraisemblablement pas consommer la même énergie qu'un réfrigérateur pendant un an.

"Dix minutes de vidéo en streaming (qualité 1080 pixels) [type YouTube], c'est 100 Wh" en moyenne, estime Maxime Efoui-Hess, chargé de projet sur les questions numériques pour "The Shift Project", un groupe de réflexion sur la transition énergétique, contacté par l'AFP le 7 août.

Pour rappel : selon des chiffres de l'Ademe, obtenu par l'AFP le 9 août 2019, un réfrigérateur consomme entre 125 KWh et 245 KWh par an pour un appareil de 275 litres.

L'écart entre les chiffres du Shift Project et ceux du Digital Power Group résultent de différences de méthodologie : une vidéo en 1080 pixels sur YouTube ne pèse pas le même poids que les fichiers vidéos distribués par Netflix, par exemple.

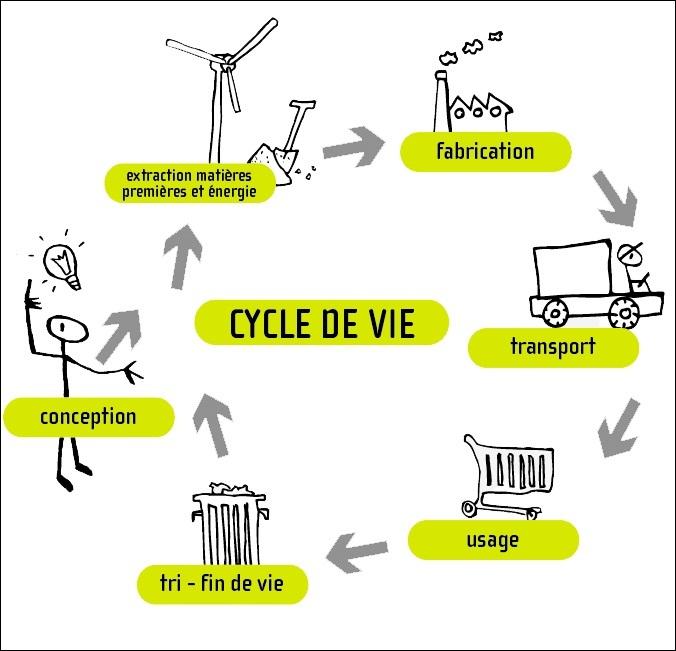

Toutefois, ces calculs "représentent juste la phase d'utilisation", souligne Françoise Berthoud, ingénieure au CNRS. Ils excluent entre autre l'énergie utilisée pour produire les smartphones, tablettes ou ordinateurs sur lesquels nous consultons nos mails.

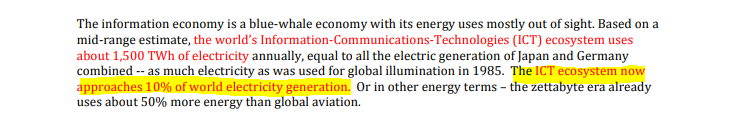

"Le secteur informatique, c'est 10% de l'électricité mondiale" : c'est plutôt vrai

Ce chiffre se trouve également dans le rapport du Digital Power Group.

Françoise Berthoud explique à l'AFP que ce chiffre correspond "à la valeur moyenne qui est utilisée actuellement". Elle estime que le chiffre se trouve quelque part "entre 6,5 et 12 ou 13 %". L'ordre de grandeur donné par Isabelle Autissier est donc cohérent avec cet intervalle.

L'ingénieure ajoute cependant dans un article de 2018 que "la tendance est franchement à la hausse".

Quelques bonnes pratiques pour limiter son impact énergétique

Selon M. Efoui-Hess de The Shift Project, "il y a deux axes : la production et l'utilisation". Côté production :

- Acheter le moins possible d'appareils neufs, et si on change, prendre un appareil d'occasion ou reconditionné

"Pour les terres rares [métaux qui sont utilisés dans certains composants électronqiues] contenues en toutes petites quantités, dans de tous petits composants, nous n'avons pas la technologie qu'il faut pour les extraire et refaire des composants électroniques avec,", détaille Maxime Efoui-Hess. Ils sont recyclés, mais pour d'autres usages (dans le bâtiment, notamment).

"A chaque fois qu’on achète des appareil électroniques, on creuse un trou quelque part [pour récupérer ces métaux]", conclut-il.

Côté utilisation :

- Eteindre ses appareils quand on ne les utilise pas

"La box internet à l’année, ça consomme autant d’électricité que l’ordinateur portable (100 KWh/an)", affirme Maxime Efoui-Hess.

- Utiliser les réseaux les moins consommateurs

"Le réseau mobile est beaucoup plus consommateur que le wifi", parce que les modems individuels sont de plus petite taille et consomment donc moins, selon l'expert.

- N'utiliser que les données dont on a besoin

Enfin, "il faut se poser une question : est-ce que je réponds à un besoin, ou est-ce que je le fais parce que je peux, sans réfléchir ?" interroge M. Efoui-Hess.

Il est possible par exemple de réduire sa consommation en envoyant un lien vers une photo plutôt que de l'envoyer par email, ou de regarder des vidéos en plus basse résolution sur son téléphone (720 pixels plutôt que 1080 pixels).

Envoyer un SMS plutôt que recourir à une messagerie instantanée (qui s'appuye sur le réseau internet) est également plus écologique.

Pour aller plus loin : l'Ademe a rassemblé ici plusieurs conseils, tirés de ses rapports de 2017 et 2019, pour limiter l'impact énergétique de ses pratiques numériques.

Copyright AFP 2017-2026. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.