L'interdiction des minijupes au Burkina provient d'un ancien arrêté qui n'est plus appliqué

- Cet article date de plus de deux ans.

- Publié le 26 avril 2023 à 17:31

- Lecture : 5 min

- Par : Monique NGO MAYAG, AFP Sénégal

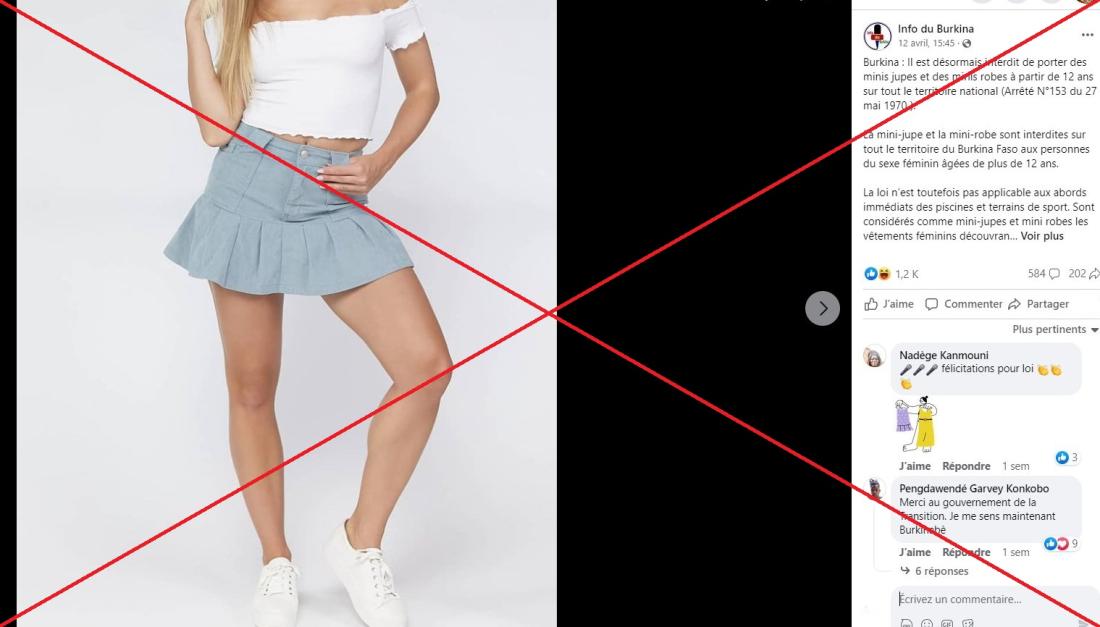

"Merci au gouvernement de la Transition. Je me sens maintenant Burkinabè", s’extasie un internaute sous une publication Facebook (archivée ici) selon laquelle il "est désormais interdit de porter des minis jupes et des minis robes à partir de 12 ans".

Cette publication relayée par de nombreux comptes et pages (1,2,3...) qui cumulent plusieurs milliers de partages depuis mi-avril, cite un arrêté officiel applicable sur "tout le territoire national" sauf "aux abords immédiats des piscines et terrains de sport". Par ailleurs, "sont considérés comme mini-jupes et mini robes les vêtements féminins découvrant la jambe à plus de 8 centimètres au-dessus du sommet du genou", précise-t-elle.

"J'adore cette transition !", se réjouit un autre internaute, faisant allusion à l’actuel gouvernement dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition issu d'un putsch mené le 30 septembre 2022.

Le Burkina Faso, théâtre de deux coups d'Etat militaires en huit mois, est pris depuis 2015 dans une spirale de violences jihadistes apparues au Mali et au Niger quelques années auparavant et qui s'est étendue au-delà de leurs frontières.

En février, le gouvernement de transition a adopté un "plan d'actions" pour la "stabilisation" du pays jusqu'à l'organisation d'élections devant permettre le retour à l'ordre constitutionnel, prévu en juillet 2024. Il porte essentiellement sur la lutte contre "le terrorisme", la réponse à la crise humanitaire, la refondation de l’État et la réconciliation nationale.

Sur les réseaux sociaux, les partisans de la junte au pouvoir ont largement relayé la publication virale sur l’interdiction du port de la minijupe, y voyant un nouveau signe de la volonté réformatrice des nouveaux maîtres pour "rétablir l'ordre" dans le pays, alors que l'armée burkinabè est pointée du doigt dans de récentes tueries de civils. La dernière, perpétrée par des hommes en tenue de l'armée à Karma (nord) le 20 avril, a fait plus d'une soixantaine de morts selon des sources judiciaires.

Une mesure ancienne pas appliquée

Mais la rumeur concernant une nouvelle norme en matière d'habillement ne repose sur aucun fondement. Selon le texte qui circule, il s'agirait d'un "arrêté N°153 du 27 mai 1970" qui aurait été "remis au goût du jour". Bien que nos recherches établissent bel et bien l'existence de cet arrêté ancien, il n’a toutefois pas été "réactivé" par le gouvernement actuel, selon différentes sources contactées par l’AFP.

Le porte-parole du ministère burkinabè de la Justice, Bachirou Nana, a confirmé le 19 avril à l’AFP que cette mesure avait été édictée le 27 mai 1970 . "A l'époque, le non-respect de l'arrêté était sanctionné par une simple contravention”, a-t-il expliqué, soulignant que "cette disposition n'a pas été réhabilitée et n'a pas été reprise dans le nouveau code pénal de 2018 [archive]. C'est le racolage qui est réprimé.”

Nous avons aussi contacté l’Association des femmes juristes du Burkina Faso dont la coordinatrice, Christiane Zaï/Nikiemar, a affirmé découvrir l’existence de cet arrêté de 1970, qui ne semble pas affecter la vie quotidienne des Burkinabè. D'ailleurs, dit-elle, l'association "n’a pas encore reçu une fille ou une femme venue se plaindre d'une violence à ce sujet".

"Si le problème a été soulevé à cette époque (en 1970, ndlr) , le problème devrait être d’actualité : pesanteurs socio-culturelles, attitudes violentes des populations au vu des mini jupes etc.", a-t-elle ajouté dans sa réponse du 17 avril. De même, "il y a à peu près 10 ans ou 15 ans, plusieurs sensibilisations avaient été menées et des mesures prises en milieu scolaire pour pallier le problème de la minijupe", notamment en rendant obligatoire une certaine tenue à l'école.

Mais "actuellement, nous ne sommes pas confrontés à ce problème de port de minijupe", conclut Mme Zaï/Nikiemar.

Au plan juridique, n'ayant pas été abrogé, l'arrêté reste théoriquement en vigueur, mais il n'est pas appliqué, précisent nos sources.

Contacté par l'AFP, un responsable d’une importante chaîne de télévision locale parle lui aussi d'une polémique ancienne reprise par des partisans du régime qui souhaitent contenter la frange de la population la plus conservatrice, alors que ces affirmations ne sont basées sur "aucun document officiel" récent.

Effectivement, nous avons retrouvé des posts Facebook datant de fin septembre 2020 citant exactement les mêmes dispositions de l'arrêté de 1970 (lien archivé ici) que les publications récentes. Quelques jours plus tôt, la police burkinabè avait interpellé l'humoriste ivoirienne Eunice Zunon à l'aéroport de Ouagadougou parce qu’elle était vêtue d'une "culotte" trop courte.

La jeune femme avait dénoncé sur sa page Facebook (archivée ici) une agression violente et l'incident avait suscité un vif débat dans les médias comme sur les réseaux sociaux de ce pays conservateur et religieux. Ses détracteurs avaient alors - cas exceptionnel - exhumé l'arrêté tombé en désuétude, pour défendre la réaction des forces de l'ordre à son encontre.

La minijupe, une préoccupation récurrente

Ces discussions animées autour du port de la minijupe ne sont pas exclusives au Burkina Faso. Plusieurs pays africains ont pris des mesures pour l'interdire en public, ou au contraire libéraliser cette pratique au gré des évolutions sociétales.

En 2021 par exemple, l’Ouganda abrogeait la très controversée loi anti-pornographie (également surnommée "loi anti-minijupe") qui interdisait le port des minijupes en public (dépêche archivée ici), après une longue campagne menée par des associations de défense des droits des femmes dénonçant une forme de harcèlement.

A l'inverse, la minijupe est interdite au Swaziland depuis 2012 (dépêche archivée ici), en application d’une loi coloniale de 1889 qui prohibe les tenues indécentes, estimant que celles-ci favoriseraient les viols. Cet argument a aussi été utilisé en 2013 dans une lettre émise (extrait d'un article du média d'Etat archivé ici) par sept ministres camerounais pour fustiger "l'indécence vestimentaire" et le port de la minijupe par les jeunes filles. Cinq ans après, cet appel est toutefois resté lettre morte (archive ici) au Cameroun.

La minijupe est aujourd'hui présente dans les garde-robes féminines un peu partout dans le monde (dépêche archivée ici). Mais son apparition a fait l'effet d'une bombe, au début des années 60, quand les femmes dévoilaient leurs genoux et cuisses pour la première fois, en signe de rébellion et d'émancipation.

Le phénomène de la minijupe, qui arrive à mi-cuisse, commence à Londres puis Paris. Après Courrèges, elle est adoptée, entre autres, par Yves Saint-Laurent et Pierre Cardin, qui s'essaie même à la micro-jupe, encore plus courte.

A partir de 1965, on voit de plus en plus de minis dans les rues. Aux Pays-Bas, jugée trop provocante, elle est interdite quelques mois. Mais elle est omniprésente dans les révoltes de mai 1968, aux quatre coins de la planète.

Copyright AFP 2017-2026. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.