Attention à cette intox sur les mutilations des nez des statues égyptiennes

- Cet article date de plus de deux ans.

- Publié le 16 mai 2023 à 12:45

- Lecture : 6 min

- Par : Marin LEFEVRE

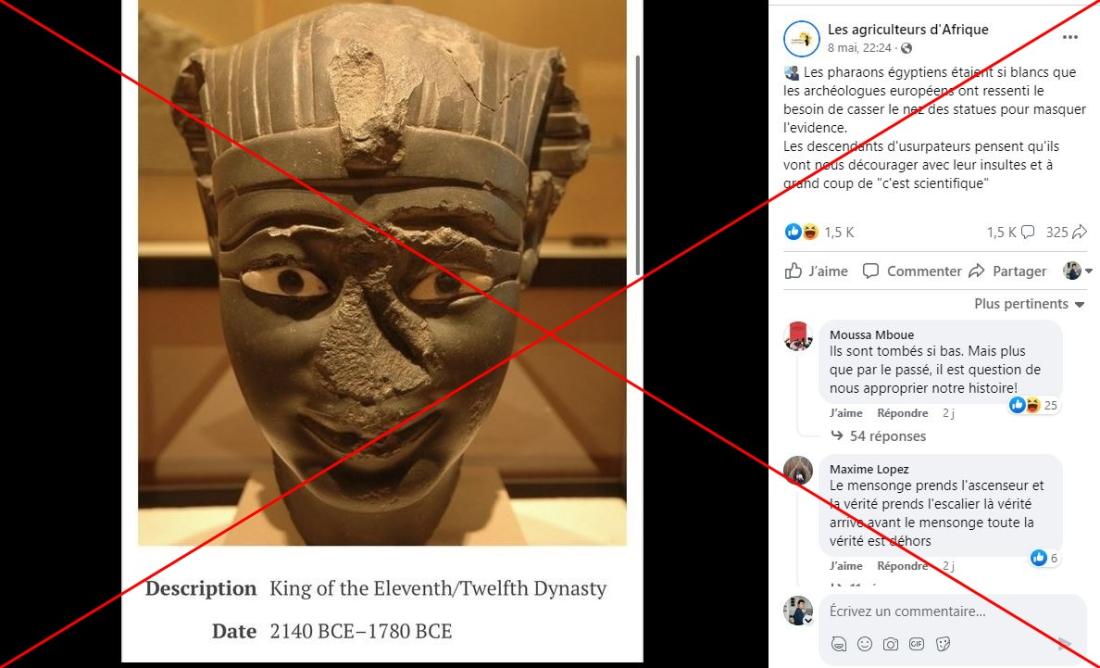

"Les pharaons égyptiens étaient si blancs que les archéologues européens ont ressenti le besoin de casser le nez des statues pour masquer l'evidence [sic]", affirme la page Facebook "Les agriculteurs d'Afrique", localisée au Cameroun. Cette affirmation ironique s'accompagne de l'image d'une tête de pharaon sculptée dans la pierre, endommagée au niveau de la coiffe, du nez et des sourcils, datant selon sa description d'entre 2140 et 1780 ans avant Jésus-Christ.

"L'évidence" à laquelle fait référence cette page serait le fait que les pharaons égyptiens étaient noirs. L'indignation des internautes au sujet de cette soi-disant mutilation révisionniste - comme en attestent les nombreux commentaires sous cette publication - s'inscrit dans un contexte de tensions autour du patrimoine culturel et de l'histoire égyptienne.

Fin avril, en réaction à la sortie prochaine d'un documentaire-fiction produit par Netflix sur Cléopâtre, jouée par l'actrice noire Jada Pinkett Smith, le ministère égyptien des Antiquités s'est exprimé publiquement, déclarant que la dernière pharaonne d'Egypte avait "la peau blanche et des traits helléniques" (archive).

Cette annonce de la plateforme américaine a provoqué une vive polémique en Egypte, où des internautes et des commentateurs dénoncent régulièrement des campagnes, principalement venues de groupes afro-américains, revendiquant l'origine de la civilisation égyptienne.

Capture d'écran d'une publication Facebook, réalisée le 11 mai 2023

Selon plusieurs archéologues, si les nez des statues égyptiennes ont bien été souvent endommagés, ils l'ont été pour des raisons plurielles allant de la condamnation politique aux dommages accidentels, en passant par la lutte contre le paganisme, comme l'ont déjà souligné plusieurs articles (1, 2, 3...) par le passé (liens archivés 1, 2, 3).

"Pas un seul cas documenté"

En revanche, il n'existe "pas un seul cas documenté d'attaques de nez de statues" par des archéologues européens blancs pour dissimuler que les personnes qu'elles représentent auraient eu la peau noire, a confirmé le 12 mai à l'AFP Simon Connor, membre scientifique de l'Institut français d'archéologie orientale (Ifao) et spécialiste des questions d'iconoclasme - terme qui décrit la destruction complète ou partielle de figures humaines, animales et de signes symboliques.

Tout d'abord, la mutilation ou la destruction des nez des statues est un phénomène qui n'a pas touché que les vestiges égyptiens, souligne cet expert qui évoque de très nombreux cas également en Turquie et en Grèce.

Dans le cas de l'Egypte, "quand on mutile une statue, c'est en quelque sorte pour la 'désactiver' en quelque sorte, pour lui retirer son statut d'image, son pouvoir", précise-t-il. "Le nez est ce qui permet de respirer, c'est ce qui donne la vie à un objet, en Egypte. Casser le nez est ce qui est le plus évident quand on veut abîmer une statue", résume encore le spécialiste.

D'autres parties saillantes peuvent également être endommagées, comme la barbe postiche, le cobra qui figure sur la tête de certaines statues, les poignets ou le sexe des statues représentant des figures masculines.

Dans le cas de la tête dont l'image circule sur les réseaux sociaux, "il s'agit probablement d'Amenemhat Ier ou de Sesostris Ier", selon Simon Connor. Cette sculpture en pierre gris-vert (grauwacke) vient du marché de l'art, selon ce spécialiste. "Si quelqu'un lui a cassé le nez - ce qui est probable -, impossible de dire qui ou quand."

Ces dégradations ne se sont pas concentrées sur une période en particulier, mais s'étalent sur des milliers d'années, alerte encore l'égyptologue, qui insiste sur le fait que les contextes, acteurs et époques de ces mutilations varient énormément.

"Le répertoire égyptien atteste la pratique de l’altération des images au cours de toute son histoire, des environs de 3000 avant J.-C. jusqu’à l’époque contemporaine", note-t-il dans un article intitulé "Mutiler, tuer, désactiver les images en Égypte pharaonique" publié en 2018 dans Perspective (archive), la revue de recherche de l'Institut national de l'histoire de l'art (Inha).

En fonction de l'époque, des types de dégradations constatées et du contexte entourant les statues visées, l'iconoclasme visant les artefacts égyptiens pouvait être motivé par plusieurs raisons : politiques, religieuses ou plus simplement pragmatiques, comme le souligne Edward Bleiberg, ex-conservateur au Brooklyn Museum et curateur d'une exposition dédiée à ce sujet en 2019 (archive), dans un article accompagnant le catalogue de cet événement (archive).

De très nombreuses statues représentant la pharaonne Hatchepsout (qui a régné de 1478 à 1458 avant J.-C.) ont par exemple été mutilées car la reine a fait l'objet, à la fin du règne de son successeur, d'une "damnatio memoriae" ("damnation de la mémoire" en latin). "Parce qu'elle avait usurpé le pouvoir, après sa mort, on a martelé ses images. C'est comme si on affichait le message 'n'oubliez pas, il faut l'oublier'", traduit Simon Connor, de l'Ifao.

Dans le complexe funéraire de Deir el-Bahari (est de l'Egypte), "les preuves archéologiques et épigraphiques attestant l’événement historique de cette proscription sont nombreuses", détaille ce spécialiste dans son article de 2018.

"Les statues elles-mêmes montrent, outre parfois des traces d’outils, des dommages si systématiques et ciblés qu’un accident massif serait tout simplement inconcevable. Toutes ont été brisées au niveau de l’uraeus [cobra, le symbole de la royauté, ndlr], du nez et de la barbe ; presque toutes ont été décapitées avant d’être enterrées ; les poignets et chevilles ont également été fréquemment touchés."

Des touristes visitent le temple de la reine Hatchepsout à Deir el-Bahari (Egypte), le 23 décembre 2007 ( AFP / KHALED DESOUKI)

Des épisodes iconoclastes ont également eu lieu lors des premiers siècles de la période chrétienne, "soit parce que les anciens dieux étaient considérés comme des démons, soit afin de démontrer aux païens qu’adorer ces figures relevait de l’idolâtrie d’objets inanimés", poursuit Simon Connor dans la revue Perspective.

Dernier exemple de motif de dégradations, plus pragmatique celui-ci : celui visant à réemployer la pierre des statues pour des besoins de construction. "Au cours de la période médiévale en Égypte, de nombreuses antiquités ont été réutilisées dans des projets de construction", car considérées comme étant des "morceaux de pierre précieux", analyse Edward Bleiberg, du Brooklyn Museum.

Sans oublier que le nez, comme la barbe ou le cobra situé sur la tête de certaines statues, sont des parties proéminentes plus faciles à casser et plus fragiles, que ce soit d'une manière délibérée ou accidentelle - si une statue tombe par exemple ou qu'un bloc de pierre se détache et l'abîme.

Enfin, il a bien existé des pharaons noirs, fait historique établi et documenté, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une exposition au Louvre, à Paris (France) en juillet 2022 (archive). Le roi Piânkhy était par exemple le premier pharaon de la 25e dynastie d'Egypte, lignée qui a régné pendant près d'un siècle (de 770 à 656 av. J.-C.) sur l'Egypte antique.

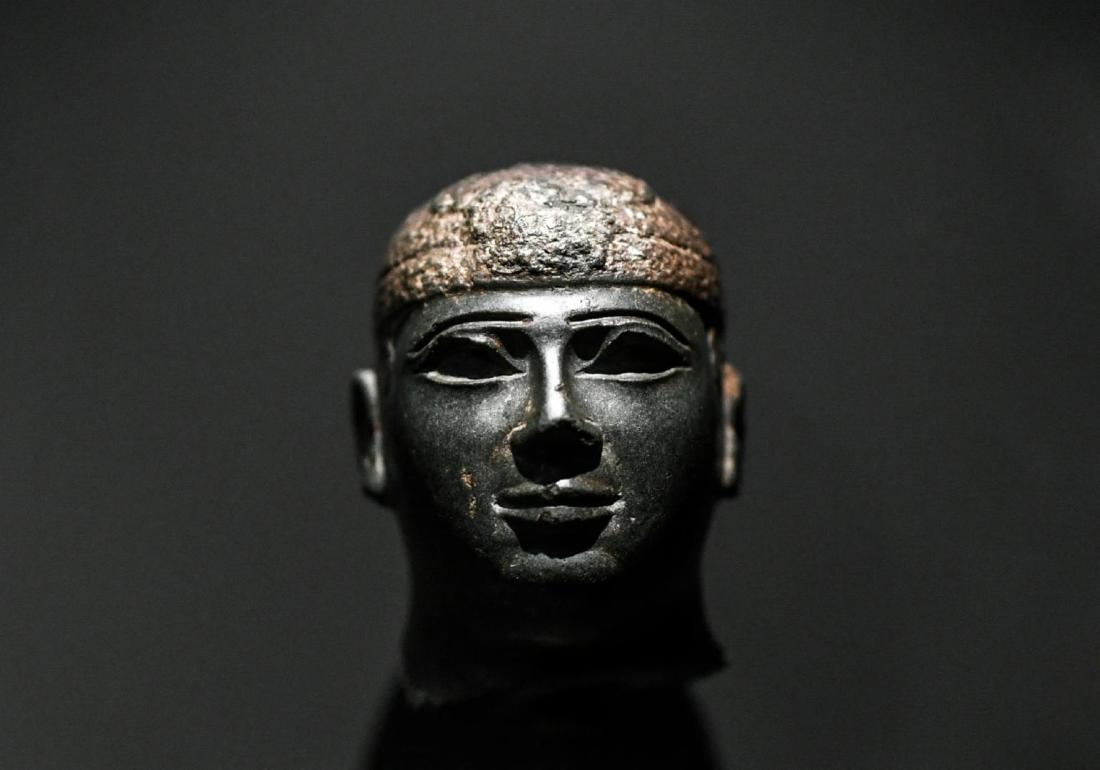

Une œuvre lors de l'exposition "Pharaon des deux Terres. L'épopée africaine des rois de Napata" au Louvre (Paris), du 28 avril au 25 juillet 2022 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN)

Si cette affirmation est relayée par une page basée au Cameroun, les fausses rumeurs au sujet de l'histoire égyptienne circulent depuis bien longtemps - elles remontent pour certaines au Moyen-Âge - et dans de très nombreuses sociétés, comme l'AFP le soulignait dans cet article au sujet des infox visant les pyramides (archive), relayées récemment par le rappeur Gims en France, entre autres. Le chanteur a notamment repris une vieille théorie selon laquelle les Egyptiens disposaient dès l'Antiquité d'un système électrique grâce aux pyramides.

Ces théories ne sont pas l'apanage de profils particuliers, bien que certaines des pages et certains des groupes les faisant circuler dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne se revendiquent du "panafricanisme" et dénoncent avec énergie une forme de pillage de leur identité culturelle par les Occidentaux.

"La problématique de ces enjeux, c'est que souvent le déminage de l'information fait en réalité plus de dégâts que l'information même", nuance cependant Amzat Boukari-Yabara, historien contacté par l'AFP le 15 mai. "Ce n'est pas tant ce que Gims a dit qui a fait des dégâts - c'est la maladresse, la vulgarité, le racisme avec lesquels on a réagi vis-à-vis de ce qu'il a dit."

Les démentis peuvent aussi renforcer l'adhésion à ce que le rappeur a affirmé, alerte encore l'historien, qui relativise néanmoins l'impact de tels propos et souligne l'existence de très nombreuses pages et groupes davantage suivis traitant des idées panafricaines.

Copyright AFP 2017-2026. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.