Ces Malawites utilisent une carte prépayée pour acheter de l'eau, pas leur carte d'identité

- Cet article date de plus de deux ans.

- Publié le 20 avril 2023 à 12:27

- Lecture : 5 min

- Par : James OKONG'O, AFP Kenya

- Traduction et adaptation : Marie GENRIES

"Nigeria: l'eau potable est disponible avec des cartes d'identité", écrit cet internaute, qui partage une vidéo montrant plusieurs femmes en train de remplir un seau d'eau. L'une d'entre elles active le robinet en passant une carte devant un lecteur et pousse des cris de joie lorsque l'eau coule. "Pour ceux d'entre vous qui ne pensaient pas qu'il était possible de mettre en place la digitalisation dans les pays pauvres, vous en avez la preuve…", commente l'internaute qui partage cette vidéo, vue plus de 13 000 fois sur Telegram depuis le 20 mars 2023.

"Terrifiant (...) La carte d'identité devient obligatoire pour pouvoir boire à ce point d'eau", commente cet autre internaute sur Facebook. "Le pays met activement en œuvre un programme jusqu'en 2030 sur le "contrôle numérique"", ajoute un autre sur Twitter, suggérant que la scène se déroule au Kenya.

D'autres affirment - à raison - que la vidéo a été tournée au Malawi.

Cette vidéo, accompagnée d'allégations similaires, circule également en anglais et a été vérifiée par l'AFP dans cette langue en avril 2023.

En réalité, cette scène tournée à Lilongwe, la capitale du Malawi, en 2020, en pleine pandémie de Covid-19, montre des femmes utiliser un distributeur d'eau avec une carte prépayée - et non une carte d'identité.

Des cartes prépayées utilisées au Malawi

Dans cette vidéo, la femme qui passe sa carte sur le lecteur s'exprime en chichewa, une langue bantoue parlée, entre autres, au Malawi. "C'est moderne, je dois appeler ma mère et lui en parler", s'exclame-t-elle.

L'auteur de la vidéo effectue un zoom sur la machine: on distingue la mention "eMadzi Project" ainsi que le logo de l'Office des eaux de Lilongwe - Lilongwe Water Board- (archivé ici) et le logo de l'entreprise technologique malawite iMoSyS (archivé ici).

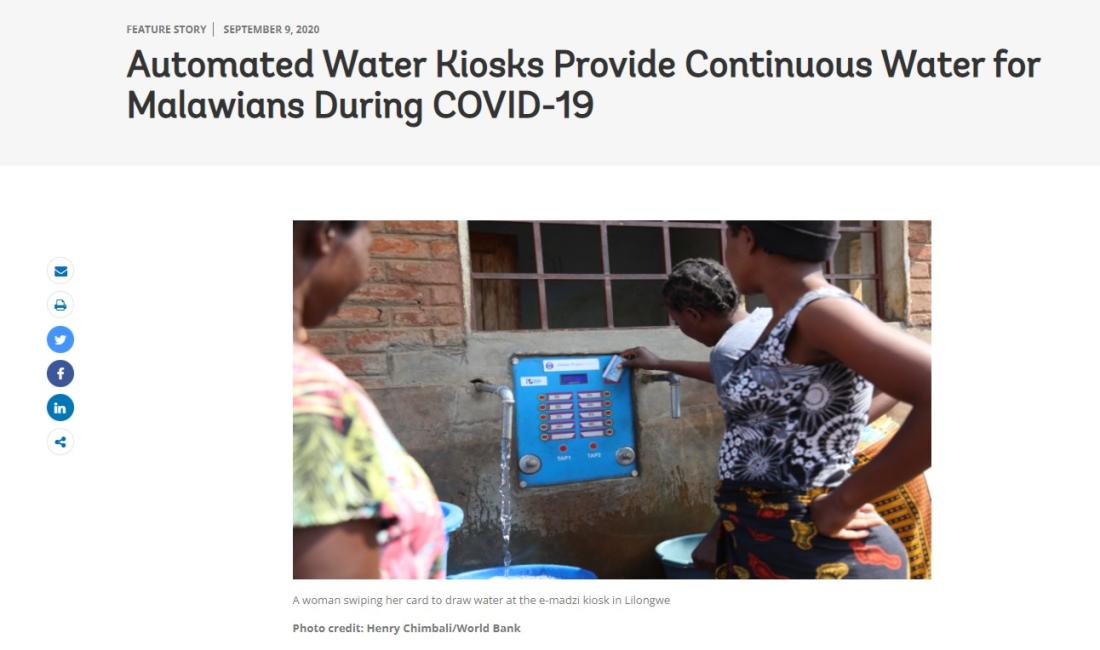

Une recherche du "eMadzi Project" sur un moteur de recherche renvoie à un article publié le 9 septembre 2020 sur le site de la Banque mondiale. Il présente un projet de kiosques à eau automatisés, lancé avec l'Office des eaux de Lilongwe, visant à améliorer l'accès à l'eau des habitants, notamment des zones périurbaines.

Au moment de sa mise en place, en pleine pandémie de Covid-19, ce projet avait plusieurs objectifs: réduire les contaminations au Covid possiblement induites par la foule et l'échange d'argent liquide aux kiosques à eau classiques dont les horaires étaient restreints, réduire le coût de l'eau et améliorer l'accès à l'eau.

"Les consommateurs munis d'une carte à puce prépayée n'ont qu'à appuyer sur le distributeur d'eau, et le crédit est déduit du solde de la carte à puce à hauteur de la quantité exacte d'eau collectée. Cette technologie permet de réduire le gaspillage d'eau", explique la Banque mondiale sur son site. Sur la photo accompagnant l'article, on voit un distributeur d'eau similaire à celui qui apparaît dans les vidéos que nous vérifions.

Ces distributeurs d'eau ont été installés par l'entreprise iMoSyS, qui explique qu'ils fonctionnent "comme n'importe quel distributeur automatique de banque, à la seule différence qu'il fournit de l'eau au lieu d'argent".

La vidéo relayée dans les publications est disponible sur le site présentant la technologie iTap, utilisée par iMoSyS pour ces distributeurs. "Depuis qu'elle a été publiée sur les réseaux sociaux, la vidéo est devenue virale au Malawi et au-delà, suscitant de nombreuses demandes de renseignements sur la technologie et sur la manière dont elle peut être adoptée dans des localités éloignées", écrit l'entreprise.

Interrogé le 5 avril 2023, son PDG Mayamiko Nkoloma a déclaré à l'AFP que "cette vidéo a été tournée à Lilongwe en 2020" et précisé que les clients se servent bien d'une carte prépayée pour activer le robinet, une carte qui "ne suit pas l'activité numérique des utilisateurs".

Le 14 avril, il a ajouté que ses machines "n'ont pas été déployées ailleurs sur le continent africain".

Il existe en revanche des initiatives similaires menées par d'autres entreprises dans plusieurs pays africains, comme le Kenya, la Zambie ou encore le Ghana, comme le rapporte l'organisation humanitaire World Vision International sur son site. Là encore, le système fonctionne à l'aide de cartes rechargeables.

S'agissant du Kenya, mentionné dans certains posts, le ministère kenyan de l'Information a déclaré à l'AFP en avril 2023 que les Kenyans n'utilisent pas de carte d'identité pour accéder à l'eau potable.

Selon le ministère, le pays cherche à utiliser la technologie pour fournir des services publics, comme l'eau : "Cela se fera par l'intégration de systèmes de surveillance de la qualité de l'eau, des pannes d'électricité et des fuites d'égouts, entre autres".

Pas de lien avec le programme 2030 d'identité numérique

Certains internautes affirment que cette vidéo a un rapport avec un programme de "contrôle numérique" mis en place en "jusqu'en 2030".

Il existe un programme de la Banque mondiale, en partenariat avec l'ONU et plusieurs pays africains, destiné à donner un accès à une identité numérique à tous d'ici 2030. Ce programme concerne notamment le Nigeria, où seuls 12 % des habitants posséderaient un numéro d’identification national et moins de 1% une carte d’identité selon l'Agence française de développement. Le Kenya fait également partie de ce programme.

En Afrique, cet accès à une identité numérique est également mis en place par l'ONG ID4Africa, avec laquelle travaille le Malawi.

Le Nigeria dispose également d'une feuille de route (lien archivé ici), qui vise à atteindre un accès universel à l'eau dans le pays d’ici à 2030. Le Malawi prévoit aussi de fournir de l'eau potable pour tous d'ici 2030. Le Kenya travaille également avec la Banque mondiale et l'UNICEF pour assurer un accès à l'eau potable et à l'assainissement pour ses habitants d'ici à 2030.

Dans ces documents, l'AFP n'a pas trouvé mention d'un accès à l'eau conditionné à la présentation d'une preuve d'identité.

Copyright AFP 2017-2026. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.